さて、と。

ここではアミガサタケ、とひとまとめで書いていますが

今回はアミガサタケという1種のキノコのことを指しているわけではなく

「スミレ」のようにスミレといってもタチツボスミレやアケボノスミレなどを

ひっくるめてスミレと呼んでいる、~の仲間という意味で使っています

ちなみにひっくるめて使っている言葉、例えば「シメジ」はシメジという和名のキノコは存在しませんが

「スミレ」「アミガサタケ」という和名の植物やキノコは存在します

↓ これが和名「スミレ」というスミレ

今回、当方はトガリアミガサタケと呼ばれている黒いアミガサタケばかり生えるので

色の薄いアミガサタケの生育地を実際に目にするために案内していただきました

(ご報告までに時間が経ってしまいました、すみません)

しかし、隣県のアミガサタケも色がこちらより薄いとは言え

案内していただいた場所によって、けっこう色の濃さに違いがありました

種間における差なのか、地域差なのか、はたまた成長の段階で変わっていくのか

大まかな外形は個体群によってそこまで差があるように感じなかったのですが

色は個体群によって気になるほどの差があったのは確かです

色の濃い方はこんなんやら…

色の薄い方はこんなんやら・・・

そこでさらに菌糸の形態や状態などの微細構造を、顕微鏡で検鏡して

色の違いが微細構造上の何に由来しているのかを確認してみることにしました

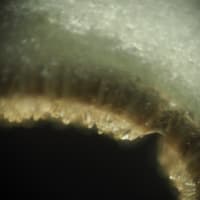

アミガサタケの傘の部分の断面です

表面に近い方に柵状に並んだ構造が見えると思います

まずより色の濃かった方の断面を見てみましょう ↓

↑ 下の方の写真を見ると、透明の棒が見えます

これが子嚢っていう中で胞子ができる袋です

断面の全体が黒いわけではないですね、子嚢が並んでいる層の一部が黒くなっています

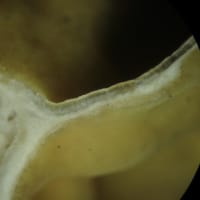

で別の色のアミガサタケを見てみると、

↑ こっちのほうが色が薄いですね

色の濃い方と薄い方、どっちが成熟していると思います?

色の薄い方を見ると袋の中に小さな粒つぶが見えるのですが、色の濃い方はほぼ粒つぶがないです

これはどういうことかというと、

色の薄い方がより成熟が進んでいて、胞子が出来始めているんです

ということは、未熟なときには子実層に黒いモノがあって

成熟してくるとその黒いモノが無くなっていくんだってことだとわかってきました

ではその「黒いモノ」ってなんだろう?ってことですよね

このままではよくわからないので、次はカバーグラスをかけて液体でマウントしてから

下から光を当てて透過光で見てみましょう

もちろん今までの写真は上から光を当てて観察したものです

(2に続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます