そういえば、フト思い出したネタがあるのですが、以前、大森英桜先生の山梨で行われた講座で知り合ったピアノの先生から聞いた話ですが、友人の女性で指の長さがどうしても短い人がいて、難しい楽曲になると指の長さのためにどうしても弾けない楽曲が出てくることもあるようなのです。

で、その女性はある時、指の長さを一ミリでも長くしようと、親指と人差し指の付け根の皮を自分でナイフで切ったという話でした。 人の心を和ませ、優雅に見える音楽の世界も、追求していくと鬼気せまるモノがあるなーと感じさせられた話でした。

かと思えば、以前ザルツブルグに留学しているとき、バスに乗っていた前の席に知人の男の子二人が手をつないでいる姿を見たとき、「あ、見てはいけないモノを見てしまったような気がした」 と仰っていました。

一見すると華やかで、観客を魅了するいいコト尽くめに見える音楽の世界ですが、アメリカに住んでいる時に知り合った店の常連にオーケストラの指揮者の方がいたので話を伺う機会があったのですが、人数が多いオーケストラの世界は男女関係や角逐なども含め、超ドロドロの人間模様を描くことになるようです。

特に多民族国家のアメリカのオーケストラには、世界中から様々な民族の個性(我)の強い人間が集まってくるので、その中でそれら個性(我)が強い人間をまとめ上げ、ひとつの作品に仕上げる指揮者という仕事は、かなりの精神力が要求されるというコトでした。

そうそう、この指揮者の人は高校途中でアメリカに音楽留学してそのまま永住権から、市民権を取って、現在は完全なアメリカ人になっている人でした。 ですが、少し興味深いことに、この人の家族に音楽に才能がある人は誰もいないということでした。 両親も普通の公務員で、弟さんもふつのサラリーマンだという話でした。

スポーツや芸術の世界でWorldレベルで花開く人というのはたいがい両親が子供の頃から仕込んでいる人が多いのが目につきます。 かく云う、最初に採り上げたピアノの先生も物心ついたらピアノの前で鍵盤叩いていたと仰っていました。

ケイシー・リーディングもこの事に関しては、子供の持っている才能をよりよく開花させるには、特に7歳ぐらいまでの初等教育の頃の両親の役割が重要であると述べています。

だからと言って、親の見栄やエゴで強制的にやらすと人生のドコかで必ず反動形成が生じてきますから、その子の持っている才能をよく見極め、その進みたい方向に無理なく進めてやるのが役割のようです。

私も現在、ただ単に自分の進みたい方向に進んでいるに過ぎません。 これといって特に無理な努力とかしているワケではありません。

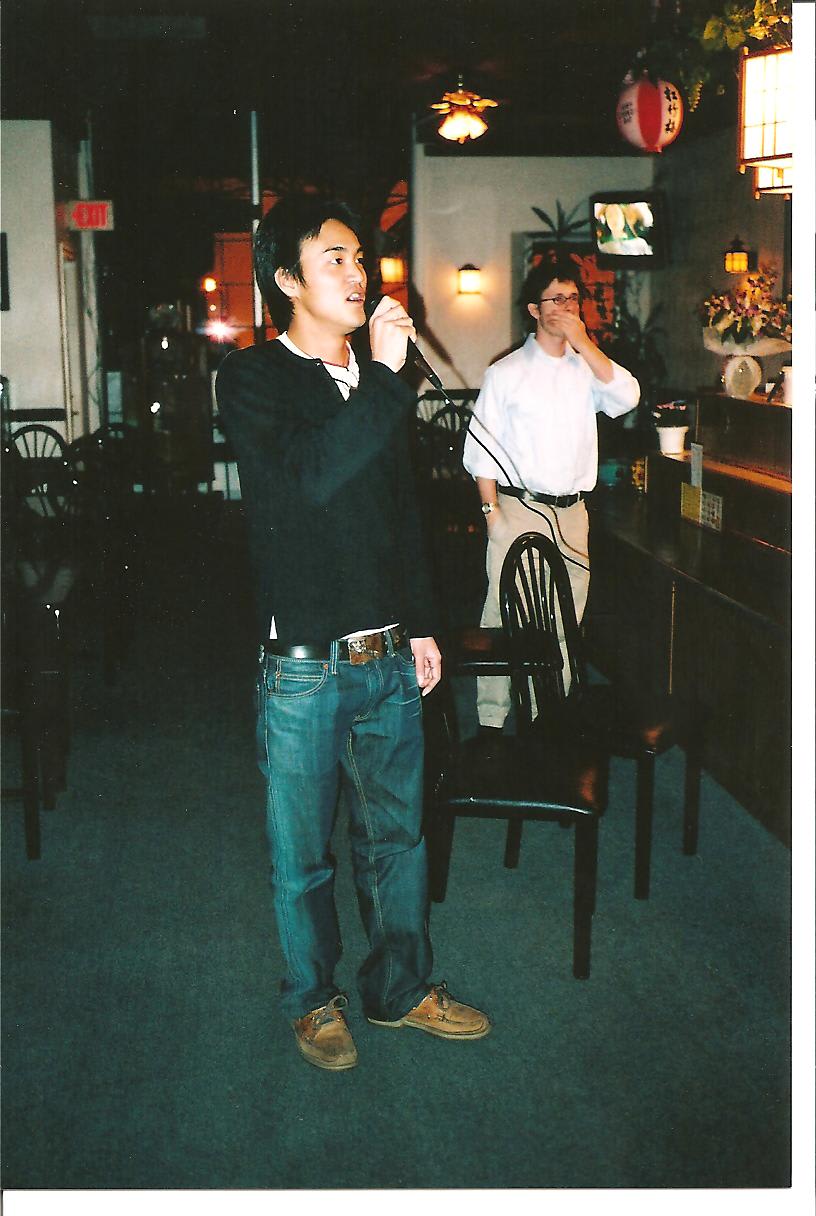

そうそう、最後に興味深いネタですが、このアメリカの指揮者の人と店の学生連中とカラオケに行ったのですが、オーケストラの指揮者をしているからどんなに歌がウマいんだろう?とドキドキして待っていたら・・・

・・・かなりのオンチ・・・でした。

まー私よりはマシでしたが、それにしてもこのギャップ(イケメンで音痴なオーケストラの指揮者)には、世の中の不思議さ、面白さをまた一つ垣間見せてもらいました。

それでは本日はコレにて失礼します。

オヤスミなさいZz・・。