⇒前回の記事はこちら

青柳稲荷神社を出て、江戸期にまで遡れるであろう段丘上の古い道を歩き、青柳古墳群に進入しました。

青柳古墳群は6世紀後葉から7世紀前半に築かれた群集墳で、その数は14基です。

ただし、残念なことにすべて湮滅しており、そのなかの四軒在家1号墳のみ別の場所に復元移築されています。

なお、私は湮滅した場所を一つずつ確認することはしませんよ。

左手にゴルフ練習場が見え、路が二股に分かれています。

実はカメラを構えたこのすぐ近くに青柳2号墳がありました。

ゴルフ練習場のネットは目立つので、青柳古墳群を訪れるときは目印になりますし、あとで古墳群の古墳配置を説明する際にも出てきますので覚えておいてください。

過去の光景を透視できる方は古墳密集地帯が眼前に展開しているはずですが、それらの墳丘の間を通り抜け、四軒在家公園へやってきました。

「しけんざいけ」とふり仮名が振ってありますが、私的には「しけんざけ」が正しいと考えています。

それはそうと、公園内には墳丘が見えていますね。

バーン!

説明板が輝いていますよ。

墳丘の周りの赤っぽい色の部分は周溝を表現しています。

もう少し遠くから見てみましょう。

これが四軒在家1号墳の移築復元です。

こう見えても、この移築復元は凄いのですよ。

早くその凄さを説明したいところですが、その前に解決しておかなければならない問題があります。

ここまでの私の説明を聞いて、「なぜ青柳古墳群なのに四軒在家1号墳と呼ぶ古墳があったり、普通に青柳2号墳と呼ぶ古墳があるのか?」と疑問に思ったことでしょう。

まずはこの疑問を解消しましょう。

「東京都遺跡地図」によると、既述した通りこの近辺には14基の古墳があり、それらはすべて青柳古墳群に含まれます。

さらに、それらの古墳たちに重なる形で、青柳遺跡と四軒在家遺跡があります。

14基の古墳のうち、最西端の1基のみ青柳遺跡の範囲内にあり、他の13基はすべて四軒在家遺跡の範囲内にあります。

最西端の青柳遺跡の範囲内の1基は、青柳1号墳と呼ばれます。

そのため、四軒在家遺跡の範囲内の13基の古墳を順番に四軒在家1号墳、同2号墳・・・とナンバリングすればまだ良かったのでしょうが、13基のうち、西側の2基は「四軒在家〇号墳」とは呼ばれずに、青柳2号墳および3号墳と呼ばれるのです。

その理由は、その2基の所在する住所が青柳だからかもしれません(遺跡名には字名を付ける慣習があります)。

四軒在家1号墳から11号墳と呼ばれている古墳たちは現在の住所だと矢川3丁目ですが、町名変更の前は谷保でした。

なんかこういうのを言葉で説明するのって難しいですね。

具体的なイメージが浮かばない方は、この説明を読みながら、Web上の「東京都遺跡地図」で確認してみてください。

⇒東京都遺跡地図はこちら

そしてさらにもう一段階ややこしくなりますが、四軒在家公園にある四軒在家1号墳は移築であり、もともとこの公園の場所には7号墳がありました。

現地の説明板の図を見てください。

この写真は方位に気を付けてくださいね。

このページの最初の写真に写っているゴルフ練習場も写りこんでいます。

この写真は四軒在家1号墳から10号墳までを一気に発掘した時の写真ですが、そのあと、11号墳も見つかっており、その場所は1号墳と4号墳の間で、ゴルフ練習場寄りになります。

まとめますと、ここに写っている10基とあとで見つかった11号墳が「四軒在家〇号墳」と呼ばれている古墳で、この写真の上の方(西側)にあった3基が「青柳〇号墳」と呼ばれ、総計14基は「青柳古墳群」にくくられるということです。

はい、これで名称の疑問は解消できましたね?

つづいて、移築復元されている1号墳を見て行きましょう。

これは完全復元ではありません。

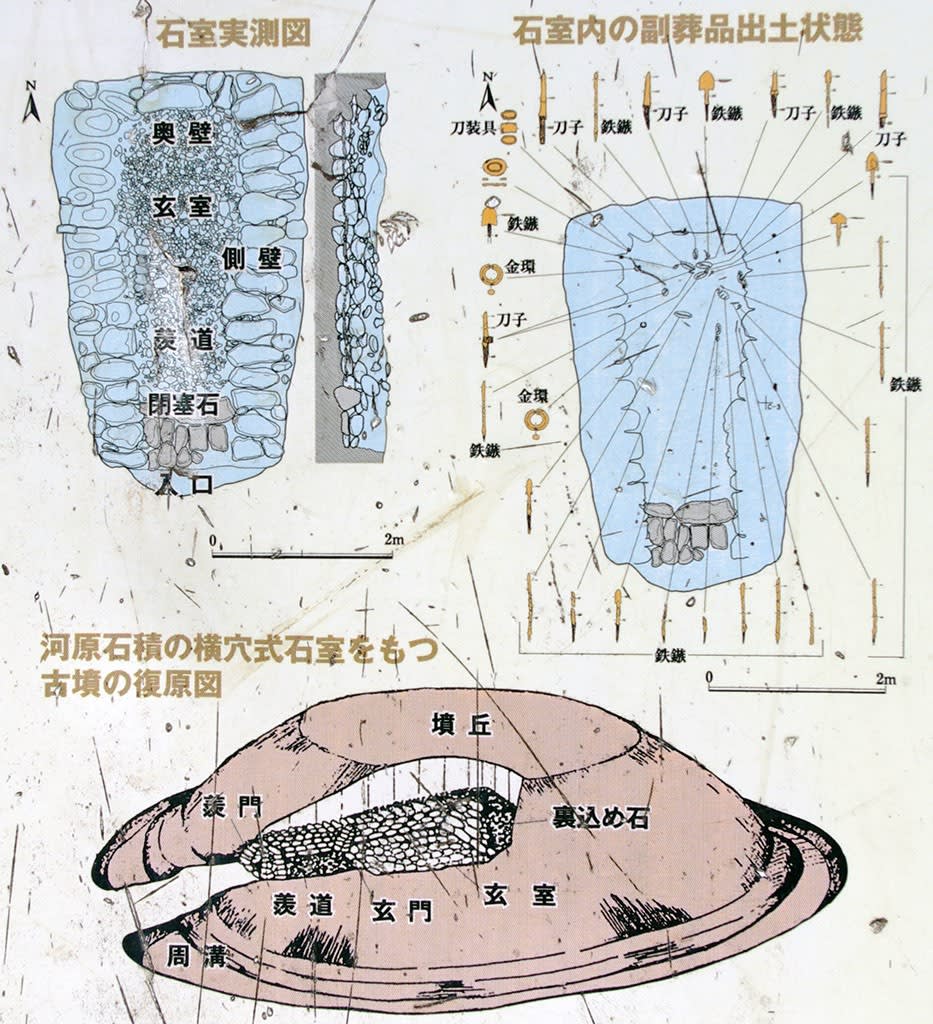

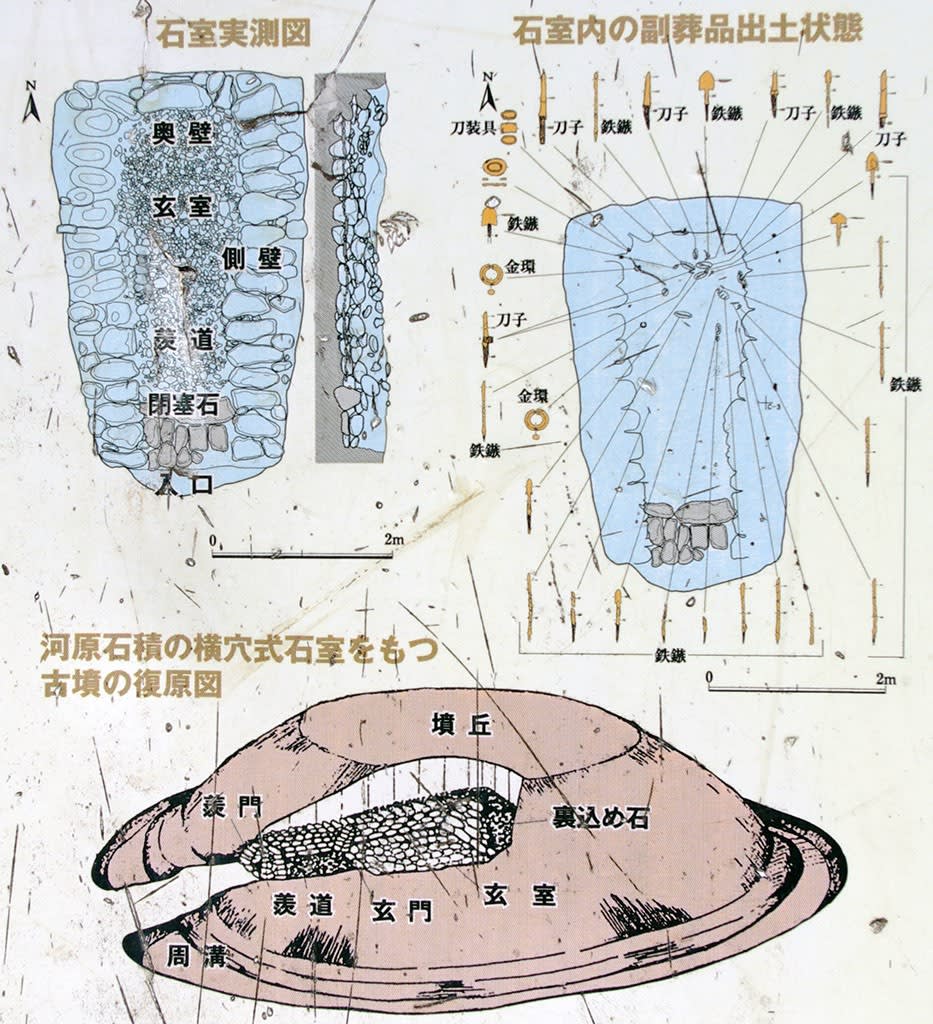

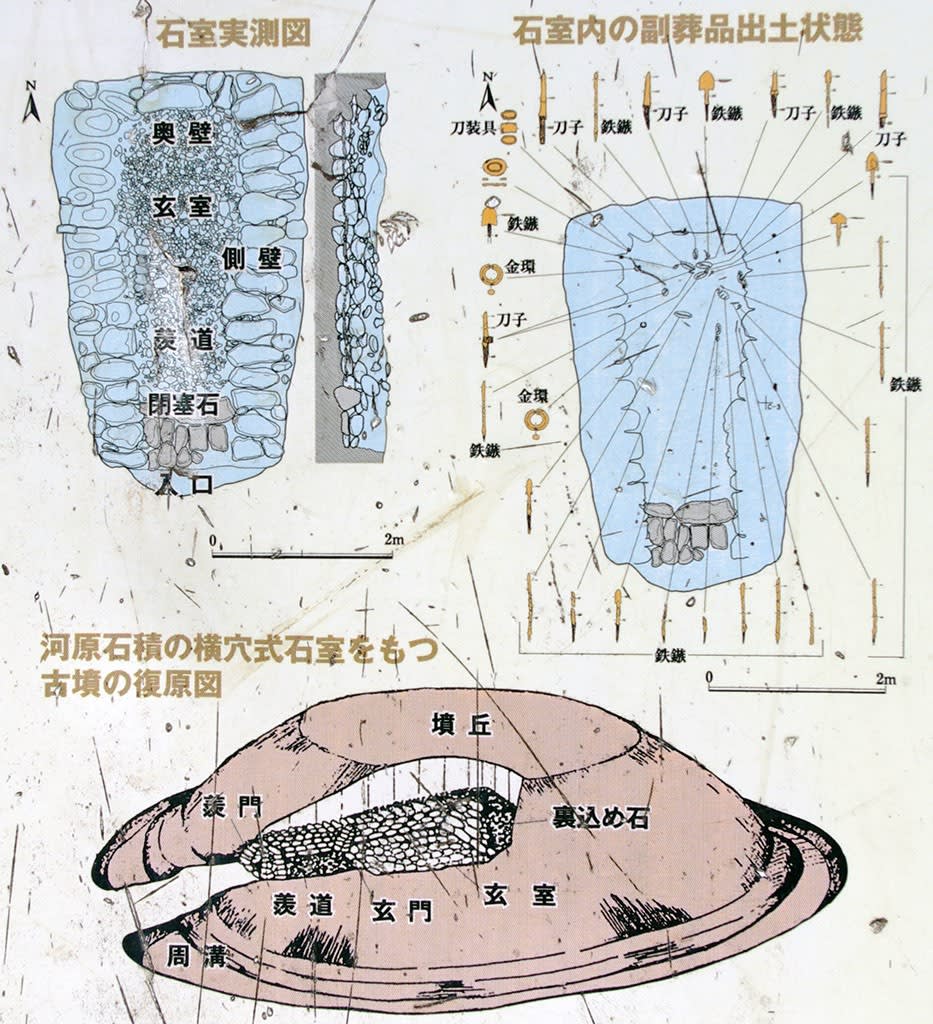

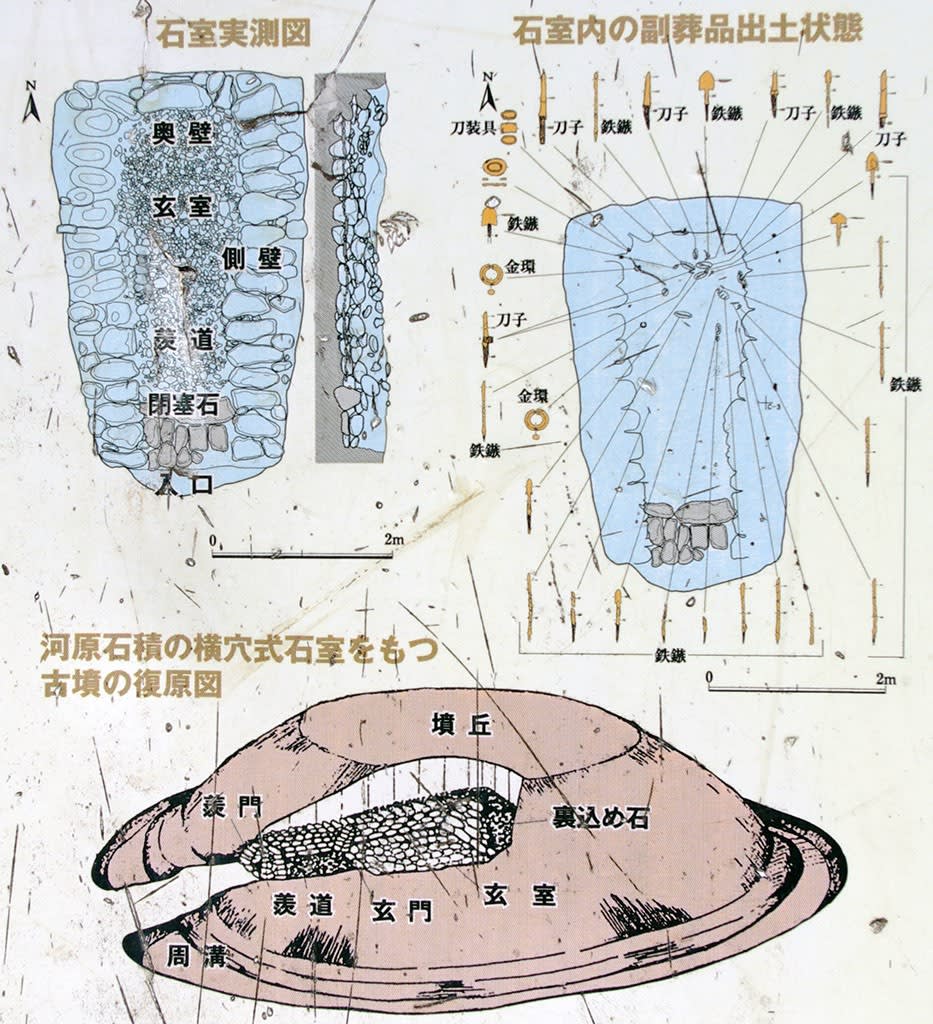

完全復元した場合はこうなります。

説明文の最後の方に書かれている通り、四軒在家1号墳は発掘した時点で石室の上部はすでに失われていたため、確実な線で復元すると、石積みはだいたい4段くらいまでとなり、石室を完全に覆っていた墳丘に関しても、復元できた石室の壁の高さで止めておいたというわけです。

この古墳の最大の売りは石室ですから、石室を詳しく見て行きましょう。

大きなくくりでは横穴式石室になりますが、横穴式石室も多種多様です。

普通、横穴式石室は地表面よりも高い場所にあります。

もともと3世紀半ばに前方後円墳が造られ始めた当初は主体部は竪穴構造だったのですが、仮に後円部の高さが10mあると、その頂部から1.5mから2mくらいの深さの場所に主体部があるため、地表面よりもはるかに上になりますよね。

その流れによって、6世紀に列島各地で横穴式石室が普及した時も、一部の例外はありますが通常は地表面よりも上に主体部があるのです。

ところが、多摩川流域では、半地下式の横穴式石室がかなり流行ります。

多摩川流域では横穴式石室の普及は遅れ6世紀後半からになりますが、そのとき、竪穴系の流れをくむ横穴式石室が入り込んできて、主体部の半分が地下に埋め込まれる構造の物が造られます。

半分地下にある横穴式石室は、どうやって外部と繋がっていたのか不思議に思うかもしれませんが、石室の出入口付近に坂道やステップを作る場合もありますし、そのまま切り通しのようにして周溝と接続する場合もあります。

多摩川流域の後期・終末期の古墳を見る際は、単に横穴式石室と説明されている場合、こういった半地下式のものが含まれますので、これは十分に注意する必要があります。

一般向けの書籍だと、そこまで親切には書いていないので知らないうちに勘違いしている可能性があります。

とくに終末期にはそういった半地下式の石室は小規模な円墳に使われるようになります。

では、四軒在家1号墳は、地上式(通常版)なのか半地下式なのか見てみましょう。

それには水平位置を確認すればよいです。

こう見る限りでは、半地下式には見えませんが、元々はやはりこれも半地下式でしたから(『東京の古墳を探る』松崎元樹/著)、そこまで正確に復元されていないということが分かります。

復元を見ると石室の入り口部分を少し登り坂にしているように見えます。

ただし、これは図を見ると閉塞石と書かれており、こういった石で羨道の入口を塞いでいた名残です。

閉塞石の名残を乗り越えると、羨道内は石室の外と同じ高さになっています。

この写真で分かりますが、説明板に書かれていた通り、壁面は3~4段目くらいまでしか復元されていませんね。

石室の天井の高さについては、少なくとも人がかがんだ状態で歩ける程度の高さはあったはずです。

そう考えると、これの3倍くらいは積みたい気持ちになります。

さらに天井をどういう形で構築したかが問題になります。

壁を垂直に立てて行って、大きな天井石を蓋のように数枚並べたのでしょうか?

大きな天井石は地域や被葬者の経済力によっては入手したり使用したりするのが難しく、考えられるのは、壁の石をある程度の高さまで積んだ後は持ち送りといって、徐々に内側に積むようにしていく方法です。

そうすると、天井石は小さなもので済みます。

現地説明板のイラストもそのイメージで書いているようです。

ところで、石室の奥壁にはとくに立派で大きな石を使うことが多く、この古墳を造った人は、精一杯頑張ってこの大きな石を調達してきました。

古墳を設計した人がとくに拘る場所の一つですから、石室を見る際はぜひ奥壁にも注目してみてください。

つづいて平面形を見てみましょう。

これは先ほどの図を再度見ながらがいいと思います。

上の写真の手前の方に大きな石がスロープ状に置かれていますが、そこが入り口で、その先は羨道と玄室という二つのスペースに区画されています。

羨道や玄室という言葉は良く出てくるので覚えておいていただきたいのですが、羨道は要するに廊下で、玄室は遺体を安置する部屋です。

遺体は石や木などで造った棺に入れるのが一般的で、その棺を玄室に安置します。

上の写真をパッと見ただけだと、単に一つの区画に見えますが、よく見ると後ろ半分の壁が少し膨らんでいませんか?

イラストの方が分かりやすいと思いますが、羨道部分の壁面はまっすぐですが、玄室に入った瞬間少しセットバックしているようなイメージです。

非常に微妙な差なのですが、これによってこの石室はきちんと羨道と玄室に分かれていることが理解できるのです。

今回は四軒在家1号墳の石室のみでお話ししており分かりづらいかも知れませんが、横穴式石室を数多く見ていくと段々理解できるようになります。

さきほど、赤っぽい色のところは周溝だと言いましたが、周溝にも説明板が埋め込まれています。

古墳はその名の通り、塚状の土盛りがあるのですが、土盛りや埋葬主体(棺を安置する場所)が失われてしまっても、周溝が見つかれば古墳があったことを証明できる場合があります。

単なる溝だと侮ってはいけませんよ。

以上で四軒在家1号墳の説明を終わりますが、四軒在家1号墳の石室は青柳古墳群の他の古墳と比べると大きい方でも立派な方でもありません。

残りが良かったため、復元に適していると判断されたわけですね。

墳丘サイズは19mで、これも古墳群の中では大きくなく、四軒在家6号墳は28mありました。

こういった古墳群全体の話は今回はできませんでしたので、また時間があるときにしたいと思います。

⇒この続きはこちら

青柳稲荷神社を出て、江戸期にまで遡れるであろう段丘上の古い道を歩き、青柳古墳群に進入しました。

青柳古墳群は6世紀後葉から7世紀前半に築かれた群集墳で、その数は14基です。

ただし、残念なことにすべて湮滅しており、そのなかの四軒在家1号墳のみ別の場所に復元移築されています。

なお、私は湮滅した場所を一つずつ確認することはしませんよ。

左手にゴルフ練習場が見え、路が二股に分かれています。

実はカメラを構えたこのすぐ近くに青柳2号墳がありました。

ゴルフ練習場のネットは目立つので、青柳古墳群を訪れるときは目印になりますし、あとで古墳群の古墳配置を説明する際にも出てきますので覚えておいてください。

過去の光景を透視できる方は古墳密集地帯が眼前に展開しているはずですが、それらの墳丘の間を通り抜け、四軒在家公園へやってきました。

「しけんざいけ」とふり仮名が振ってありますが、私的には「しけんざけ」が正しいと考えています。

それはそうと、公園内には墳丘が見えていますね。

バーン!

説明板が輝いていますよ。

墳丘の周りの赤っぽい色の部分は周溝を表現しています。

もう少し遠くから見てみましょう。

これが四軒在家1号墳の移築復元です。

こう見えても、この移築復元は凄いのですよ。

早くその凄さを説明したいところですが、その前に解決しておかなければならない問題があります。

ここまでの私の説明を聞いて、「なぜ青柳古墳群なのに四軒在家1号墳と呼ぶ古墳があったり、普通に青柳2号墳と呼ぶ古墳があるのか?」と疑問に思ったことでしょう。

まずはこの疑問を解消しましょう。

「東京都遺跡地図」によると、既述した通りこの近辺には14基の古墳があり、それらはすべて青柳古墳群に含まれます。

さらに、それらの古墳たちに重なる形で、青柳遺跡と四軒在家遺跡があります。

14基の古墳のうち、最西端の1基のみ青柳遺跡の範囲内にあり、他の13基はすべて四軒在家遺跡の範囲内にあります。

最西端の青柳遺跡の範囲内の1基は、青柳1号墳と呼ばれます。

そのため、四軒在家遺跡の範囲内の13基の古墳を順番に四軒在家1号墳、同2号墳・・・とナンバリングすればまだ良かったのでしょうが、13基のうち、西側の2基は「四軒在家〇号墳」とは呼ばれずに、青柳2号墳および3号墳と呼ばれるのです。

その理由は、その2基の所在する住所が青柳だからかもしれません(遺跡名には字名を付ける慣習があります)。

四軒在家1号墳から11号墳と呼ばれている古墳たちは現在の住所だと矢川3丁目ですが、町名変更の前は谷保でした。

なんかこういうのを言葉で説明するのって難しいですね。

具体的なイメージが浮かばない方は、この説明を読みながら、Web上の「東京都遺跡地図」で確認してみてください。

⇒東京都遺跡地図はこちら

そしてさらにもう一段階ややこしくなりますが、四軒在家公園にある四軒在家1号墳は移築であり、もともとこの公園の場所には7号墳がありました。

現地の説明板の図を見てください。

この写真は方位に気を付けてくださいね。

このページの最初の写真に写っているゴルフ練習場も写りこんでいます。

この写真は四軒在家1号墳から10号墳までを一気に発掘した時の写真ですが、そのあと、11号墳も見つかっており、その場所は1号墳と4号墳の間で、ゴルフ練習場寄りになります。

まとめますと、ここに写っている10基とあとで見つかった11号墳が「四軒在家〇号墳」と呼ばれている古墳で、この写真の上の方(西側)にあった3基が「青柳〇号墳」と呼ばれ、総計14基は「青柳古墳群」にくくられるということです。

はい、これで名称の疑問は解消できましたね?

つづいて、移築復元されている1号墳を見て行きましょう。

これは完全復元ではありません。

完全復元した場合はこうなります。

説明文の最後の方に書かれている通り、四軒在家1号墳は発掘した時点で石室の上部はすでに失われていたため、確実な線で復元すると、石積みはだいたい4段くらいまでとなり、石室を完全に覆っていた墳丘に関しても、復元できた石室の壁の高さで止めておいたというわけです。

この古墳の最大の売りは石室ですから、石室を詳しく見て行きましょう。

大きなくくりでは横穴式石室になりますが、横穴式石室も多種多様です。

普通、横穴式石室は地表面よりも高い場所にあります。

もともと3世紀半ばに前方後円墳が造られ始めた当初は主体部は竪穴構造だったのですが、仮に後円部の高さが10mあると、その頂部から1.5mから2mくらいの深さの場所に主体部があるため、地表面よりもはるかに上になりますよね。

その流れによって、6世紀に列島各地で横穴式石室が普及した時も、一部の例外はありますが通常は地表面よりも上に主体部があるのです。

ところが、多摩川流域では、半地下式の横穴式石室がかなり流行ります。

多摩川流域では横穴式石室の普及は遅れ6世紀後半からになりますが、そのとき、竪穴系の流れをくむ横穴式石室が入り込んできて、主体部の半分が地下に埋め込まれる構造の物が造られます。

半分地下にある横穴式石室は、どうやって外部と繋がっていたのか不思議に思うかもしれませんが、石室の出入口付近に坂道やステップを作る場合もありますし、そのまま切り通しのようにして周溝と接続する場合もあります。

多摩川流域の後期・終末期の古墳を見る際は、単に横穴式石室と説明されている場合、こういった半地下式のものが含まれますので、これは十分に注意する必要があります。

一般向けの書籍だと、そこまで親切には書いていないので知らないうちに勘違いしている可能性があります。

とくに終末期にはそういった半地下式の石室は小規模な円墳に使われるようになります。

では、四軒在家1号墳は、地上式(通常版)なのか半地下式なのか見てみましょう。

それには水平位置を確認すればよいです。

こう見る限りでは、半地下式には見えませんが、元々はやはりこれも半地下式でしたから(『東京の古墳を探る』松崎元樹/著)、そこまで正確に復元されていないということが分かります。

復元を見ると石室の入り口部分を少し登り坂にしているように見えます。

ただし、これは図を見ると閉塞石と書かれており、こういった石で羨道の入口を塞いでいた名残です。

閉塞石の名残を乗り越えると、羨道内は石室の外と同じ高さになっています。

この写真で分かりますが、説明板に書かれていた通り、壁面は3~4段目くらいまでしか復元されていませんね。

石室の天井の高さについては、少なくとも人がかがんだ状態で歩ける程度の高さはあったはずです。

そう考えると、これの3倍くらいは積みたい気持ちになります。

さらに天井をどういう形で構築したかが問題になります。

壁を垂直に立てて行って、大きな天井石を蓋のように数枚並べたのでしょうか?

大きな天井石は地域や被葬者の経済力によっては入手したり使用したりするのが難しく、考えられるのは、壁の石をある程度の高さまで積んだ後は持ち送りといって、徐々に内側に積むようにしていく方法です。

そうすると、天井石は小さなもので済みます。

現地説明板のイラストもそのイメージで書いているようです。

ところで、石室の奥壁にはとくに立派で大きな石を使うことが多く、この古墳を造った人は、精一杯頑張ってこの大きな石を調達してきました。

古墳を設計した人がとくに拘る場所の一つですから、石室を見る際はぜひ奥壁にも注目してみてください。

つづいて平面形を見てみましょう。

これは先ほどの図を再度見ながらがいいと思います。

上の写真の手前の方に大きな石がスロープ状に置かれていますが、そこが入り口で、その先は羨道と玄室という二つのスペースに区画されています。

羨道や玄室という言葉は良く出てくるので覚えておいていただきたいのですが、羨道は要するに廊下で、玄室は遺体を安置する部屋です。

遺体は石や木などで造った棺に入れるのが一般的で、その棺を玄室に安置します。

上の写真をパッと見ただけだと、単に一つの区画に見えますが、よく見ると後ろ半分の壁が少し膨らんでいませんか?

イラストの方が分かりやすいと思いますが、羨道部分の壁面はまっすぐですが、玄室に入った瞬間少しセットバックしているようなイメージです。

非常に微妙な差なのですが、これによってこの石室はきちんと羨道と玄室に分かれていることが理解できるのです。

今回は四軒在家1号墳の石室のみでお話ししており分かりづらいかも知れませんが、横穴式石室を数多く見ていくと段々理解できるようになります。

さきほど、赤っぽい色のところは周溝だと言いましたが、周溝にも説明板が埋め込まれています。

古墳はその名の通り、塚状の土盛りがあるのですが、土盛りや埋葬主体(棺を安置する場所)が失われてしまっても、周溝が見つかれば古墳があったことを証明できる場合があります。

単なる溝だと侮ってはいけませんよ。

以上で四軒在家1号墳の説明を終わりますが、四軒在家1号墳の石室は青柳古墳群の他の古墳と比べると大きい方でも立派な方でもありません。

残りが良かったため、復元に適していると判断されたわけですね。

墳丘サイズは19mで、これも古墳群の中では大きくなく、四軒在家6号墳は28mありました。

こういった古墳群全体の話は今回はできませんでしたので、また時間があるときにしたいと思います。

⇒この続きはこちら