2025年2月7日

天守台の石垣には明治29年の大洪水時に、水が上がった最高浸水点が示されています。

化石は白っぽい石灰岩に多く、よく見てみると沢山見つけることができます。

大垣城の鬼瓦には桃の模様を見ることができます。

そして更に珍しいのは、西広場側の天守3層目の鬼瓦。

天守は四重四階の層塔型。

にほんブログ村

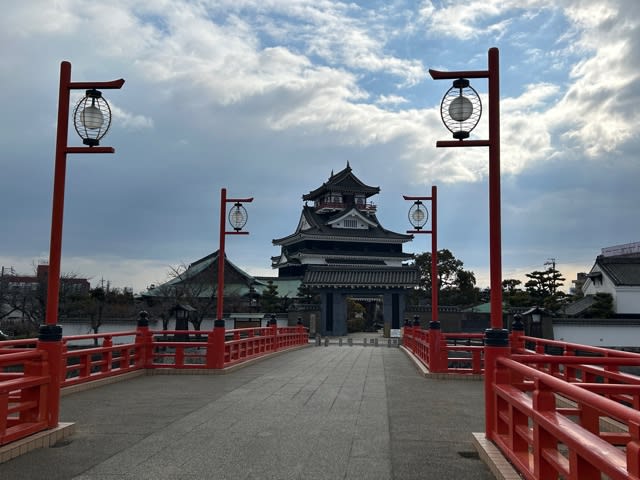

清洲城に行った後は岐阜駅に移動。

今年竣工となる新築ビルの設計打ち合わせにやってきました。

岐阜駅前にある黄金の織田信長像が、めちゃくちゃカッコよかった!

「夢幻の如くなり」と「天下布武」の大きな幟旗が痺れます。

織田信長に縁のある地に足を踏み入れたのだと改めて実感。

やはり織田信長はかっこいい。

打ち合わせが終わったのが14時30分。

急いで大垣城に向かいます。

前回訪城したのが昨年の6月。

数ある城の中で大垣城をセレクトした理由は、前回行った時に訪問時間が早すぎた為に、続日本100名城スタンプを押せなかったこと。

さらに、勉強不足によって大垣城の見どころの一つでもある石垣の化石を、まさかの見ないで帰るという失態を取り戻すためです。

乾隅櫓脇の水之手門跡から入城します。

乾隅櫓は本丸曲輪の北西に位置した二重の櫓。

廃条令で明治に破却されましたが、2010年に鉄筋コンクリートで外観復元されました。

天守は廃城令後も残され、旧国宝に指定されていました。

しかし、残念ながら1945年の7月29日に空襲で焼失。

あと半月で終戦だったのに悔しい限りです。

現在の天守は鉄筋コンクリートで昭和34年に外観復元されました。

内部は資料館となっていて、続日本100名城スタンプもこちらで押すことができます。

天守台の石垣には明治29年の大洪水時に、水が上がった最高浸水点が示されています。

天守台の1mくらいまで水が上がっています。

大変な災害を今に伝える貴重な刻印となります。

天守台石垣。

天守台石垣。

手前側は築城時に積まれた石垣がそのまま生かされています。

天守直下の石垣は、昭和期に積み直されたそうです。

石階段を登れば天守に到着です。

今ではとても簡単に天守に到着しますが、改修を重ねて江戸時代には三重の堀で囲まれた壮大な総構えの城でした。

その名残として、大垣市内には今でも水路が多く残っています。

天守入り口からのショット。

天守はL字になっていて、左側は天主南附多聞、右側は天主東附多聞。

天守と接合した複合型天守となっています。

石垣の化石を見つけるのが難しかったので、館内のスタッフさんに聞いたところ、わざわざ一緒に歩きながら教えてくださいました。

大垣城の石材は、大垣城から近い金生山の石材を使用していて、水路で運ばれたそうです。

およそ2億5000万年前のウニやヒトデの仲間のウミユリ。

化石は白っぽい石灰岩に多く、よく見てみると沢山見つけることができます。

こちらも、はっきりとした形のウミユリの化石!

ベレロフォンという平巻きタイプの巻貝の化石で、こちらも2億5000万年前のもの。

天守台、西門、西門を出たあたりの石垣で特に多く見ることができました。

これも親切なスタッフさんのおかけです。

大垣城の鬼瓦には桃の模様を見ることができます。

桃には邪気を払う力があるとされていることから、珍しい桃の形が採用されています。

そして更に珍しいのは、西広場側の天守3層目の鬼瓦。

瓦の先端にはまるでカエルみたいなのが鬼に潰されているのが分かります。

これは邪気と鬼と言われ、鬼が邪気を抑えつけているシーン。

大垣城にとってこの方角が鬼門の方角だったので、この1箇所のみ邪気を抑える珍しい鬼瓦なっています。

これもスタッフさんが丁寧に教えてくださったので発見できました。

肉眼で見るのは難しいので、デジカメでズームをして見るのが一番分かりやすいと思います。

そして、東門には刻印石があります。

何から何までありがとうございました。

やはりスタッフさんに聞いて大正解でした!

天守は四重四階の層塔型。

日本では昔から四という数字は敬遠されていましたので、四重の天守は大変珍しいタイプ。

大垣城は関ヶ原の合戦の際に石田三成が陣を置いていた城です。

そして、この大垣城から決戦の関ヶ原へと向かいました。

初代藩主は戸田氏。

大垣藩10万石の礎を築き、明治までの230年間も大垣市を納めました。

昔の絵図を見ると城全体が水で囲まれています。中心部の本丸と二の丸は水に浮かぶ島のようになっています。

今では天守一帯の一部しか当時の面影を残していませんが、当時は美しい景色だったに違いありません。

今回大垣城に来た時から思ったのですが、昨年来た時よりすごく見やすくなった気がするのは、気のせいでしょうか。

以前は天守の前に木が生えていて、なかなか良い写真を撮ることが出来なかった記憶があるのですが、今回は全てがスッキリ見えます。

葉が生えていない季節のせい?

いずれにしても、前回来た時よりもはるかに知識を得ることができました。

そして、お気に入りの写真も撮ることができたので大満足でした。

縄張りなどは前回のブログを見て頂けると幸いです。

にほんブログ村