清水寺前半は

こちらです

そして後半

清水の舞台です、向こうに見えるのが奥の院 (おくのいん)

早速お参りします

お線香は1人1本ご自由にお取り下さい

↓こんな感じで持って、その位置から手を離して落とします

やった!!完璧です

↑

人・人・人ですが

心を込めて(-∧-)合掌

東北が元気になりますように・・・

日本が元気になりますように・・・

東日本大震災においてお亡くなりになられた方々のご冥福を

そして被災された皆様の安寧を心より観音様にお祈り致しました

合掌

ご朱印を頂きに行きます

今年の漢字応募箱があります

悲しい言葉でなく希望のある言葉に決まって欲しい

今年の漢字は

こちらから応募出来ます

12月5日(月)必着で12日(月)清水寺で発表です

左が縁結びの神社と右が納経書です

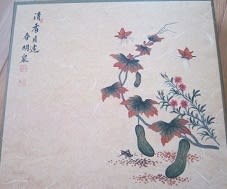

待ってる間、緑もみじを見ながら1句

赤?緑? どっちの紅葉を 天麩羅に?

赤?緑? どっちの紅葉を 天麩羅に?

(/∇\*)イヤ~ン

風情とか和の情景とか全くなし

気になったので調べた所、紅葉した紅葉でした

紅葉の天麩羅はこちらから見れます

清水寺のご朱印です

ありがとうございました

オッケーでーす

それでは奥の院へ行きましょう

お待たせ致しました

奥の院より見える本堂です

本堂から張り出した「舞台」はちょうど4階建てのビルの高さにあたり京都市街の

本堂から張り出した「舞台」はちょうど4階建てのビルの高さにあたり京都市街の

眺望が見事。面積は約190平方メートル410枚以上のヒノキ板を敷き詰めた「桧舞台」

です。この舞台はもともと御本尊の観音さまに芸能を奉納する場所で、平安時代から

雅楽や能、狂言、歌舞伎・相撲などさまざまな芸能が奉納されてきました。現在でも

重要な法会には、舞台奉納が行われます (清水寺ホームページより)

京都タワーです

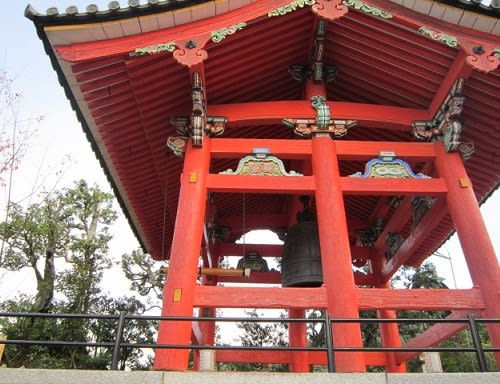

釘を使わずに組み立てられた舞台も七不思議の1つ

樹齢400年を越すケヤキの大木が、釘を使わずに組み立てられています

この下に音羽の瀧(おとわのたき)があります

もう少し先からは三重塔と舞台が一望です

三重塔を描いてる方発見

奥の院を抜けると

子安塔(こやすのとう)

現在修復中なので入れませんが、ここから西門・三重塔・経堂・開山堂

・轟門朝倉堂・回廊・本堂までがずらりと並ぶ見事な景観が楽しめます

音羽の瀧(おとわのたき)

清水寺の開創の起源であり、寺名の由来となったのがこの瀧です

清水寺の開創の起源であり、寺名の由来となったのがこの瀧です

こんこんと流れ出る清水は古来「黄金水」「延命水」と呼ばれ、清めの水として

尊ばれてきました。3筋に分かれて落ちる清水を柄杓に汲み、六根清浄、所願

成就を祈願するため、連日、行列ができるほどの人気の場所ですが元は瀧行

の場。開基行叡居士(ぎょうえいこじ)、開山延鎮上人(えんちんしょうにん)の

伝統を守り現在も水垢離が行われています。 (清水寺ホームページより)

ハッ!(゜▽゜;)

あんまりゆっくりしてられなんだわ

今日1日で行けるだけ行きたいから

帰りましょう

お地蔵ちゃ~ん

バイバ~イ

や~ん、、、ここも綺麗やんかいさ~

o[

_- )パチリ

o[

_- )パチリ

o[

_- )パチリ

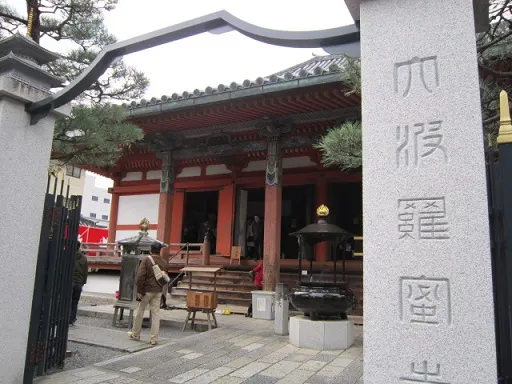

次は17番六波羅蜜寺へGO

o[ _- )パチリ

_- )パチリ

は日本が一番

は日本が一番 とかも言っていた

とかも言っていた と私も思う、、、

と私も思う、、、

↑

↑

_- )パチリ

_- )パチリ