仁王門を過ぎると山寺の象徴、開山堂・納経堂が見えてきますが、先に進みます。

この先には、奥の院・大仏殿が見えてきます。

奥の院は、慈覚大師が中国で、修業中に持ち歩いたという、釈迦如来と多宝如来を本尊としているとのこと。

慈覚大師の中国の修業は、色々あって大変だったようですね。天台山を目指すが実現せず、五台山へ修業の場を変え、帰国を願うがなかなか実現せず、会昌の廃仏という仏教弾圧で逆に帰国がかなうという、結構スペクタクルな状況だったとのこと。

その仏様ともなれば、ありがたい気にもなります。

写経道場として、明治5年に再建されたとのこと。

慈覚大師ご自身も唐からお経を持ち帰ってきたということが、功績の一つとされている方。印刷が発明された以降の人間とは、情報の捉え方が違うのでしょうね。

奥の院までの階段を登ることによって、煩悩が消滅し、幸福になれるそうですが、どうだったでしょうか。

大仏殿には、5m近くある阿弥陀如来像が安置されているそうです。

拝観しませんでしたが。

その後、開山堂・納経堂方面に移動します。

途中、最上義光公御霊屋や行啓記念殿などがありますが、大きなオーバハングした岩の下にあるお堂でパシャリ。

こういう自然を活かした造りの方が刺さります。

そして、いよいよ開山堂・納経堂に向かいます。

開山堂には、慈覚大師の木造の尊像が安置されており、今でも朝夕飯とお香が供えられているとのことです。

岩場に設置されている納経堂は山内一古い建物とのこと。

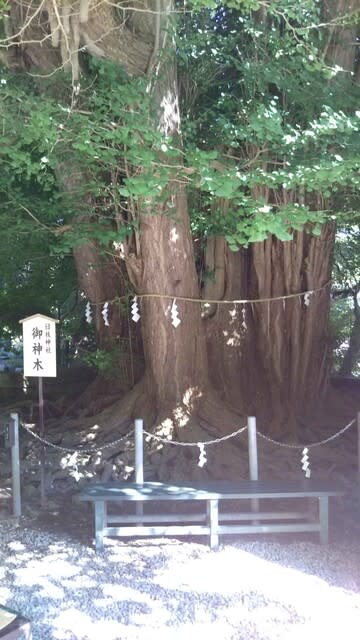

そして、最後に山寺のオオイチョウ。

古刹を訪ねるのは、こういうのもありますよね。

このオオイチョウ、以前は樹高30m近くあったそうなのですが、昭和47年の暴風により地上4m付近で折損。樹冠の大半を失いました。

その後、樹勢も挽回し、年輪を刻んでいるとのこと。

植物は強いですね。

(前の記事へ)宮城・山形に行きました!記事一覧(次の記事へ)