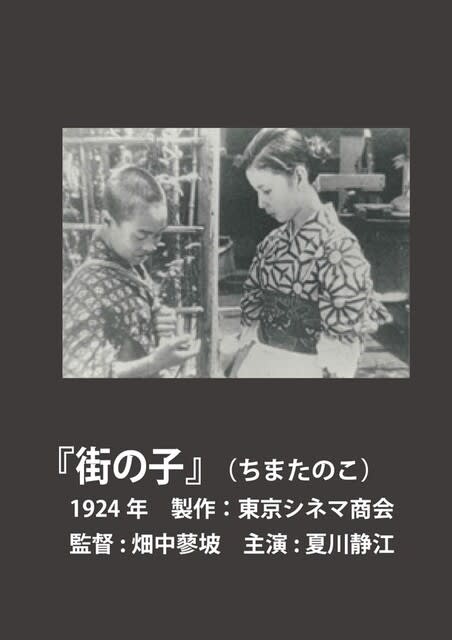

『街の子』1924年(大正13)

製作:東京シネマ商会

原作:アイダ・トレッドウェル・サーストン(Ida Treadwell Thurston)の小説「少年僧正」(The Bishop's Shadow)

脚本:野村愛正 監督:畑中蓼坡 撮影:白井茂

出演:夏川静江(少女お京)、小島勉(不良少年仙吉)、小杉義夫(スリの親分金平)、高橋豊子(その妻おろく)、夏川大吾(その倅勘一)、

一色久子(家政婦栄子)、奥村博司(山田実博士)、伊沢蘭奢(その夫人)

主に連鎖劇の撮影や記録映画を手掛けていた東京シネマ商会(代表芹川政一、東京小石川に本社)が、畑中蓼坡(りょうは)の主宰する劇団新劇協会と組んで製作した社会教育映画。畑中は新劇の演出家兼俳優であったが、監督デビュー作『寒椿』(1921年国活製作、主演:井上正夫、水谷八重子)が好評を博し、これが二本目の監督作品。

サーストンの小説「少年僧正」を野村愛正(あいせい)が脚色し、夏川静江を主役に抜擢。静江は当時15歳、新劇では名子役として数々の舞台を踏んできたが、映画の主役は初めて。静江は、メーテルリンクの「青い鳥」でミチル役を何度も舞台で演じていて、10歳の時、チルチル役の水谷八重子と共演したことがあり、その時の演出が畑中だった。

『街の子』は、1923年9月の関東大震災の翌年、まだ復興途上にあった頃の東京で撮影された。キャメラマンの白井茂は、当時東京シネマ商会の専属で、大震災直後の惨状を撮影して記録映画に残したが、この映画の中にも被害の跡が写されている。

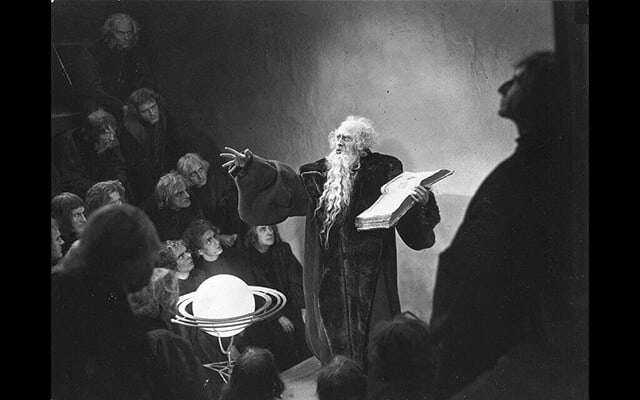

映画の内容は、少女が愛情によって不良少年を更生に導く話である。大震災で父母を亡くしたお京(静江)は、身を寄せたのスリの親分の所から逃げ出すが、その時出会った少年仙吉(小島勉)はかっぱらいの常習犯だった。お京に諭されて仙吉は真面目になろうとするが、不良仲間と喧嘩して怪我を負わされ、手当てしてくれた山田博士の家の世話になる。しかし、家政婦が盗んで隠した金を仙吉は持ち逃げし、その金でお京に贈り物をするのだが、金を盗んだことに気づいたお京にまたもや諭され、ついに仙吉は改心して、金を返しに行く。が、仙吉は、悪い連中に謀られ、身に覚えのない放火の罪を着せられてしまう…、といったストーリー。

静江の実弟夏川大吾(後年の大二郎)も出演し、また、畑中の新劇協会に在籍していた女優で、すでに松竹蒲田映画に何本か出演していた三浦しげ子(茂子)が、伊沢蘭奢(らんじゃ)の芸名で出演。蘭奢が「マダムX」の芝居で大ブレークするのは、この4年後の1928年春で、急死したのは同年6月だった(享年38歳)。

夏川静江は、1927年日活京都(大将軍撮影所)に入社し、立て続けに映画出演して、スター女優の道を歩んでいく。(つづく)