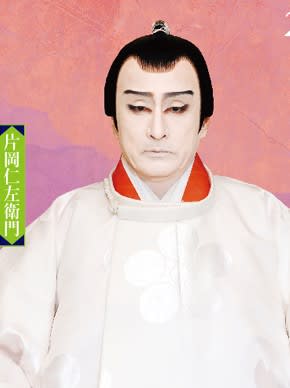

↑木像菅丞相の仁左衛門

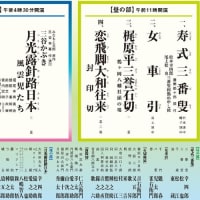

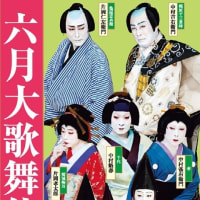

菅原伝授手習鑑 昼の部

刈屋姫って、

おぼこ姫、じゃないよね。

自己中というか、自分の感情のまま、セイブできない、困ったお人。

加茂堤では、

加茂明神参詣の帰途の斎世親王を待伏せ、牛車の中へ連れ立ち、うれし~い、なんて…

現代の娘顔負けの、大胆さ。

(悪役の三善清行、亀寿さんがそれは不浄、とまともなことを言ってます、

詳しいことは語られてませんが、醍醐帝病気平癒の祈願の参詣であり、親王は父宇多法皇の代参だったのでは…)

まあー、歌舞伎のお姫様は、大体積極的でしたね、八重垣姫しかり橘姫、桜姫…

道明寺では、

追放の原因を作った罪の意識ゼロ、菅丞相の顔見たい、会いたい、の1点ばり、

筋を通す覚寿や、崇高な菅丞相を下世話な情に引き入れる、

いい加減にしてよ、って思ってしまう。

成さぬ仲の義父との関係、特別の仲でない限り

この親子の別れ、感情移入全然できない、たとえ今生の別れでも…

とはいえ、

仁左さまの菅丞相、いつみても絶品です。

その威厳、気品、何度見ても、感動します。

稚拙な養女と若い親王に隙を憑かれ政権を追われた、というのはお芝居でのこと、

藤原氏一族の未来を切り開くべく奮闘した時平は、芝居では年長者が演じますが、

この時若干29歳(右大臣の丞相55歳)、しかし、異常な昇進を遂げていて左大臣の座にいて、時の帝醍醐(後の賢帝この時わずか15歳)をして左遷させたのでした。

藤原氏側から見た大鏡には、

落ち度のない道真の無念さと同時に、後に延喜の治と賞される醍醐帝を支えた時平の政治的手腕の巧みさが強調されてます。

それはさておき、神にまつられた菅丞相の木像のエピソードも、いまの私たちには、仁左さまの演技力として、楽しむことができるのです。

源蔵の染五郎も、役の広がりを見せます。

筆法伝授、この段が上演されたのは近年のことのようですが、

源蔵が命がけで丞相の子を護りぬく、寺子屋の段つながっていく、重要な場面です。

書の伝授をする=勘当を許す、とはしない、厳格な丞相なのに、

夫婦ともども呼び出しをする、という面もみせる、わけですが、

いかにも優柔不断に後悔の念にひたる源蔵に対し、

うらみのくどき、妻戸波がいいですね。

源蔵夫婦に、その罪深さゆえに子が授からなかった、というのもうまくできています。

ところで、菅秀才を託されるいきさつ、

源蔵は塀の上に現れた梅王丸に、自分に預けよ、と言うのですね。

てっきり、梅王から託される、と思っていました。

書を伝承した自分に、世継ぎをお任せあれ、ということだったのですね。

歌舞伎って、何回観ても、その都度新しい発見があるのですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます