世間では改元で10連休となったGWだったが私は10連休するわけにはいかなかったのでもともとカレンダーの黒かった3日間仕事に出ていた。後半でどこか行こうと考えていたがどこ行っても人だらけというのは想像できた。そこで午前は混雑覚悟のうえで紀淡海峡に浮かぶ友ヶ島を訪れ、午後をまだ関西で乗っていない路線を乗りつぶす旅を計画した。友人にその話をしたらのってきたので2人でその計画を実行することにした。

ネットで検索するとGWの友ヶ島は無茶苦茶混雑するということだった。そこで朝の早いうちに島を渡るよう計画した。友人と朝の6時に新大阪で待ち合わせした。新大阪で待ち合わせには理由がある。友人が来やすいことが一つの理由だがもう一つはこれが目的であった。

この3月に旧城東貨物線が複線化され開通したおおさか東線の鴫野~新大阪間だ。昔、友人と淀川にブラックバスを釣りに行ったときこの線路の淀川橋脚近くでルアーを投げた。その時は単線であったと思うが現在は複線に拡幅されている。

先頭車両にかぶりつきで前方の眺めを見ているとどうやらもともとの貨物線を新大阪行きが使用しているようだ。横に放出方面の線路が新たに追加されていた。新しく作られた区間は神崎川を渡ってから左に回ったところ(南吹田駅あたり)だけだ。それでも結構完成に時間を要した。

これでJRの新線を踏破した。 新大阪で地下鉄御堂筋線に乗り換える。高校3年の頃駿台予備校の帰りによく通ったところだ。おぼろげな記憶をもとに久々の乗り換えも無事に済ました。友人と合流し難波に向かう。ここも高校生の土曜日午後によく通ったところだがこれも記憶が抜けている。案内通りに行くと無事南海難波駅に到着した。

南海本線の紀ノ川駅で乗り換えるので区間急行に乗車する。南海本線も乗車したのは中学の時以来だ。淡輪まで釣りに行って以来だ。ただ車窓の景色のほとんどは鉄道チャンネル(スカパープレミアム)で何度も見ているので目新しさはない。友人と話しているうちに紀ノ川駅に到着した。ここで加太線に乗り換える。

2両編成だが結構乗客はいる。この時間で行けば始発9時の1時間近く前には着くはずなのにだ。のどかな景色を見ながら終点加太駅に到着した。そこから少し歩く。小さな川沿いに下り橋のたもとで友ヶ島行きの船の乗り場を地元の方に尋ね橋を渡ったところの脇の階段を降りる。

するとすでに長蛇の列であった。駐車場はほとんど埋まっていた。車で来た人がすでに並んでいたのだ。だが着いてしばらくすると乗船案内がある。列とは別のところで出船時間を待っていた人が乗り込んでいく。

乗船定員100人なのでその分だけ整理券を出していた。その整理券がある人だけが乗船券を購入できるのだ。乗船人数を確認し8時30分過ぎに出船した。GWは混雑するので朝8時から30分おきに出船するとのことであった。

出船すると9時の便の整理券を配布する。ちょうど私たちの前で100人がきたので私たちは9時半の便になる。しばらく待ち乗船時間になる。

私たちは先頭で待っていたので船首近くの最前列の席に座ることにした。次々に座席は埋まり後部デッキも人が入り出船となった。乗船時間は20分ほどだ。港を出船すると左側に大きな防波堤が見えてくる。

私は釣りが好きで小さい頃からよく釣り場の地図を見ていた。加太の波止もよく見ていた。たくさん釣り人がいて少しうらやましい気分であった。そのうち友ヶ島に到着した。

桟橋に降りて島に上陸する。当初より島全部をめぐるのは時間上無理だとわかっていたのでネットで調べて島の西半分を散策することとした。聞きなれぬ鳥の鳴き声がジージーとあちこちの木の上から聞こえる。離れ小島にきたのだと実感する。

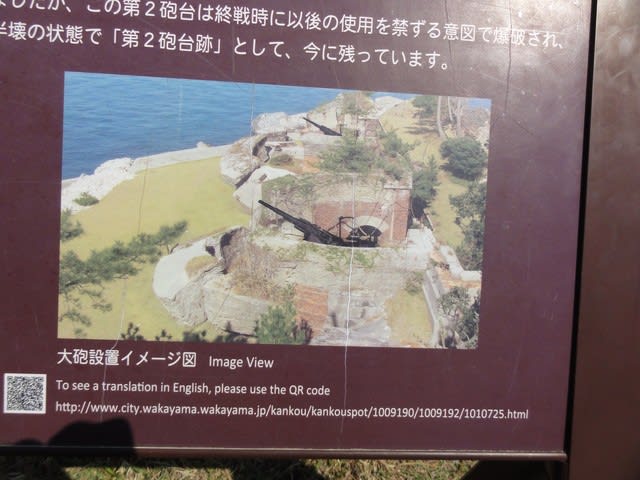

しばらく歩くとレンガ建ての廃屋が表れる。第2砲台跡だ。向こう側には淡路島の由良が見える。こうやって紀淡海峡に敵船や敵機が侵入した侵入したら砲撃を浴びせるように建立されたのであろう。

来たところを少し戻り分岐点から違う道に入る。少しアップダウンがあり日ごろ運動も歩きもしていない私は脚色が鈍る。なんとか第1砲台跡と友ヶ島灯台に到着した。島の西端に位置する。太平洋側からはおそらく山に紛れて判らないようにしてあるみたいだ。灯台があるくらいなので高台で見晴らしもいい。

少し先に行くと旧海軍聴音所跡の標識が出る。400mほどとのことなので行ってみる。ここらあたりから100mが長く感じてしまう。到着したら高台から海を見渡せるレンガ建ての廃屋であった。ここで無線の連絡などをしていたのかもしれない。海上交通整理なんかも役目だったのかもしれない。

また400mを引き返し先に進む。すると視界が広がった。広場がある。トイレの表示もあったので少し用を足した。ここはキャンプ場のようで広々とした草原が心地よさげであった。

そして最後の目的地第3砲台へと向かう。案内表示では900mなのだがこれがなかなかしんどい。運動不足が露呈してしまう。よくこの島を紹介するときに使われる写真は主にここのものである。急峻な階段を降り地下への開口部に向かう。

地下に入ると真っ暗でほとんど視界がなくなる。友人がライトを持っていたのでそれを頼りに進む。山中にアリの巣のごとく迷路を地中に張り巡らしている。おそらく上陸され白兵戦になったときのことを想定して作られたものであろう。道のいくつかは行き止まりになっている。地下で明かりもないので行き止まりに当たったら引き戻すしかないのだが壁の一部がくり抜いてありそこから敵兵をズドンと打てるようになっている。まさに戦争を実感させる構造だ。

そろそろ帰りの時間なのでそのまま山を下り野奈浦桟橋に向かう。到着するとちょうど出船するところだった。桟橋に縄を張って入れないようにしていたのだが乗船人数を数えるとまだいけるとのことで乗せてもらえることになった。

この時期は真鯛の乗っ込み時期で多くの釣り船や漁師が集まっている。そういえば加太線の列車にも鯛のマークがついていた。潮の流れが複雑に巻いたりしている。漁場としていいのは見ていて推測できた。

船を降り加太駅に向かう。そこから南海で和歌山市駅に到着、コンビニのイートインで食事を済ませもう一つのJR未踏線に乗り込む。和歌山市から和歌山駅までの紀勢本線の盲腸線だ。

和歌山駅に着いた。これで関西の全てのJRは制覇したことになる。それに浸る間もなく次の目的わかやま電鉄貴志川線に乗り込む。ここも鉄道チャンネルでさんざん見ているのだが実乗は初めてである。いつも鉄道チャンネルの番組間に流れる池の橋を渡る場所も実際見た。終点貴志駅には人だかりだ。2代目のたま駅長(猫)を見に海外からもたくさん客が来ていた。かなり大柄な猫で結構贅沢な生活をしていそうだ。

貴志川線は盲腸線なので本来はもう一度和歌山駅に戻るのが普通の人だ。だが私は盲腸線を見るとその先を路線バスで探すのが癖になっている。案の定紀の川市の地域巡回バスがあることを事前に調べていた。これでJR和歌山線の下井阪駅までバスに乗り時間短縮を図ることにした。

バスは普通のワンボックスだった。表示もほとんどない。だが我々はバス停の前で待っていたのできちんと拾っていただけた。料金は100円である。我々2人貸し切り状態で紀の川市の各所を巡りながら進む。我々が乗客だからか少々攻め込んだ運転で快調に飛ばす。サスペンションのせいか道路の凸凹で体が何度も宙に浮く。だが時間通りきちんと下井阪駅に到着する。乗り換え3分だったので定時進行で助かる。

ここからJR和歌山線で橋本駅に向かう。そんなに駅数はないのだが運賃が500円もする。交通系ICカードが使えない区間なので現金で切符を購入した。橋本駅南海高野線に乗り換える。ここから先も鉄道チャンネルで見慣れた景色だが実際乗車は初めてである。急行といっても各駅停車で次の乗り換え駅である河内長野まで進む。

ここで近鉄に乗り換える。阿部野橋行きの準急に乗りこれまた各駅停車で道明寺駅まで向かう。ここで道明寺線に乗り換え柏原駅に向かう。

降りたホームでJR乗り換え用の非接触清算をしJR大和路線に乗り換える。

王寺駅でJRを降車し駅の隣にある近鉄田原本線の新王寺駅の改札をくぐる。ちょうど出発の時だったようで我々を待っていただいた。急いで乗り込み夕暮れの田原本線で西田原本駅を目指した。ここも鉄道チャンネルで車窓は見ている。だが繰り返すが実際乗車したのは初めてだ。西田原本駅に着くころには日が暮れていた。

少しだけ歩き田原本駅から近鉄に乗り我々が共通に帰れる最大公約数駅まで乗車した後食事をして別れた。

私は近鉄の完全乗車も目論んでいる。その時律速条件になりそうなのが河内長野線と道明寺線および田原本線だった。これで近鉄完全制覇が少し近づいたといえよう。かなりせせこましい旅であったが車窓を見るのが大好きな私には楽しい一日であった。また友人も普段言いたくても言えないことを私に散々愚痴ったりしていったので少しは気が晴れたのではなかろうか。

なかなか旅に出ることが難しくなってきている日々だがまた時間があればニッチな旅をしてみたい。