《1↑ 加藤完治(『写真集 満蒙開拓青少年義勇軍』(全国拓友協議会編、家の光協会)より)》

高村光太郎が太田村山口の山小屋で7年間に亘って己をいわば「流謫の刑」に処していたのに対して、己の戦争責任の取り方に関してその対極にいた(上 笙一郎の表現を借りれば「己の戦争責任に平然としていた」)と思われる人物の一人に加藤完治がいる。

0.松田甚次郎と加藤完治

昭和2年、あの松田甚次郎は盛岡から新庄鳥越に戻り、賢治の「訓え」にしたがって小作人となり、「鳥越倶楽部」を発足させて農村劇『水涸れ』を上演したのだったが、その翌年の昭和3年、甚次郎はその活動を休止して茨城県友部の日本国民高等学校に入学しそこで1年間を過ごしたという。そこの校長が加藤完治である。そしてそこでの1年間は甚次郎のその後の実践に極めて大きな影響を与ている。

《2 日本国民高等学校》

<『写真集 満蒙開拓青少年義勇軍』(全国拓友協議会編、家の光協会)より)>

1.満蒙に青少年を送り出した加藤完治

もちろん、この加藤完治とはあの満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所の所長でもある。この訓練所で加藤の薫陶?を受け、加藤の訓辞で送り出された15歳~19歳の青少年は「第二の屯田兵」とか「昭和の白虎隊」と褒めそやされ、「片手に鍬、片手に銃」を合い言葉に満蒙で大地主になることを夢みて渡満したのだがその夢はあえなく破れ、彼の地で味わったのは言葉では言い表せないほどの辛酸であったようだ。

《3 満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所》

<『写真集 満蒙開拓青少年義勇軍』(全国拓友協議会編、家の光協会)より)>

上 笙一郎は『満蒙開拓青少年義勇軍』(中公新書)の中の「3 戦後の加藤完治」でおおよそ次のようなことを述べている。

加藤によって満蒙に送り出された計86,530名の青少年義勇軍の内の約24,200名(約28%)が満州の荒野や収容所で悲惨極まる最期をとげ、幸い後に帰国できた約62,300名も言語に絶する辛酸を嘗めていたときに、彼らを<鍬の戦士>の美名のもとに送り出した加藤完治は一体どうしていたのであろうか。多くの青少年をそのような運命に追いこんだことについてどれほど深く反省し、いかにその責任を取ろうとしたか。

2.加藤完治のとは

加藤完治とは如何なる人物だったのだろうか。『満蒙開拓青少年義勇軍』(上笙一郎著、中公新書)や『「賢治精神」の実践』(安藤玉治著、農文協)などによれば、

加藤完治は明治11年1月22日に東京本所の旧士族の家に生まれ、第四高等学校(旧制)時代に女性宣教師に導かれてクリスチャンになり、その頃は天皇から乞食に至るまで皆キリスト教に改宗せねばとさえ思ったほどであるという。

ところが、東大を目指しての3年間の浪人生活や、結核を患う恋人との短い結婚生活などが原因となって熱烈な天皇制的農本主義者に変わったという。キリスト教信仰を見失った加藤は夏の赤城山で大嵐にあって死にかけたことから突如生きる意欲を取り戻し、「生きるということを極めた以上は、衣食住というものがなければ生きてゆくことが出来ない。その生を徹底するためには、第一ここに衣食住というものがなければならぬ。その生産をする農業というものは尊い業務だ」と思うに至ったということらしい。

東大卒業後、帝国農会や内務省に務めて中小農の保護調査に従事したが、人生問題に悩んだ末に農民と生きる決意をし、1913年に農本主義者山崎延吉が校長をしていた愛知県立安城農林学校に赴任。1915年、デンマークの国民学校をモデルにして山形県に創設された山形県自治講習所の初代所長に推薦される。

さらに、1922年からの1年4ヶ月のヨーロッパ視察後、石黒忠篤の勧めで1926年に茨城県友部町宍戸に「日本国民高等学校」を創立し、加藤は校長となって農民子弟教育にあたった。この「日本国民高等学校」とは、校長の人格が教育の基本をなすというデンマークの国民高等学校本来の理念を追求する民営の全寮制私塾であるはずだったが、現実には筧克彦の古神道に基づく農本主義思想を鼓吹するという加藤の教育方法は、デンマークのそれとは全くちがっていたという。

そして、1931年に満州事変が起こると加藤は東宮鉄男(満州農業移民の基礎を築いた人物、張作霖爆殺事件の立案・実行者の一人とも)と共に満州農業移民計画を取り進めたという。1932年に始まった満州への成人からなる第一次武装移民等の失敗に鑑み、「純真ノ少年」は武装移民に適性があるという考えに東宮は至ったようだ。一方、加藤は国民高等学校の生徒の内で農家の二、三男の卒業後の身の立て方について思い悩んだ結果、辿り着いた結論が中国大陸への移民であった。そこで加藤は満蒙開拓青少年義勇軍の設立にかかわり、1937年に茨城県内原へ移転した日本国民高等学校に隣接して、1938年(昭和13年)満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所を開設し、翌年加藤は同訓練所の所長となった。

《2 空から見た内原訓練所》

<『写真集 満蒙開拓青少年義勇軍』(全国拓友協議会編、家の光協会)より>

そして加藤はここ内原訓練所から計86,530名の青少年義勇軍を満蒙に送り出したのだった。

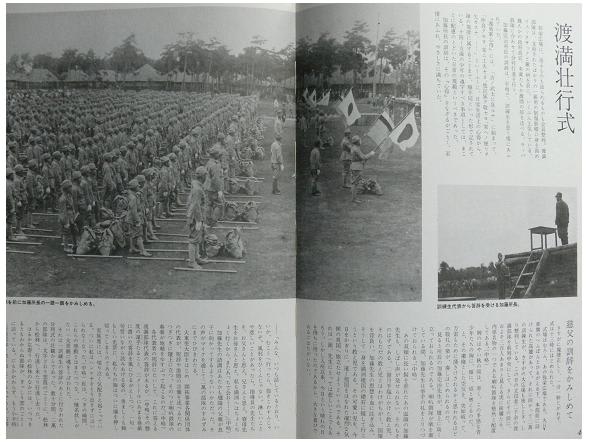

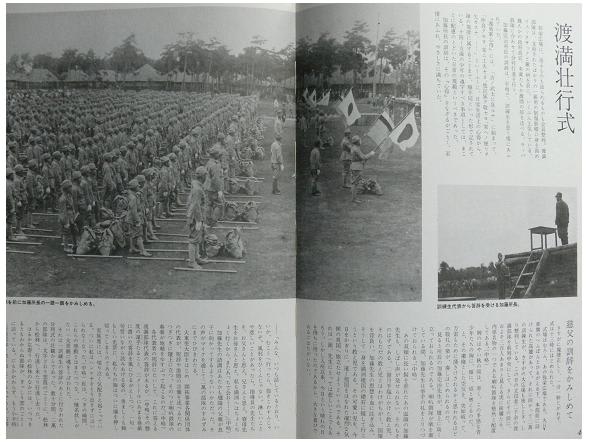

《3 渡満壮行式》

<『写真集 満蒙開拓青少年義勇軍』(全国拓友協議会編、家の光協会)より>

3.加藤完治の戦争責任

上笙一郎は自著『満蒙開拓青少年義勇軍』(上笙一郎著、中公新書)で加藤完治に関しておおよそ次のようなことを語っている。

昭和20年8月15日の正午、満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所の訓練生及び職員全員は大食堂に集まって玉音放送を聴いたが、その放送が無条件降伏を告げるものだと判ると加藤完治は所長室へ戻りそのまま号泣していたという。

周りの人々はこの敗戦を受けて加藤は自決するのではなかろうかと思った。なぜなら、熱烈な天皇制農本主義者であり、大東亜戦争の遂行こそ天皇の御心に副うことであると信じて農民や訓練生たちを叱咤激励して来た加藤にすれば、天皇及び彼らに対する責任から当然自決するだろうと思うのが常識だったからだ。

しかし、加藤は自決などしなかったし、一方では戦犯として捕らえられるかもしれないという噂も飛び交ったがそれも免れた。とはいえ、戦争協力者としての公職追放処分を逃れることはできなかったし、滔々と流れ始めた民主主義の風潮の下、ジャーナリズムにより加藤は痛烈に批判・論難を浴びた。

そこで加藤はなるべく風当たりを少なくしている他に道はなく、敗戦後もなお彼を慕う幹部訓練所の訓練生60名を引きつれて福島県の荒蕪地に入植し、そこで一緒になってひっそりと鍬を振るい始めたのである。

ところが一転、昭和25年の朝鮮戦争を契機として日本はそれまでの流れを否定するような政策を採り始め、戦争協力者の公職追放も解除した。そこで加藤はそれまでの逼塞生活を取り止めて再び公に活躍するようになっていった。日本国民高等学校(実際には日本高等国民学校と名称を替えていたが)の校長に復職したり、旧満州開拓関係のあらゆる団体や組織の枢要な役職に就いたり、はたまた、様々な会合や講演に招かれて昔ながらの熱弁を振るった。そして茨城県に国際農業研修所が設けられると、別に所長がいたにもかかわらずその実質的な所長としても活躍したという。

そして昭和35年1月には、喜寿の祝いを農業および満州開拓関係者たちの手で大々的に挙げてもらい、さらに昭和40年4月には、天皇主催の皇居園遊会に農林業功績者として招待されるに至ったのであった。

翻って、満蒙開拓青少年義勇軍として年端も行かない数え年16~19歳の少年計86,530名を送り込んで中国農民を苦しめさせ、その青少年義勇軍約24,200人を死に至らしめたという客観的事実に対して加藤完治は責任を取らなければなるまい。そしてもし彼が自らその責任を負わないのならば社会がその責任を追及しなくてはならない。

しかしもはや加藤にその責任を負ってもらうことは出来ない。彼は、昭和44年3月肝臓癌によって亡くなってしまったからである。享年83歳であった。加藤完治は平然と戦後二十数年を生き続けたのである。

と。

ここで上 笙一郎が言うところの”中国農民を苦しめさせ、青少年義勇軍24,200人を死に至らしめたという客観的事実”とは一体どういうことだったのだろうか。このことについては後ほどまた調べてみたい。

続き

”「青年学校」について”のTOPへ移る。

”「青年学校」について”のTOPへ移る。

前の

”光太郎と戦争責任”のTOPに戻る

”光太郎と戦争責任”のTOPに戻る

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

高村光太郎が太田村山口の山小屋で7年間に亘って己をいわば「流謫の刑」に処していたのに対して、己の戦争責任の取り方に関してその対極にいた(上 笙一郎の表現を借りれば「己の戦争責任に平然としていた」)と思われる人物の一人に加藤完治がいる。

0.松田甚次郎と加藤完治

昭和2年、あの松田甚次郎は盛岡から新庄鳥越に戻り、賢治の「訓え」にしたがって小作人となり、「鳥越倶楽部」を発足させて農村劇『水涸れ』を上演したのだったが、その翌年の昭和3年、甚次郎はその活動を休止して茨城県友部の日本国民高等学校に入学しそこで1年間を過ごしたという。そこの校長が加藤完治である。そしてそこでの1年間は甚次郎のその後の実践に極めて大きな影響を与ている。

《2 日本国民高等学校》

<『写真集 満蒙開拓青少年義勇軍』(全国拓友協議会編、家の光協会)より)>

1.満蒙に青少年を送り出した加藤完治

もちろん、この加藤完治とはあの満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所の所長でもある。この訓練所で加藤の薫陶?を受け、加藤の訓辞で送り出された15歳~19歳の青少年は「第二の屯田兵」とか「昭和の白虎隊」と褒めそやされ、「片手に鍬、片手に銃」を合い言葉に満蒙で大地主になることを夢みて渡満したのだがその夢はあえなく破れ、彼の地で味わったのは言葉では言い表せないほどの辛酸であったようだ。

《3 満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所》

<『写真集 満蒙開拓青少年義勇軍』(全国拓友協議会編、家の光協会)より)>

上 笙一郎は『満蒙開拓青少年義勇軍』(中公新書)の中の「3 戦後の加藤完治」でおおよそ次のようなことを述べている。

加藤によって満蒙に送り出された計86,530名の青少年義勇軍の内の約24,200名(約28%)が満州の荒野や収容所で悲惨極まる最期をとげ、幸い後に帰国できた約62,300名も言語に絶する辛酸を嘗めていたときに、彼らを<鍬の戦士>の美名のもとに送り出した加藤完治は一体どうしていたのであろうか。多くの青少年をそのような運命に追いこんだことについてどれほど深く反省し、いかにその責任を取ろうとしたか。

2.加藤完治のとは

加藤完治とは如何なる人物だったのだろうか。『満蒙開拓青少年義勇軍』(上笙一郎著、中公新書)や『「賢治精神」の実践』(安藤玉治著、農文協)などによれば、

加藤完治は明治11年1月22日に東京本所の旧士族の家に生まれ、第四高等学校(旧制)時代に女性宣教師に導かれてクリスチャンになり、その頃は天皇から乞食に至るまで皆キリスト教に改宗せねばとさえ思ったほどであるという。

ところが、東大を目指しての3年間の浪人生活や、結核を患う恋人との短い結婚生活などが原因となって熱烈な天皇制的農本主義者に変わったという。キリスト教信仰を見失った加藤は夏の赤城山で大嵐にあって死にかけたことから突如生きる意欲を取り戻し、「生きるということを極めた以上は、衣食住というものがなければ生きてゆくことが出来ない。その生を徹底するためには、第一ここに衣食住というものがなければならぬ。その生産をする農業というものは尊い業務だ」と思うに至ったということらしい。

東大卒業後、帝国農会や内務省に務めて中小農の保護調査に従事したが、人生問題に悩んだ末に農民と生きる決意をし、1913年に農本主義者山崎延吉が校長をしていた愛知県立安城農林学校に赴任。1915年、デンマークの国民学校をモデルにして山形県に創設された山形県自治講習所の初代所長に推薦される。

さらに、1922年からの1年4ヶ月のヨーロッパ視察後、石黒忠篤の勧めで1926年に茨城県友部町宍戸に「日本国民高等学校」を創立し、加藤は校長となって農民子弟教育にあたった。この「日本国民高等学校」とは、校長の人格が教育の基本をなすというデンマークの国民高等学校本来の理念を追求する民営の全寮制私塾であるはずだったが、現実には筧克彦の古神道に基づく農本主義思想を鼓吹するという加藤の教育方法は、デンマークのそれとは全くちがっていたという。

そして、1931年に満州事変が起こると加藤は東宮鉄男(満州農業移民の基礎を築いた人物、張作霖爆殺事件の立案・実行者の一人とも)と共に満州農業移民計画を取り進めたという。1932年に始まった満州への成人からなる第一次武装移民等の失敗に鑑み、「純真ノ少年」は武装移民に適性があるという考えに東宮は至ったようだ。一方、加藤は国民高等学校の生徒の内で農家の二、三男の卒業後の身の立て方について思い悩んだ結果、辿り着いた結論が中国大陸への移民であった。そこで加藤は満蒙開拓青少年義勇軍の設立にかかわり、1937年に茨城県内原へ移転した日本国民高等学校に隣接して、1938年(昭和13年)満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所を開設し、翌年加藤は同訓練所の所長となった。

《2 空から見た内原訓練所》

<『写真集 満蒙開拓青少年義勇軍』(全国拓友協議会編、家の光協会)より>

そして加藤はここ内原訓練所から計86,530名の青少年義勇軍を満蒙に送り出したのだった。

《3 渡満壮行式》

<『写真集 満蒙開拓青少年義勇軍』(全国拓友協議会編、家の光協会)より>

3.加藤完治の戦争責任

上笙一郎は自著『満蒙開拓青少年義勇軍』(上笙一郎著、中公新書)で加藤完治に関しておおよそ次のようなことを語っている。

昭和20年8月15日の正午、満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所の訓練生及び職員全員は大食堂に集まって玉音放送を聴いたが、その放送が無条件降伏を告げるものだと判ると加藤完治は所長室へ戻りそのまま号泣していたという。

周りの人々はこの敗戦を受けて加藤は自決するのではなかろうかと思った。なぜなら、熱烈な天皇制農本主義者であり、大東亜戦争の遂行こそ天皇の御心に副うことであると信じて農民や訓練生たちを叱咤激励して来た加藤にすれば、天皇及び彼らに対する責任から当然自決するだろうと思うのが常識だったからだ。

しかし、加藤は自決などしなかったし、一方では戦犯として捕らえられるかもしれないという噂も飛び交ったがそれも免れた。とはいえ、戦争協力者としての公職追放処分を逃れることはできなかったし、滔々と流れ始めた民主主義の風潮の下、ジャーナリズムにより加藤は痛烈に批判・論難を浴びた。

そこで加藤はなるべく風当たりを少なくしている他に道はなく、敗戦後もなお彼を慕う幹部訓練所の訓練生60名を引きつれて福島県の荒蕪地に入植し、そこで一緒になってひっそりと鍬を振るい始めたのである。

ところが一転、昭和25年の朝鮮戦争を契機として日本はそれまでの流れを否定するような政策を採り始め、戦争協力者の公職追放も解除した。そこで加藤はそれまでの逼塞生活を取り止めて再び公に活躍するようになっていった。日本国民高等学校(実際には日本高等国民学校と名称を替えていたが)の校長に復職したり、旧満州開拓関係のあらゆる団体や組織の枢要な役職に就いたり、はたまた、様々な会合や講演に招かれて昔ながらの熱弁を振るった。そして茨城県に国際農業研修所が設けられると、別に所長がいたにもかかわらずその実質的な所長としても活躍したという。

そして昭和35年1月には、喜寿の祝いを農業および満州開拓関係者たちの手で大々的に挙げてもらい、さらに昭和40年4月には、天皇主催の皇居園遊会に農林業功績者として招待されるに至ったのであった。

翻って、満蒙開拓青少年義勇軍として年端も行かない数え年16~19歳の少年計86,530名を送り込んで中国農民を苦しめさせ、その青少年義勇軍約24,200人を死に至らしめたという客観的事実に対して加藤完治は責任を取らなければなるまい。そしてもし彼が自らその責任を負わないのならば社会がその責任を追及しなくてはならない。

しかしもはや加藤にその責任を負ってもらうことは出来ない。彼は、昭和44年3月肝臓癌によって亡くなってしまったからである。享年83歳であった。加藤完治は平然と戦後二十数年を生き続けたのである。

と。

ここで上 笙一郎が言うところの”中国農民を苦しめさせ、青少年義勇軍24,200人を死に至らしめたという客観的事実”とは一体どういうことだったのだろうか。このことについては後ほどまた調べてみたい。

続き

”「青年学校」について”のTOPへ移る。

”「青年学校」について”のTOPへ移る。前の

”光太郎と戦争責任”のTOPに戻る

”光太郎と戦争責任”のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

余談ですが、3/10の拙ブログに書きましたが加藤完治に影響を与えたキリスト者は、北陸女学校のK.A.ギブンスですが、彼女は宣教師ではないと思います。なお、加藤が四高時代に出逢った西田幾多郎、冨永徳磨についてもその影響について考えてみたいと思っています。またご教示ください。

また、K.A.ギブンスが宣教師ではないということをご教示いただき感謝いたします。

小生、賢治に関しては周りを彷徨いてばかりいるのですが、地元ゆえ賢治の真実を知りたいし、伝えたいと思っております。

ところで、あらためて確認してみると賢治は、山崎延吉の愛知農林学校の教え子であり加藤完治の弟弟子にもあたる稲垣稔と年代的には同じですね。こうした時代の農業思想のなかの賢治をきちんととらえられればと思っています。

suzukikeimoriさんの記事をゆっくり読ませていただき、勉強したいと思っています。また、ご教示をください。

きょう、古書店で見つけた『四高八十年』(1967)に、「私の歩んで来た道」という加藤完治の寄稿文が載っていました。彼の絶筆の文章で、四高卒業後の進むべき道についての悩みから「農」に向かっていく過程がつづられています。彼の全集は近隣の図書館にもないので、初見の文章でした。いずれ、なんらかの形で拙ブログに紹介しようと思っています。

地震見舞い有り難うございます。

また、加藤完治に関連していろいろとご教示有り難うございます。

今後もいろいろと教えてください。

ご返事遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。

それはどんな内容のお手紙だったのですか。

私は、宮澤賢治が最初に全国的に有名になったは松田甚次郎のお陰だと思っておりますが、その松田甚次郎が加藤完治から強い影響を受けたということを知って興味・関心を持っております。

鈴木 守

祖父は加藤完治と遠い血縁関係にあります。

その手紙の内容ですが…加藤完治の達筆すぎる文字は残念ながら私には所どころしか読めませんが、聞いた話によると日本が敗戦する(敗戦した?)ことを祖父に伝える内容らしいです。

ちなみに私の祖父と祖母は満州に居ました。

加藤完治の名前は子供の頃から知っていたのですが、どういう人なのかとか詳しいことを知りませんでした。

最近ネットで検索してイロイロ知ったようなところです。

Googleで見つけた加藤完治の若い頃(40代頃?)の横顔が私の祖父と父に似ているのでチョット笑ってしまいました。

早速のご教示大変ありがとうございました。

遠いご親戚でいらっしゃたのですね。

敗戦の報を手紙にしたためながら、加藤完治はどのような心境だったのでしょうか。少しばかり忖度してしまいました。

一方で、私は本ブログにおいて失礼なことを申し上げたかも知れないということをいま思い返しております。もし不愉快な点がございましたならばどうぞお許しください。

私は、かつて六原青年道場のあった町で生まれており、

『南の内原、北の六原』

と並び称せられた、その内原訓練所の所長だった加藤完治であったのでやや厳しい目で見ておりましたゆえ。

これからも、どうぞご指導いただきたく存じます。

鈴木 守

今晩は。ご返事遅れて済みませんでした。

しかも、加藤完治が作詩したかどうかもわかりませんでした。

ちなみに、私の持っている資料は乏しいのですが、当時〝南の内原北の六原〟と並び称された、六原青年道場で使っていた歌集「雄叫び」等にも目を通したのですが、見つかりませんでした。

なお、私は加藤寛治の方はなおさら何もわかっておりません。

鈴木 守

私が生まれて、加藤完治先生の名前を戴き、市原完治となずけてもらいました。

長年にわたり忘れていましたが、市原家のルーツを話し合っているうちに、茨城県に居る二従兄弟の市原と話しているうちに私の父のことを紹介していると、完治 どうして、加藤完治 の名前を!!ということで早速にインターネットで調べてみました。

お早うございます。

この度はご訪問いただきありがとうございます。

そうだったのですか。市原様はお父上の関係もあり、完治というお名前だったのですか。

そういえば、私の名前も戦後平和憲法が発布されたことがその所以だと父から言われていたことを、今思い出しております。

名前というものは、時代を反映するということになるのでしょうか。

鈴木 守