(巾着田の曼珠沙華 9月25日撮影)

仏教思想概要6《中国華厳》の第5回目のご紹介です。

前回は、「第2章 『華厳経』の意味と構成・主な教え」から「性起」についてみてみました。

今回は「第3章 中国華厳宗と他思想との関係」を取り上げます。

第3章 中国華厳宗と他思想との関係

1.荘子と華厳

中国の「華厳宗」は『華厳経』を基としているが、その成立には中国古代からの思想が強く影響しているといわれています。

例えば、中国辛亥革命時期の思想家章炳麟(しょうへいりん1869-1936)は、法蔵の著作と『荘子』の「斉物論(せいぶつろん)」の一章は類似しているとしています。

1.1.『荘子』「斉物論」の概要

(1)天倪

「斉物論(せいぶつろん)」では、人間が是非をあげつらうのをやめ、魂のやすらぎを求めようとするならば、議論や争いによる解決を捨て、絶対の一としての「天倪(てんげい)」にまかせなければならないとしています。

天倪とは、「天鈞(てんきん)」と同じであり、「絶対的な一」のことです。

(2)道枢

また、「斉物論」では、「道枢(どうすう)」ということを述べています。道枢とは、彼と此というような、自他がたがいに対立するものをいっさい失いつくした境地のことです。道枢は一切の対立と矛盾をこえた絶対の一に立脚して、千変万化する現象の世界に自由自在に応ずることなのです。このような万物斉同な実在の真相を観照する叡知を、自己のものとするところに、理想の世界が開けると説くのが荘子の考え方でした。

「天地は一指なり、万物は一馬なり」のことばで荘子は表わしており、これは『華厳経』の「一即多、多即一」にきわめて類似しています。

(3)すべての人間は天(=自然)の心をもつ

おのれを是とし、他を非とするのは、自己に固執するからおこる。それを超克しようとするのが『荘子』の考えです。

荘子は言う「夫れ其の成(ある)がままの心に随って之を師となせば、誰か独り且(は)た師なからんや」と。このような心は聖人のみにあるのではない。愚かなる者、凡人にもそなわっている、としているのです。これはのちの禅宗の「即心是仏」にも通じるものです。

1.2.『荘子』の華厳宗への影響例-曇遷の著書『亡是非論』

前述の「性起」でもふれましたが、華厳宗の第二祖智儼は、その著書『孔目章(くもくしょう)』にて、隋代に摂論宗を北中国に広めた学匠禅定寺曇遷(どんせん542-607)の著書『亡是非論』を全面的に引用しています。

『亡是非論』は、「斉物論」を焼き直ししたものと言われています。つまり、曇遷を通じて、『荘子』が華厳宗に大きな影響を与えたことになります。

『亡是非論』では、冒頭で次のように述べています。

「夫(そ)れ自らを是とし、彼を非とし、己を美しくし、人が悪(にく)む。物然らざることなし。もって皆然るが故に、世を挙げて紛紜(ふんうん:みだれること)として自ら正すものなし」

曇遷は自我の絶対化を悪とみなし、片方を是とし、片方を非とすることにまっこうから反対しました。しかし、自然の世界の運用においては、すべては自然の生命のまま動いてゆく、彼を非とし、己を是とする必要もないとのべています。

1.3. 『荘子』と仏教の違い

(1)根本的な相違点

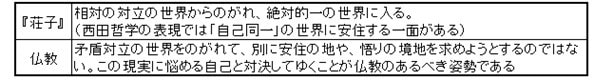

以上述べたように、『荘子』と「華厳宗」は思想的に酷似していますが、『荘子』と仏教そのものが根本的な点で相違しています。それを整理すると(下表18)のようになります。

つまり、仏教では自己の外に絶対的なものを置かないということです。これは『荘子』に限らず他思想・他宗教と仏教の根本的な違いであり、例えば、キリスト教のような絶対神は仏教では存在しないのです。

(2)事例:曇遷の『亡是非論』では

曇遷は仏教の立場で『亡是非論』において、「若し「是非」の対立の立場をあやまりとし、それをこえた「無是非」の世界が正しいものであるとするならば、それはほんとうのものではない。「是非」対立の立場を悪(にく)んだり、拒否することは、すなわち「是非」のとりこになっているのだ」と説いています。

この説は、哲学的には、相対に対立する絶対は、相対に対立するという意味において、それ自身相対の地位に落ちるのであり、真の絶対は相対に対立する絶対ではなく、相対即絶対でなければならないことを言っているのです。

この現実の対立闘争の世界がそのままほとけのいのちとなるべきだ、というのが仏教のねらいであるわけです。

1.4.性起説成立の背景

『荘子』-『亡是非論』-華厳を通ずる思想的脈絡が、のちに華厳独特の思想である「性起(しょうき)説」を成立させる背景となったと考えられます。

『華厳経』「性起品」の「仏性がわれわれ衆生のなかにも存在する」と『荘子』の「現実の凡人の中にも自然、天なる心が内在する」との考え方が融合して、中国の華厳思想が熟成されていったと考えられるわけです。

2.天台と華厳 -一乗思想の完成-

2.1一乗と三乗

(1)華厳思想の位置づけと一乗思想

多くの法門のあるなかで、華厳思想はインドの『華厳経』に立脚し、教理組織としては、空観や唯識説(詳細後述)を取入れて、それを組織化したものといえます。

華厳思想の位置づけはその大成者である法蔵が「一乗思想」を完成させたことにあるといえます。

一乗思想とは、三乗思想(*)で起った対立を止揚するために説かれた思想で、三乗の区分は一乗(一仏乗)によって融合すべきであるという思想をいいます。

*三乗思想:「声聞乗(しょうもんじょう)」、「縁覚乗(えんがくじょう)」「菩薩乗」の三つで、「声聞乗」とは直接ブッダの教えを説く声を聞き、忠実にその教えに従って解脱すること、「縁覚乗」は十二縁起を観ずることで悟りを開くことで、ともに自利のみで他利がない小乗、これにたいして「菩薩乗」は衆生の救済(他利)をしようとする理想に燃える大乗とする考え方

(2)中国における一乗思想の成立

一乗思想は、天台智顗により中国においてまず説かれます。しかし、三乗と一乗の対立のみが強く意識され、両者を融合する立場ではなかった。これに対して、法蔵が三乗の対立を止揚して、完全に絶対的な一乗思想を明確にしたのです。

天台:遮三(しゃさん)の一乗→三乗を排除して一乗を唱えた

華厳:直顕(じきけん)の一乗→三乗を包含しつつその上に一乗を主張した

華厳の一乗思想は、まさしく「無尽縁起」「法界縁起」(後述)にほかならないのです。

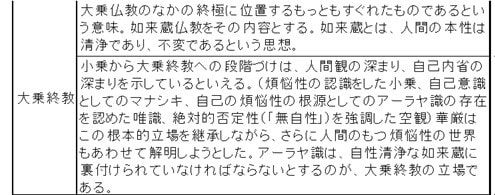

(3)相対の一乗と絶対の一乗

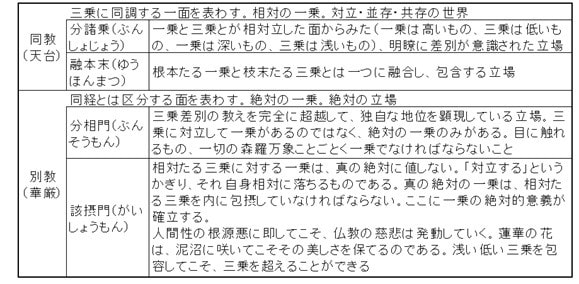

以上において、一乗思想の完成には、どうして三乗の根源としての一乗が成り立つのか、また一乗はどのようにして三乗を統一するのか、という課題が起こります。それを解決するのが「同教・別教」という考え方です。(下表19参照)

2.2.天台宗と華厳宗の違い

既述の系譜図でも示したように、中国華厳は中国天台の思想的影響も受けて成立します。華厳宗の立場でいえば、天台思想を発展させたものが華厳宗だという主張になるわけですが、一般的、広義的には両者の思想は同じとも言われており、根本的な違いはありません。

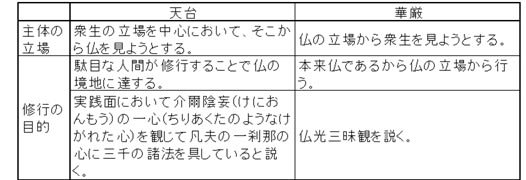

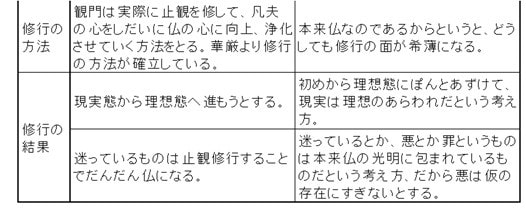

ただし、前述の一乗・三乗思想にみられるように、両者の特徴による違いをみることができます。(下表20参照)

天台は低い段階からだんだん上がっていく(段階説)であるのに対して、華厳も一応それも説くが、低い段階のものもやはり最後に振り返ってみれば大きな意味があるんだ、根本的な立場からみれば全部同じ(仏の境地である)と説いています。

3.唯識と華厳

ギリシャ哲学が「自然」の理法を明らかにしようとしたのに対して、インド的思惟をふまえた仏教では、「心」のあり方を明らかにしようとしました。自然の存在に対して、心のあり方を問題としたところに仏教の特色があります。

『華厳経』では、心はほとけも衆生もこれは同じものであり、仏教のめざすものはどこまでも心の浄化であると説いたのです。

仏教の諸学派の中で、心の問題を徹底的に究明しようとしたのは、なんといっても、唯識学派でした。人間の表面的な心の背後にある、深い暗い衝動的な自己というべき、根源的な心を問題としたのです。現代でいえば深層心理学的な解明に類似しています。

華厳はこのような仏教の諸学派における心の解明をふまえながら、みずからの宇宙的生命ともいえるような、人知の限りをつくした壮大な宇宙心を考えたのでした。

3.1.唯識説による心の解明

3.1.1.アーラヤ識とは

華厳の一心を明らかにするためには、大乗始教に位置する唯識説の心の解明を理解する必要があります。

唯識説では六識((眼(げん)・耳(に)・鼻(び)・舌(ぜつ)・身(しん)・意(い))とその背後に第七・第八の二つの識を設定します。第七末那識(まなしき、マナ識)と第八阿頼耶識(あらやしき、アーラヤ識)という深層意識がそれです。

なぜこのような深層意識を設定するにいたったかというと、それは人間の生命活動をとらえようとしたためであったのです。例えば、われわれは睡眠中においては、いわゆる「意識」は中断するが、睡眠以前の我と以後の我との間に少しの断絶も自覚しません。忘却の淵に忘去った記憶も突然としてよみがえることもあります。このようなことから、心の奥底に記憶を刻印しつつ新しい心の動きを発動して、断続しつづける意識の流れを考えないわけにはいかないのです。

つまり、唯識説での「アーラヤ識」の存在は、生命活動の意味を内包しているのです。煩悩=本能的欲求の根源もまたアーラヤ識であるわけです。さらに、アーラヤ識にはインド人固有な考え方である輪廻の思想があります。それは現在生きている人間、自己の過去の無限の生命の不断の連続の中にあり、それは未来にも存続していくというわけです。アーラヤ識には、このような現在の個人をこえた幽遠な生命体を含んでいるのです。

3.1.2.マナ識の意義-自我とは

仏教のねらいは、自我を無我にまで高めることにあるが、そのためには、「我」の本質構造を明確にしなければいけません。唯識におけるアーラヤ識やマナ識の概念はこのために生まれたといえます。

無限な時間をふまえた生命活動としてのアーラヤ識を小さな自己のものとして限定し、自己自身と考え、現在の自己の生命活動の流れを時間的に切断するとき、自我意識が生まれるといいます。

第八アーラヤ識は宇宙的生命というような無限の生命の流れという意味と、自己の生命活動という意味の二つの内容をもっています。

そこにおいて、本能的欲求を意識し、自覚し、統御するところに人間としての自我意識が生まれます。そのはたらきは第七マナ識によるものです。

マナ識は、元来はアーラヤ識に含まれていた概念で、アーラヤ識の一作用として別にとりだしてつくられたものです。このため、第七マナ識も完全なる主体的自己ではなく。いまだ煩悩性を払拭しきれていません。

それは、我痴(がち)・我見(がけん)・我愛(があい)というようなさまざまな自己愛から出発した、自我の主張から成り立っています。どこまでも煩悩性のものであるのです。

3.1.3.六識の存在意義

大脳の新皮質系のはたらきには二つあるといわれています。一つは変化する外界への適応行動(「うまく生きていっている」)のこと。もう一つは、未来に目標設定して価値を求め意欲的に「よく生きていく」ということです。

仏教には後者の意識がありません。しかし、六識(眼(げん)・耳(に)・鼻(び)・舌(ぜつ)・身(しん)・意(い))のなかの耳識によって教法を聞き、さらに意識においてそれを取入れ判断するところに、仏教の悟りへの道が開かれてくるのです。このため、意識における善悪の判断はきわめて修道上、重要であるとみなければなりません。

3.2.唯識から華厳へ

3.2.1.法蔵の教相判釈

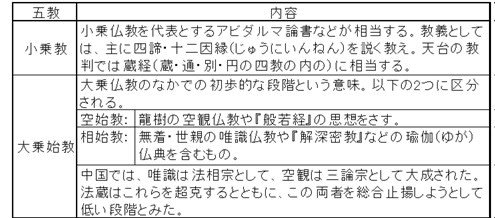

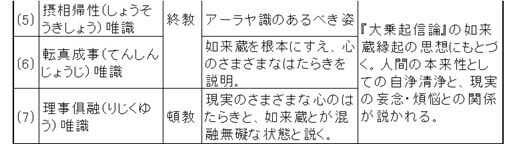

『華厳経』を最高の教えと説く華厳宗においても、それに基づく教相判釈が三祖法蔵によってなされました。それを「五教十宗」と呼びます。(下表21参照)

ここでは、唯識説は「大乗始教」に位置付けられており、以下最高の教えに位置付けられた「円教」つまり『華厳経』へと、思想の理論展開がなされています。

3.2.2.唯識説から如来蔵仏教へ

人間を動物と区分する大脳前頭葉のはたらきは、人間に創造作用を与えると同時に、自己の絶対性を主張させている。この方向を徹底させると他人の存在を認めないようにすらなるのです。しかし、同時になにかの理念をよりどころに、相手を認め、相手の存在を許そうとする。ここにおいて、さらに高次な人類の知恵であるところの「人間のあるべき相」が問題とされ、要請されてくるのです。

(1)唯識での「人間のあるべき相」

①唯識論にもとづく宗教的実践により、生命活動の本源としてのアーラヤ識を「大円鏡智(だいえんきょうち)」(清浄無垢にして、一切の煩悩や汚れから離れた仏智のこと)の知恵に改換すること

②自我性の根源としてのマナ識を「平等性智(びょうどうしょうち)」(自己と他人、さらに生きとし生けるもの一切を平等たらしめる心)に改換すること

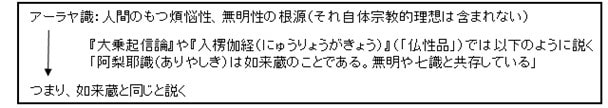

(2)唯識と如来蔵仏教

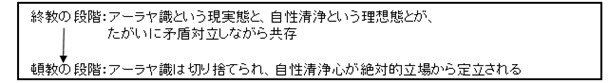

唯識で「人間のあるべき相」は、清浄無垢にして、円満なる境地でなければならない、と説くことは、人間の理性の要請であるが、これが形而上学的に組織されると、「自性清浄心」とか「真如」という概念に結実します。この理想態を本来的自己の相ととらえて、如来蔵仏教としての大乗終経の心識説が展開していくと考えられます。(下図5参照)

如来蔵という人間のあるべき姿を要請するのは、人間が醜悪であり、この醜悪の根源としてのアーラヤ識があるからである。両者は矛盾的に対立していると同時に、共存していなければならないというわけです。

真に対して妄があり、妄があるから真がなければならない。アーラヤ識という妄法があるゆえに、自性清浄という真法の存在意義が生まれてくるのです。

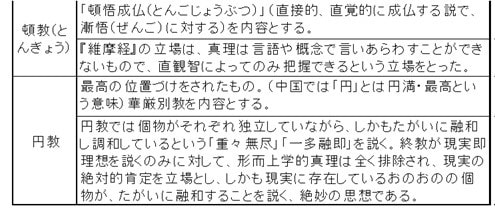

3.2.3.唯識から頓教さらに円教=華厳へ

(1)頓業の意義

如来蔵を説く大乗終教と頓教の関係は(下図6)のように表すことができます。

頓教の段階では、宇宙的生命というようなものが考えられており、人間の個我をこえたところから人間を見ようとしています。これを「真心(しんしん)」ということばで表わしますが、これを『「言説」の相を離れたところに真理が存在する』、といいます。

言説とは概念的な思惟のことで、ここでは概念的な思惟を離れた「直観」の立場を言い表そうとしているのです。それは絶対そのものを指示している。『維摩経』に説かれた「維摩一黙」(真の悟りはことばでは表現できない)がその経証(きょうしょう)とされています。

(2)円教の立場

円教つまり華厳の立場は、現象の背後に形而上学的実体を置かないことをたえまえとしており、現実の個物相互間を説こうとしたものであるが、このような華厳の立場から心識説をみると、「一心」とか「真如」というようなものは、もはや必要なくなり、ありのままの現実の心が問題とされてきます。『華厳経』(「離世間品(りせけんぼん)」)の十心(*)が円教のこころにあたります。十心は、広大な心、すぐれた心、堅固な心、汚れなき心などを表しており、これらの心は形而上学的実体ではなく、われわれの心そのものの本然の姿、あるべき姿にほかならないのです。人間の心の複雑さ千差万別にして無尽なることを表わしているのです。

*十心:大地等心(だいじとうしん)・大海(だいかい)等心・須彌山王(しゅみせんのう)等心・摩尼宝心(まにほうしん)・金剛心・堅固金剛囲山心・蓮華等心・優曇鉢華(うどんはつげ)等心・浄日等心・虚空等心

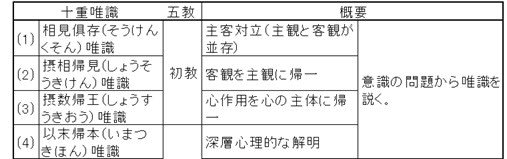

3.2.4.唯識の究極・「十重唯識」とは

以上、唯識説がどのように華厳へと展開されたかをみてきましたが、法蔵は、法相宗の慈恩(じおん)大師(632-82)の五重唯識を応用して、唯識を10種の段階で説明しています。

そのねらいは『華厳経』「三界唯心」(「3.4.三界唯心とは」参照)の思想の体系化、組織化であったのです。三界とは「生死の世界・苦悩の世界・凡人の世界」で、心の持ち方で生まれてくるものです。

心の持ち方とは、心あるべき相として清浄性でなければならない。そのために、どのようなステップを踏み、どのように深め、高めていくかの解答をあたえたもの、つまり、十重唯識とは「三界唯心」の華厳学的な解明手段、方法を説いたものなのです。(十重唯識の概要、下表22参照)

4.華厳と禅

4.1.中国仏教における禅の位置付け

(1)中国仏教における理論仏教と実践仏教

中国仏教における四大宗派は二つに大別できます。一つは、哲学的・教学的仏教である華厳・天台の二宗、いま一つは、実践的仏教である禅・浄土の二宗です。

このうち、華厳・天台の二宗は、その思想形成において、実践的要求が強くうごいたものの、成立した教学は難解な哲学的仏教におわった面が強く、エリートや僧侶や特定の知識階級に属する人(特に貴族層)には理解できても、一般大衆には手が届かないものであったのです。

(2)華厳から禅へ

上記の中国仏教界において、哲学仏教をささえた貴族層(天台:隋の煬帝、華厳:唐の則天武后)の古代国家の崩壊(特に安史の乱以降)、武人階級の出現により、彼らの欲求する新しい宗教を必要とすることになります。

そこにおいて、禅宗の教えとは、直截簡明であり、溌溂とした生命、自由な行動に満ち溢れたもので、そのモットーは「不立文字(ふりゅうもんじ、一切の既成概念にとらわれない)と「直指人心(じきしにんしん、自分の奥底に秘在する心を凝視して、本当の自分、すなわち仏心、仏性を直接端的にしっかり把握すること)、見性成仏(けんしょうじょうぶつ、自分の奥底に存在する仏心仏性になり切って、真実の人間になること)」であるというところから、新しい階級の欲求を満たすこととなったのです。

ここで、禅と華厳思想の哲学的説き方と比較するならば、両者は天と地ほど違ったものに見えるものの、むしろ禅の思想をささえるのは華厳の性起説であるといってよいぐらいであるのです。

4.2. 禅思想の背景としての華厳

(1)中国禅思想成立の背景-思想の必要性-

禅宗はもともと不立文字であるから、特定のドグマをもちません。このため、禅思想や禅行為を正当化させるためには背後に思想をもたねばならなくなったのです。

例えば、馬祖道一の場合の「日常心が道だ」によれば、日常生活そのままが禅となり、そのまま仏の道となる。別に修道坐禅の必要もなくなり(「如来清浄禅」と呼ぶ)、まさに「そのまま禅」となる。これを可能ならしめる思想の根拠を示す必要が出て来たのです。

(2)中国禅への中国華厳の影響(事例:馬祖道一の思想)

道一の思想には、華厳の無尽縁起の思想や性起思想があらわに出ています。

「この現実に生きているこの自分と、この自分の生活こそが、理であり、事であるのだ。理としてみれば、わたしたちの煩悩具足の生活にもほとけのいのちが貫いている。ほとけの光明に包まれている。また事としてみれば、「挙体全事(こたいぜんじ)」であり、あるものはこの生死(しょうじ)の世界、無明の世界以外ありようがないのである。」と。

彼は、「立処即ち真なり」という『肇論』のことばを引用し、ここに彼の思想の背景をみることができるのです。

このままがほとけのいのちの現成(げんじょう)であるという絶対肯定の禅は、中国禅のたどりついた至境を表わすものです。(=「平常心是道(びょうじょうしんぜどう)」)

この馬祖の思想は、その後の中国禅のなかに、また、日本の道元の思想に伝えられていったのです。

日本曹洞宗開祖道元の場合は、「不染汚(ふぜんな)の修証(しゅうしょう)」といい、「修証一如」といっているのも、禅思想の流れから考える必要があります。道元のいう「現成」の思想はまさに華厳の性起であるのです。

本日はここまでです。次回は「第4章 中国華厳思想の至境」を取り上げ、そして次回が最終回の予定です。