『節分の日(2月3日)から、次の日の立春(2月4日)まで』に飾るひいらぎ いわし。

豆がらの音と、ひいらぎのトゲ、いわしの匂いが鬼を追い払うと言われています。

飾る場所は、玄関や門戸へかかげ、厄払いをします。

【柊鰯(ひいらぎ)】のうんちく

柊鰯が飾られる理由は魔除けのためです。

昔から“臭いもの”や“尖ったもの”には魔除けの効果があるとして、祭事などによく用いられる風習があります。

節分の場合、魔は「鬼」、“臭いもの”は「鰯の頭」、“尖ったもの”は「柊の葉のトゲ」を指し、 柊鰯によって鬼が家の中に入ってくるのを防ぐことが出来るのです。

また、焼いたイワシの臭いで鬼を遠ざけたり、尖った柊の枝で鬼の目を指すとも言われています。

ちなみにこの風習は、平安時代に描かれた『土佐日記』や江戸時代の『浮世絵』に登場しています。

飾るのは2日間、処分はどうしましょうか。

立春になり柊鰯を外しますが、わざわざ柊鰯のために神社に行くのも面倒に感じます、かといって一応縁起物なのでそのままゴミ箱に捨てるにはいけないような。

神社が近くにあるのならば、神社に持っていくのももちろん大丈夫ですが、「半紙に包んで塩で清めて捨てる」というのが一般的なようです。

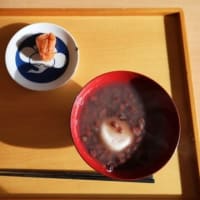

左のちまき(粽)は、「根津神社の厄除け粽」玄関口に一年中飾っています。

古くから厄難消除、無病息災を祈って災事を免れるお守り。

もちろん、飾り用なので、お餅ははいっていないのです。

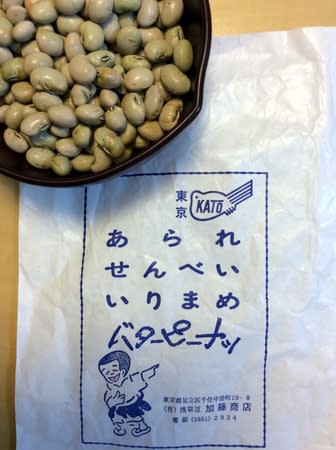

千住中居町で、おじいちゃんとおばあちゃんが手作りする「加藤煎り豆店」でお豆を買い求めます。

そして、毎月飾っている綺麗な木札、「月次花御札」、2月は「梅の花」です。

もうそろそろ、「湯島天神様」の梅がほころんできますね。

見頃は3月上旬ころ、梅見にいきましょ。