2016年8月30日、ふるさとから贈られたのは、大きな包

中にもう一つの包が

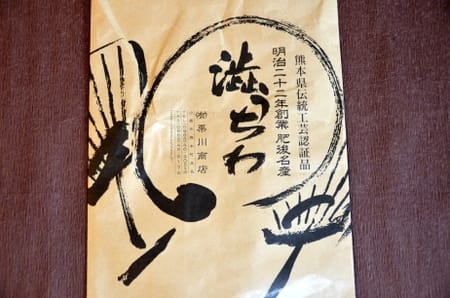

黄土の包には、絵柄が

渋うちわの文字が

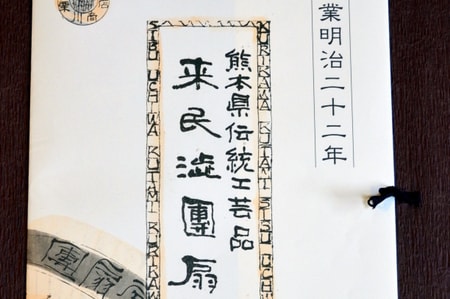

中にもう一つ、紐で閉じられた観音開きの包が

「創業明治22年 熊本伝統工芸品 来民澁團扇(くたみ しぶ うちわ)」と記されています。

紐をほどき開くと、飾り板と和紙団扇が入っています。

私の好きな逸品ですね~

この夏場、出掛けに扇子(せんす)、銭湯に団扇(うちわ)は必需品です。

こちらで有名な団扇、扇子屋さんは、日本橋にある安土桃山時代(1590年)創業の「伊場仙(いばせん)」ですね。

いただいた逸品は、熊本県の伝統工芸品として認証されている

「来民の渋うちわ」栗川商品製。

県北の山鹿市の東部に在る鹿本町来民(かもとまち くたみ)で作られ、

京都や丸亀とともに団扇の三大産地とされています。

慶長5年(1600年)、四国丸亀の旅の僧がひと宿の謝礼として

団扇の製法を伝授したのが「来民渋団扇」の始まりと云われています。

創業はおよそ380年前、肥後の国 山鹿郡は、当時より楮(こうぞ)の木(製紙の原料)の産地とし有名であり、『山鹿灯籠』を製作する堅牢なる和紙の産地であり、加えて竹林繁茂という土地柄もあり、当時の藩主 細川候が渋うちわの製造を奨励し、この地の主要産業になりました。

山鹿の地には、国指定重要文化財の「八千代座」があります。

平成2年から歌舞伎を公演している

「坂東玉三郎」や「市川海老蔵」「中村獅童」「市川猿之助」の

そうそうたる役者が公演しています。

団扇の絵柄は、そのひとり

『四代目 市川 猿之助(いちかわ えんのすけ)』の「隈取り」です。

屋号は澤瀉屋(おもだかや)。

飾り台も付いて、真竹を小割りした骨に和紙を貼り、

柿渋を塗って、優雅な色と強度を増しています。

飾り台に乗せると なんとも粋な逸品です。

原料の竹材は阿蘇外輪山(鹿本郡内)の山林に繁茂する7寸以上の真竹を使います。

紙は手漉きの和紙に生麩糊、仕上げに柿渋、ワニス、うるしの染料を使います。

渋うちわは、柿渋を塗ることにより、

和紙をコーティングする役目があり、丈夫で長持ちするうちわに仕上がります。

年をおうごとに色合いにも深みを帯びていくんでしょうね。

有りがたいものです。大事に飾り眺めます。

この地山鹿の地は、『山鹿灯籠まつり』で有名です。

8月16日の盆の送り火に、燈籠を頭にのせて踊る「千人燈籠踊り」は圧巻です。

【山鹿灯籠まつり/千人灯籠踊り/よへほ節】ビデオ。▶をクリック、音声あり。

ライトアップがブルーに変化します。3分30秒

【来民渋團扇 市川猿之助】ビデオ。 ▶をクリック

健康年齢も73まで、残りの10数年。

20数年もあっという間、残りの余生を ゆ〜ったりと過ごしましょ!

残るブログを誰かが見てもらえれば、作り甲斐もありますね。