こちらも「いかがですか」と、お声をかけていただいて「い・い・い・いりますぅ~」と、

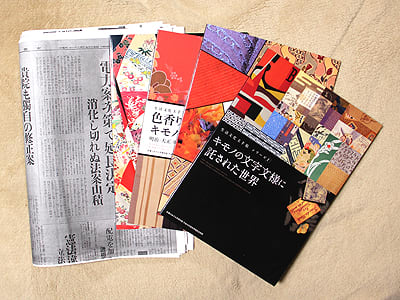

お願いして送っていただいたもの。素敵な本と、なんとむかーしの新聞のコピー。

昨日から、本を積み上げ上から順番、また戻ってこっち…と、ニマニマがとまりません。

この本は古本で探しても、なかなかありません。武庫川女子大資料館発行のもの。

着物の織りや染め、日本の手仕事など、写真がたくさん載っていて、ほんとに美しいです。

それとこちらが「新聞のコピー」…なんと昭和13年3月のもの、大阪・朝日新聞、となっています。

時代が時代ですから、活字は小さい、旧仮名遣い、漢字も旧漢字…と、

まあ読み進むのに、苦労します。

政治や経済の記事は、正直「軍」のあるころのことで、読んでもなんだか腹立たしかったり…。

なのでほかの記事を見て見ますと…

「出た出た行楽群」…日付が3月21日月曜日、前日が日曜日ですから「二日続きの休み」とあって、

あちこち行楽の人出で賑わった…という記事です。

写真は名古屋の大須のネオン街とあります。

今でもこの大きな提灯はあるのでしょうか。戦前ですからねぇ。

ハイクとか一泊旅行とか、熱田神宮参拝とか…戦争前は、今とあまり変わらなかったのですね。

そのままそれがいつまでも続かなかったことも、今や遠い昔のことになりました。

このページの右上に「展及普…」いやいや、右から読むのです「ス・フ普及展」の小さい記事。

「ス・フ」については、繊維のお話で書いていますが、「ステープル・ファイバー」の略称。

繊維としては不十分なできで、評判がわるいものでした。

それを少しずつ改良して…というわけで「日本ステープル・ファイバー協会」なるものが、

宣伝と普及のために開催したもの…です。

そうはいっても、このあと戦争に突き進んだ日本では、結局材料の調達に困り、

戦時中のス・フはやっぱり評判の悪い繊維…でした。

まぁ今日は、暗い話はこちらに置いといて・・・おもしろい現象??

このコピーには、当然「広告」も山ほど載っています。

商品名だけなら、私も知っているような老舗のものも、たくさんあります。

が、そのほとんどがドーーンと…「右から読み」。なんとも目に慣れませんから読みにくいです。

ところがこちら、懐かしい「そごう」の広告ですが、あらら読みやすい「左から読み」です。

このページの、横書きの広告は、ほとんどが「今風に左から」です。

なのに、左端の縦長広告「高島屋」と右の「松坂屋」の中の部分的な横書きは、右から読み。

これって老舗の意地かしらん…と、笑ってしまいました。

しかも「春のお更衣(ころもがえ)」…やたら「お」を付けたりして。

横書き部分はこちら。

これも時代の流れ、でしょうか。

このころから横書きは左から…の方法が考えられたのかもです。

これのメリットは「数字」。

元々縦書き文化の日本では、月日や数字を書くのも漢数字で縦書きでした。

今でも契約書などでは、縦書きで、「一」や「二」を書き加えて変えられないように、

「壱」や「弐」なんていう書き方をすることもあるようです。

いわゆるアラビア数字を使うことが増えてきた時代、横書きで右から「円001」…はナイ…。

この新聞の日付もこちら・・・よみづらーい。

松坂屋の方は、縦書き表示のみでこの書き方。これだしまだわかりやすいですね。

「高級革草履 5円80銭」…わかりにくくて、ケンメイに調べましたが…

だいたいですが、昭和15年の専門学校卒の初任給が60円、5円80銭は約6円ですから、

ダンナサマのお給料の10分の1くらいですかね。やっぱ高級ですわ。

「そごう」の広告文の中にも「3円80」とか「30才」といった数字が出てきます。

私たちは、この方がわかりやすい…というのも、物心ついた時から左読みで、

数字はアラビア…できていますから、そうなのですが、

この昭和13年当時に、お年をお召しの方には、かえって見づらかったかも?

こんなことがなんなの…と言われてもなんですが、当然文は、書き方もクラシカル。

「文章」は、時代や風潮、個人の文なら性格とか考え方が透けて見えるものです。

漢字、数字、その並び、内容…そこからいろんなものがふわりと浮きあがる、

そういう瞬間が、私は好きです。

それにしても…色柄による年代の向きがあるのですが…

たとえば「高級秩父模様絣銘仙 15.6才ー22.3才」「純毛紋織…30才ー36.7才」、

よくよく読んでみると、要するに今で書くなら「15~16才より22~23才」ということのようです。

わかりづらいというか、横書き、アラビア数字表記の初めはこんなだったってことですかね。

一瞬、15.6才って15才と何か月…かと思って、そんなに細かく指定するんかいなと誤解しました。

天下の新聞報道の広告でも、こんな試行錯誤の時代があったわけです。

今あるもの、は、そこにたどり着くまで、いろんな経緯があるのは、なんでも同じです。

着物も、いろんな変遷を経て今があるわけですから、何がどうなって、今があるのか、は、

やっぱり知ると楽しいことなのだと、私はそう思うのです。

さて、実に細かくてルーペのいる活字ですが、これまたあちこち読み拾います。

本と新聞積み上げて…ははは、また動けませーん。楽しいなぁ。

母がいつ頃書いたのか分かりませんが、

言葉の最後の方に「でせう」と書いてあった

のを思い出します。

古い時代の書き方を見るのは楽しいですね。

ほんとに難しくて、なんとか読めてもぜったい書けない…

そんな字がたくさん出てきますね。

「せう」も懐かしいです。

読むの大変ですが、内容がおもしろくて、

必死で読んでます。