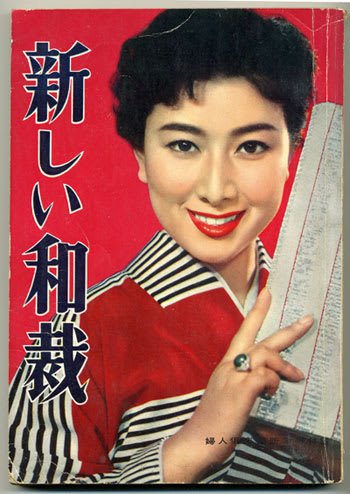

昭和32年の「婦人倶楽部・新年号」の付録です。

戦後ようやく落ち着いて、ふと気がついたら…「あらっ着物…着なくなった?」

というような時期ですね。

毎度のお話しですが、このころは、とにかく洋モノに何でも押されておりますから

追いつかなくちゃ…で、試行錯誤している時代。

この本には、こんなページがあります。

題は「ドレスのアクセサリーをこんな工合に」

つまり、洋装で使われているアクセサリーは、着物でもこんな風に使えますよ、

というより「使ってくださいよぉ、そうやって着物も着てくださいよぉ」

なんて「叫び」が聞こえてきそうな感じがします。

特に若い人のきもの離れが激しくなってきていた時期だと思います。

この最初の部分には、いかにもさりげなく、こんなことが書いてあります。

抜粋…

「最近は和服が洋装に近い活動的なものになり、

どなたでも気軽に召されるようになったのは大変うれしいことです。

従来のように豪華な刺繍や柄だけで着るのと異なり、

新しい着物は、刺繍のあしらい方も色彩感覚も単彩のものが多くなりましたので、

洋装のアクセサリーで気の利いた和装を楽しむことができましょう。

若いお譲様の、新しいきものにふさわしい

アクセサリーのつけ方を申し上げましょう。」

なんかすごーく、無理している感じですよね。

確かに、着物の柄の方もいわゆるモダンを意識したような、

そんな傾向が強まっていた時期ではあります。

トップ写真の表紙の着物も、洋服感覚ですよね。

このページのヘア・アクセサリーや髪型は、確かに今は珍しくないポニーテールや

羽飾りとかリボンとかが紹介されています。

でも、それは首から上のことで、着物には直接ふれない部分です。

その下にはこんなのが…

左の上は「ピン型」のブローチ、下は帯飾りと帯留。

着物の衿にブローチは、アイデアだと思いますが、針穴が心配ですね。

特にピン型は、けっこう太目のものがありますから。

ここに帯についての記述があります。

「洋装化された和装には幅広の帯は好まれないのではないでしょうか、

細帯の文庫姿が非常に多くなりました。

こんな時に有合わせの造花ブローチをちょっとあしらってみましょう。

なんとモダンなおしゃれではありませんか。」

細帯なんてはやりましたかねぇ。

「洋装化した和装」という言葉そのものに、違和感があります。

こういう記述は、いかにもこうだからこれで…と、引っ張っていく記述も

多いですから鵜呑みにはできませんが、とりあえず、

涙ぐましい努力をしている気持ちだけは伝わってきます。

「着物はおしとやか、着物はたおやか、着物は静か、着物は控えめ…」

そういう先入観をとっぱらって、もっと洋服っぽく楽しみましょうよ、

と、時代を変えようと一生懸命な感じが見えますね。

実際には今の時代、こんなドハデな造花などではなく…あ…ゆかたにゃいるわ…、

ともかく、ふつうのに着物を楽しまれている方では、

若くても中年でも、小さなかわいい帯飾りをしているかたや、

ブローチをつけるのではなく、それを帯留にしているかたは

たくさんいらっしゃいますね。

結局は、着物には着物にあうものがある…ということでしょうか。

羽織の紐の結び方まで載ってまして…「卍巴(まんじどもえ)」と書いてあります。

私これ、母がやっていた記憶があるんです。

たぶん母もこんな本を見ていたのかもしれません。

母がしていたのは、確か「皮のローケツ染めの羽織紐」だったと思います。

実は長さがないと、不恰好です。

不親切な説明図がついてまして…ちょっとやってみました。

紐だと裏表のわかりやすいのがないので、

折り紙を細く切ったものを代用します。表が花柄、裏が鹿の子です。

下の赤い部分が羽織の衿部分だ思ってください。

羽織を着て自分で結ぼうとしている目線です。

最初のところだけ、裏表がわかるように、右の方を裏返しています。

まず左の紐を半分に折ります。

右の紐を左の折り曲げた紐の上に乗せて、右に向けて折り、

左の紐の下を通るようにします。

そのまま紐の先を、先に曲げた左の紐のてっぺんの輪の中に通します。

先に曲げた左の紐の先を、右の紐の上に乗る位置で、

右の紐を曲げてできた輪のなかに通します。

これは紙ですので、折れ線がついてしまうのですが、

本物の羽織紐の場合は折れませんから、少しずつ緩めたり締めたりして、

真ん中に「卍」が来るように整えます。

あまり変わりませんが、正面から見るとこんな感じ。

要領がわかればすぐに締められます。

少し細い目のまるぐけの羽織紐なんかでもかわいいかもしれませんね。

さて、一生懸命工夫をしてアクセの使い方をご披露してくれていますが、

今の時代、髪にリボンや羽飾りは当たり前になりました。

でもやはり帯に造花とか、衿にピンブローチというのは、ちょっと…かな。

まぁお若い方がクリスマス・パーティーなどでなさるのはいいかもしれません。

しかし、これだけは…やめて。

真珠や陶器のものを二連かけるとモダンだとあります。

さすがに「ただし無地など洋服の感覚で着る場合に」。

いやーーー細川ガラシャは金の鎖のクルスをさげていたといいます。

いくら色無地でも、真珠の二連はないと思いますねぇ。

私は、普通のネックレスもしません。

合う合わないの前に、きものは、前のこのV字のところが美しいのです。

よけいなものをつけなくても、真っ白い半襟や、きれいな色半襟、

着物によっては伊達衿などで、十分オシャレですから。

このほかにも「イヤリング」のこともありまして、

「訪問着などフォーマルなものには、宝石がついている、たれさがるもの…」

なんか「あねご」みたいになりませんかね。

「軽快な街着は耳にピタッとつくものを」とあります。

最近はピアスをなさっておられる方も多いですから、

私もイヤリングぜったいヘン、とは思いません。

小さなゴールドやちょっとルビーなど石がはいっているものなど見ると、

かわいいなぁと思いますし、着物の色と合っていたりするとオシャレだとも思います。

でも、下がるタイプはねぇ…と思うのと、髪型をもし「和風のアップ」にして

和風のかんざしなど飾ったときは、それとの兼ね合いをよーく見てください。

なんでもそうですが、うまく使うこと、ですよね。

この時代、着物と洋装を近づけようと、一生懸命だったことがうかがわれますが、

心配せんでも、今の人は上手に取り入れてますね。あっこれって「成果」?

ヘンな取り入れ方もありますけどねーー。

今日は午後からちょっと人が来る予定でしたので、

午前中に書くつもりが「gooのメンテ」が伸びまして、

結局時間がなくなりました。

なんか中途半端ですが…これにて。

戦後ようやく落ち着いて、ふと気がついたら…「あらっ着物…着なくなった?」

というような時期ですね。

毎度のお話しですが、このころは、とにかく洋モノに何でも押されておりますから

追いつかなくちゃ…で、試行錯誤している時代。

この本には、こんなページがあります。

題は「ドレスのアクセサリーをこんな工合に」

つまり、洋装で使われているアクセサリーは、着物でもこんな風に使えますよ、

というより「使ってくださいよぉ、そうやって着物も着てくださいよぉ」

なんて「叫び」が聞こえてきそうな感じがします。

特に若い人のきもの離れが激しくなってきていた時期だと思います。

この最初の部分には、いかにもさりげなく、こんなことが書いてあります。

抜粋…

「最近は和服が洋装に近い活動的なものになり、

どなたでも気軽に召されるようになったのは大変うれしいことです。

従来のように豪華な刺繍や柄だけで着るのと異なり、

新しい着物は、刺繍のあしらい方も色彩感覚も単彩のものが多くなりましたので、

洋装のアクセサリーで気の利いた和装を楽しむことができましょう。

若いお譲様の、新しいきものにふさわしい

アクセサリーのつけ方を申し上げましょう。」

なんかすごーく、無理している感じですよね。

確かに、着物の柄の方もいわゆるモダンを意識したような、

そんな傾向が強まっていた時期ではあります。

トップ写真の表紙の着物も、洋服感覚ですよね。

このページのヘア・アクセサリーや髪型は、確かに今は珍しくないポニーテールや

羽飾りとかリボンとかが紹介されています。

でも、それは首から上のことで、着物には直接ふれない部分です。

その下にはこんなのが…

左の上は「ピン型」のブローチ、下は帯飾りと帯留。

着物の衿にブローチは、アイデアだと思いますが、針穴が心配ですね。

特にピン型は、けっこう太目のものがありますから。

ここに帯についての記述があります。

「洋装化された和装には幅広の帯は好まれないのではないでしょうか、

細帯の文庫姿が非常に多くなりました。

こんな時に有合わせの造花ブローチをちょっとあしらってみましょう。

なんとモダンなおしゃれではありませんか。」

細帯なんてはやりましたかねぇ。

「洋装化した和装」という言葉そのものに、違和感があります。

こういう記述は、いかにもこうだからこれで…と、引っ張っていく記述も

多いですから鵜呑みにはできませんが、とりあえず、

涙ぐましい努力をしている気持ちだけは伝わってきます。

「着物はおしとやか、着物はたおやか、着物は静か、着物は控えめ…」

そういう先入観をとっぱらって、もっと洋服っぽく楽しみましょうよ、

と、時代を変えようと一生懸命な感じが見えますね。

実際には今の時代、こんなドハデな造花などではなく…あ…ゆかたにゃいるわ…、

ともかく、ふつうのに着物を楽しまれている方では、

若くても中年でも、小さなかわいい帯飾りをしているかたや、

ブローチをつけるのではなく、それを帯留にしているかたは

たくさんいらっしゃいますね。

結局は、着物には着物にあうものがある…ということでしょうか。

羽織の紐の結び方まで載ってまして…「卍巴(まんじどもえ)」と書いてあります。

私これ、母がやっていた記憶があるんです。

たぶん母もこんな本を見ていたのかもしれません。

母がしていたのは、確か「皮のローケツ染めの羽織紐」だったと思います。

実は長さがないと、不恰好です。

不親切な説明図がついてまして…ちょっとやってみました。

紐だと裏表のわかりやすいのがないので、

折り紙を細く切ったものを代用します。表が花柄、裏が鹿の子です。

下の赤い部分が羽織の衿部分だ思ってください。

羽織を着て自分で結ぼうとしている目線です。

最初のところだけ、裏表がわかるように、右の方を裏返しています。

まず左の紐を半分に折ります。

右の紐を左の折り曲げた紐の上に乗せて、右に向けて折り、

左の紐の下を通るようにします。

そのまま紐の先を、先に曲げた左の紐のてっぺんの輪の中に通します。

先に曲げた左の紐の先を、右の紐の上に乗る位置で、

右の紐を曲げてできた輪のなかに通します。

これは紙ですので、折れ線がついてしまうのですが、

本物の羽織紐の場合は折れませんから、少しずつ緩めたり締めたりして、

真ん中に「卍」が来るように整えます。

あまり変わりませんが、正面から見るとこんな感じ。

要領がわかればすぐに締められます。

少し細い目のまるぐけの羽織紐なんかでもかわいいかもしれませんね。

さて、一生懸命工夫をしてアクセの使い方をご披露してくれていますが、

今の時代、髪にリボンや羽飾りは当たり前になりました。

でもやはり帯に造花とか、衿にピンブローチというのは、ちょっと…かな。

まぁお若い方がクリスマス・パーティーなどでなさるのはいいかもしれません。

しかし、これだけは…やめて。

真珠や陶器のものを二連かけるとモダンだとあります。

さすがに「ただし無地など洋服の感覚で着る場合に」。

いやーーー細川ガラシャは金の鎖のクルスをさげていたといいます。

いくら色無地でも、真珠の二連はないと思いますねぇ。

私は、普通のネックレスもしません。

合う合わないの前に、きものは、前のこのV字のところが美しいのです。

よけいなものをつけなくても、真っ白い半襟や、きれいな色半襟、

着物によっては伊達衿などで、十分オシャレですから。

このほかにも「イヤリング」のこともありまして、

「訪問着などフォーマルなものには、宝石がついている、たれさがるもの…」

なんか「あねご」みたいになりませんかね。

「軽快な街着は耳にピタッとつくものを」とあります。

最近はピアスをなさっておられる方も多いですから、

私もイヤリングぜったいヘン、とは思いません。

小さなゴールドやちょっとルビーなど石がはいっているものなど見ると、

かわいいなぁと思いますし、着物の色と合っていたりするとオシャレだとも思います。

でも、下がるタイプはねぇ…と思うのと、髪型をもし「和風のアップ」にして

和風のかんざしなど飾ったときは、それとの兼ね合いをよーく見てください。

なんでもそうですが、うまく使うこと、ですよね。

この時代、着物と洋装を近づけようと、一生懸命だったことがうかがわれますが、

心配せんでも、今の人は上手に取り入れてますね。あっこれって「成果」?

ヘンな取り入れ方もありますけどねーー。

今日は午後からちょっと人が来る予定でしたので、

午前中に書くつもりが「gooのメンテ」が伸びまして、

結局時間がなくなりました。

なんか中途半端ですが…これにて。

しかし、この記事を読んでどれくらいの人が実行したのか?となると、疑問ですね。

戦前生まれの人たちには、違和感しかなかったのではないでしょうか?

着物にネックレスやイヤリングというのは洋風水商売系の衣装と見なされていたようですし。

「従来のように豪華な刺繍や柄だけで着るのと異なり、新しい着物は、刺繍のあしらい方も色彩感覚も単彩のものが多くなりましたので、洋装のアクセサリーで気の利いた和装を楽しむことができましょう。」

って・・・・これ、着物がショボくなった瞬間を書き表したものだと感じました。

単彩着物が多くなったと他人事みたいに言ってますけど、こんなアクセサリー着用を勧める前に、昔の着物の素晴らしい色彩感覚を取り戻して磨く事を勧めて欲しかったです。

髪飾りはその当時着物を着た時に

頭に付けてもらいました。

ちょうど流行りだした頃なんですね。

若い方の振袖や浴衣の盛り上げヘアーにでさえ違和感を感じているのに、昭和30年代でこのアクセサリーの使い方は…斬新というか、無理があるというか…

指輪にちょっと石があるだけで帯にひっかかって、外してから結んでいる私には考えられません

呉服業界の苦労を垣間見た記事でした。ありがとうございました

まだ特別感がありますから

実用性というよりは、グラビアっぽい夢を描く感じが強いと

思います。

夢の描き方や描かれ方…センスというのですか、に差がある

だけで

今でもそりゃないだろうの組み合わせやメイクあると思います。

それにしても…なんだか殿方の妄想先行ような感じがしますね。

三浦友和夫人のあの方が婚約発表前にもらったブレスレット

を周囲が合わないと言う中で、振袖にかけていた写真がありました。

思い入れ…かんたんにはいかないですね。

私もそう思います。洋装の台頭を意識しすぎて

なんだか違う方向へむかって努力した…、

そんな感じです。

一生懸命いろいろ考えたのかもしれませんが、

こんなことが定着するとは思えませんもん。

ある意味「先取り」だった?でへへ。

>着物がショボくなった瞬間

ほんとにそうです。

いろんなものを揃えるほうがよかったのに。

モダンはモダンで、古典は古典で追求する…。

もったいないですねぇ。

あのころは、飾りは洋風でも、

着物には着物らしい髪型でしたよね。

今の髪型は、そのままドレスでもいいみたいに

ハデハデで、いろんなものついていて、

ラメラメで…好きになれません。

黒髪にしなさいとは言いませんが、

洋風の飾りが映える和髪であってほしいです。

私も、着物だとアクセは全部はずします。

ブレスだけはお守りなので、

目立たない細い鎖に換えますが、

指輪も「危険物」ですね。

ヒトサマのものまでひっかけることがある…。

結婚指輪以外は…と言われますよね。

何もつけなくても、十分華やかなのに…と、

いろんなものくっついた長い爪などみながら

そう思っています。

写真でも、白いレースの手袋を

いかにも洋風にして写真とっていたりしています。

個人の思い入れは、それはそれで納得していれば

すむことですが、みなさーんこーしましょー

というのは…ねぇ…ですね。