ここから次に、夷隅神社の方へ行きます。

黄色の線に沿って番号順に歩きました。

今度は、坂を下ります。

夷隅川の渓谷(御禁止川)です。

古くは、御禁止川(おとめがわ)と呼ばれていました。

大多喜城の本丸下を流れるこの川は、城主が江戸時代に魚を獲ることを禁止したので、おとめがわの名前があります。

参勤交代の折には、この川の「むらさき鯉」を、将軍家に檜のたらいに入れて、生きたまま献上したそうです。

夷隅神社への途中に、上南郭(かみなんかく)公園で十返舎一九の「房総道中記」の掲示板がありました。

大多喜、これより御宿へニ里余り、これより山ばかり。小土呂坂、一のへかかり、⋯⋯⋯

城から約30分ぐらい歩いて「夷隅神社」へやってきました。

天正18年、本多忠勝が城主として入封し、城下町を整備するにあたり、現在地の神宮寺を栗山に移し、祇園院大円寺から牛頭天王(ごずてんのう)を勧進し、牛頭天王社を奉斎したのが始まりだそうです。

歴代城主の崇敬社のひとつで、現在の建物は江戸時代の末期のものと推定されます。

毎月、5と0のつく日に朝市が午前中に行われるそうで、私の行った日は9日でした。残念です。

本殿です。

ここから次に「良玄寺」を目指します。

約15分ぐらいですか、のんびりと歩きました。

少し迷いましたが、なんとか着きました。

天正18年に、十万石の領主となった忠勝は、ここに良信寺を建立し菩提所とします。

1600年、関ヶ原合戦の翌年、忠勝は伊勢桑名に移封となり、二男の忠朝が五万石で城主となります。

1615年、忠朝は、大坂夏の陣で壮烈な戦死をして、甥にあたる政朝が後を継ぎ、寺の名を忠朝の法名をとって、現在の良玄寺に改めました。

この寺にある忠勝、忠勝夫人、忠朝の墓に行きました。

忠勝公が中央、夫人が右で、忠朝公が左です。

ここから、行徳橋のたもとにある忠勝公の銅像を見に行きました。

(私は、他の場所にあった忠勝公の像を、二度も見のがしました。苦笑。)

ここのは、想像していたより、小さかったです。

ここから、もときた道を戻り、「大屋旅館」の方へ行きます。

10分ぐらい歩きました。大屋旅館に着きました。夷隅神社のすぐ近くです。

左に見えるのが、夷隅神社の鳥居です。

大屋旅館は江戸時代から旅籠として創業。

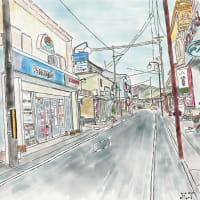

この通りを、北へ歩きました。

“「本多忠勝・忠朝」を大河ドラマに”の旗があります。

大正8年に創業した老舗の御菓子司「津知屋」にやってきました。

「最中十万石」が見えます。

少し、歩き疲れていたし、軽くお腹がすいていたので、最中をいただきに、店に入りました。

最中一つだけ、ここで食べることができるということです。

この最中は、私にとっては、今まで食べた中で一番美味しいでした。

甘かったです。

ここで、少し休憩します。

続きは次のブログで。