ここから、「旧鐙家」の方へ向かいます。

地図の黄色の線に沿って番号順に歩きました。

(今は⑤番の本間家にいます。)

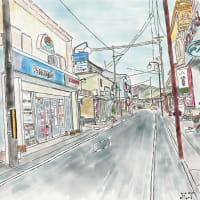

この道をまっすぐ先へ歩いて行きます。

右に見えているのは、本間家の塀です。

少し先へ歩いたところから、本間家の方に振り返ったところです。

この辺りで、奥の細道に関した説明標柱を見つけました。

玉志近江屋三郎兵衛宅跡と記されています。

芭蕉は酒田を去る前夜に、近江屋三郎兵衛宅の納涼会に招かれて、即興の句「初真桑四にや断ン輪に切ン」を詠みました。

( ”はつまくわ よつにやきらん わにきらん” 真桑はマクワウリ、初物だったそうです。とにかく、芭蕉は瓜が好物……。)

もうちょっと先だと思います。

酒田市役所?…………。

道路の向こうに見えました。

「旧鐙屋」にきたようです。

中に入ります。

案内図の、入り口から入ってすぐ右手の”店”と記されたところです。

左手の方にハッピがかかっていますね。

これを着て、記念撮影ができるようです。

米俵

ぜひ、これをかついでみてくださいと説明の人に勧められました。

(米は入ってないようです。)

肩当てにご使用くださいと、タオルが置いてあるのがこっています。

屋根の上に石がぎっしり置いてある模型です。

石置杉皮葺屋根

ここの屋根が、こうなっているとの説明です。

江戸時代の階級社会では、瓦を使うことができたのは神社・仏閣と武家だけでした。

石を置くことによって耐火性が格段に良くなったそうです。

奥の方へ入って行きました。

中の間

庭

茶の間

台所

鐙屋は酒田を代表する廻船問屋です。

江戸時代を通じて繁栄しました。

本姓を池田と言ったそうですが、慶長13年(1608年)に領主の最上義光から「鐙屋」の屋号を与えられ、その後は鐙屋惣左衛門と称するようになりました。

酒田三十六人衆として、町年寄役を務め、町政にも重要な役割を果たします。

鐙屋の繁栄ぶりは、井原西鶴の「日本永代蔵」にもでてきます。

弁財船の模型があります。

安土桃山時代から江戸時代、明治にかけて、日本での国内海運に使われた大型木造帆船です。

ちなみに、この船が北前船として使われました。

庭の方へまわります。

井戸

下屋というのでしょうか?…………。

土蔵が見えてきました。

土蔵の前で、少し休憩します。