ここで、鷹を手にとまらせた方に出会いました。

私が、おそるおそる近づくのを見て、

「大丈夫ですよ。」

「この鷹は、賢くて、優しいです。」

「アメリカ生まれなのです。」

私の肩に、鷹をとまらせてくれるとのことです。

お願いしました。

少し、ビクビクしていました。

楽しい?経験をして、次の観光ポイントの「浮見堂」へ行きます。

地図の黄色の線に沿って番号順に歩きます。

猿沢池の反対側まで歩きました。

「衣掛茶屋(きぬがけちゃや)」です。

甘味とか、蕎麦が食べれます。

その昔に、天皇の寵愛を失った采女が、世を儚んで裏の樹木に衣を掛けて、猿沢の池に身を投げたところから、この名前が⋯⋯⋯。

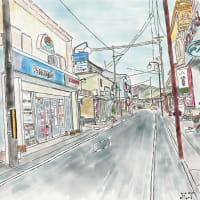

ここから石段を上がって、奈良駅前からの三条通り(春日大社参道)に入りました。

しばらく歩きました。

左側に興福寺の五重塔が見られました。

春日大社の一の鳥居のところにやってきました。

高さは約7m近くあります。

春日大社の「表参道」の玄関口になります。

一の鳥居から、二の鳥居、春日大社の本殿へ、1キロ以上に渡り、小石が敷き詰められた立派な参道が続きます。

「一の鳥居」の風景をよく見ると、「御神木」が北側の用柱のみにかけられた状態になっていることがわかるでしょう。

「猿沢池に住む龍」が、春日大社の「宝珠」を獲得しようと、一の鳥居のところで頭を北に向けて寝ているという伝承に由来していました。

「御神木」を鳥居の南側にも置いてしまうと、寝ている龍の尻尾に木があたる⋯⋯⋯⋯。

この一の鳥居の前で右に折れました。しばらく歩くと右側に「荒池」が見れました。

手前の池が「荒池」で、遠く向こうに見えるの建物は「奈良ホテル」です。

奈良はいにしえより有力な川に恵まれなかったそうです。

明治16年と、19年の2回の大干ばつに会い、この荒池が人工的に造られました。

奥に見える「奈良ホテル」は、明治42年に営業を開始した奈良の有名なホテルでした。

かっては、興福寺の塔頭である大乗院が所在した跡地の小高い丘の上にたっています。

著名人が多く宿泊します。

この荒池前から、道の反対側の脇道へ入りました。

曲がり角に建っていた大きな旅館「四季亭」。

しばらく道なりに歩くと、「浮見堂」に到着しました。

奈良公園・鷺池に浮かんでいました。

檜皮葺(ひわだぶき)で、八角形形式(六角形)のお堂です。

水面にうつる姿が美しく、水辺の憩いの場所になっていました。

池をまわりこんで、堂に行くことができる木橋にやってきました。

この橋を渡って堂までいきました。

堂の中は、椅子があって座って池の風景が楽しめるようです。

ふたたび橋を渡って、元のところに戻ってくると、

洞水門がありました。水琴窟とも言います。

手水鉢の近くの地中に作りだした空洞の中に水滴を落下させ、その際に発せられる音を反響させる仕掛けです。

私も水を手前から流し、音を楽しみました。

ここちよい音を聞きました。

この近くの、鷺池の全体を観れる場所で休憩します。