わたらせ渓谷線ののりばがあります。

一度は乗ってみたいと考えていた線ですが、今回は乗れません。

群馬県桐生市と栃木県日光市を結ぶ全長約45kmのローカル線です。

紅葉の季節には、沿線沿いに素晴らしい風景が見れます。

私は、両毛線で足利駅を目指します。

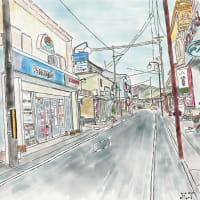

足利駅に着きました。

初めて来ました。楽しみです。

黄色の線に沿って歩きます。

まず、足利まちなか遊学館を目指しました。

観光情報や観光地図をもらうのが目的です。

約20分ぐらい歩いて、着きました。

中に入って、観光情報をもらって、

それから、織物関係の機械や資料を見せてもらいました。

この機械は、ここの職員の方が実際に動かして見せてくださいました。

機械の動く様子、組紐のようなものができていくのが素晴らしいと思いました。

足利銘仙の着物が展示してあります。

ここから次に足利学校へ行きます。

前に見えるのが、足利学校の「入徳門」です。

図に従って、番号順に見学します。

「孔子像」です。

稲荷社。

ここからすぐ先に「学校門」があります。

1668年の創建です。足利学校のシンボル。

日本で唯一、「学校」の扁額がかけられている門。

この足利学校は日本最古の学校です。

次に「裏門」の方へまわりました。

すごい木ですね。樹齢はどれほどでしょうね。

裏門にやってきました。

次は「衆寮」の方へ。

衆寮です。

学生が勉強したり生活したりしたところだそうです。

次は、「木小屋」。

「土蔵」がありました。

書籍以外で大切なものを納めていた蔵です。

ここの先の方へ行って見ました。「方丈」の裏になります。

次に「庫裡」に行って、「書院」、「方丈」のある建物の中に入ります。

庫裡です。学校の台所で食事など日常生活が行われたところとなります。

ここから建物に入りました。

上杉憲実。

足利学校の歴史が明らかになるのは、上杉憲実(室町時代)が、書籍を寄進し庠主(学長)制度を設けるなどして学校を再興した頃からだそうです。

学校がありました。

奥の方へ進むと、庭園がありました。

徳川家康は足利学校をよく保護したようです。結びつきが強かったのですね。

徳川幕府歴代将軍の位牌がありました。

方丈から見た「南庭園」です。

むこうに「孔子廟」が見えます。

方丈の部屋の風景。

外へ出ます。

外から見た方丈です。

次に「孔子廟」に行きました。

「旧遺蹟図書館」です。

最後に天然記念物の大樹です。

素晴らしいものを見せてもらったという想いです。

満足しました。

次は、「鑁阿寺(ばんなじ)」に行きます。

次のブログで。