沖教組 宮古支部の教育会館

このあとも参加者は増え、40名を超えた

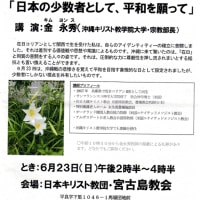

2011年6月23日(木)、慰霊の日に、宮古平和運動連絡協議会主催「自衛隊配備と『災害支援拠点』について考えるつどい」が開かれました。参加者は、この間の自衛隊配備をめぐる宮古島での動きについて、様々な面から情報共有しました。

まず話題になったのは、6月10日の小学校における自衛隊音楽会の開催でした。授業中、教育課程の時間に軍服着用の自衛隊の音楽会が開かれ、自衛隊勧誘が行われたことは全国的にも例がなく、沖縄県教職員組合でも重大な教育への介入、教育権の侵害とみなし、今後も教組全体で問題にしていくということでした。

また、地元新聞社である宮古毎日新聞社内において、自衛隊誘致を推進するような動きがあり、記者の思いとは別の所で、編集検討委員会なるものが開かれ、書かれた記事や組合活動にも圧力をかけていることが市民より告発されました。ことによっては不買運動を展開する必要があるのではないかという意見も出されていました。

本来のテーマである下地島空港については、「これまで策定されてきた利活用計画はどこに消えたのか?」という質問が出され、参加した市議会議員全員から、その場で回答がありました。下地島空港の軍事利用はこれまでにもたびたび画策されていましたが、推進派は「自衛隊配備に反対するなら代案を出せ」と前市長に迫ったため、前伊志嶺亮市長は、平和利用としての「災害支援拠点構想」を2008年に打ち出していました。

今回、東日本大震災をきっかけにして、その案を逆手にとって、北沢防衛相が自衛隊配備を宣言し、そこに米軍との防災訓練をも盛り込んできています。2プラス2は、鳩山元首相の「沖縄ビジョン2008」そのままだそうです。すでに結果ありき、をあたかも必要なことがらであるかのようにカモフラージュしています。しかし、新聞報道にあるように、それは防衛省の先走りであり、矛盾が多いものであるということを、共通に確認しました。

そこで、市民としては、そもそもの原点に戻そうという意見で一致しました。平和利用のために、大学の航空科等の誘致や宮古島本来の自然財産や人的資源によって活性化させていくことを目指そうという意見になりました。これまで何度も出てきた平和利用の案がなぜ消えていくのかを検証し、もし、平和利用できないならば、畑に戻すことをも視野にいれていこうということで一致しました。

粘り強く、けっして諦めずに取り組んでいく意思が確認できた有意義なつどいになりました。(ya)