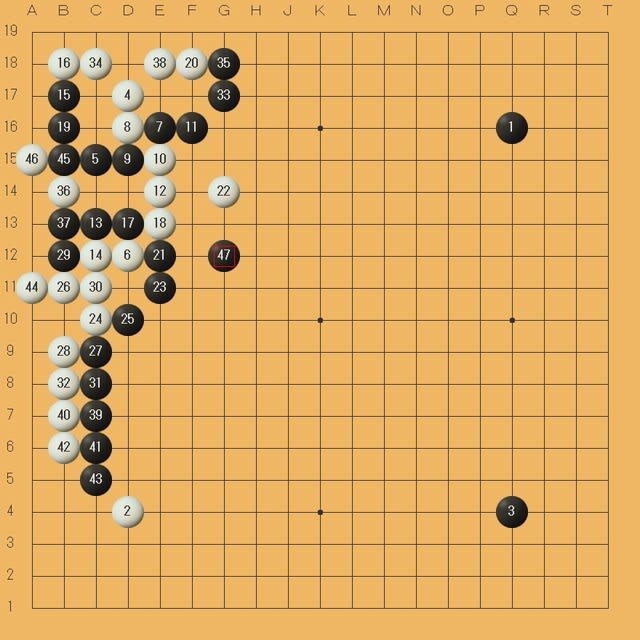

中盤は、石の強弱の判断力に加え、部分手筋や形勢判断力も問われます。これらの有無が総合的な実力を反映すると言えるでしょう。前回の続きです。手順図はこちらから。

1~4では、黒白どちらも57が急所でした。

白9はぬるく、やはり57のまがりが好点で、その後11にケイマするのが良い打ち方でした。

下辺は固めてしまいますが、ぐいぐい押していくのは仕方がありません。

黒が18と打った時が白にとってチャンスで、参考図1の手段がありました。実践は、右下を固めてしまいました。

黒22では、単に23とつなぐのが形です。

ここで、白25が非常に甘い一手で、Aと切って下辺に仕掛ける手がありました。実践は、真ん中の白をシノぐことしか考えていませんでした。

対して、黒も26では、Bからのわりつぎを決めてCにかけつぐのが良い天順でした。

28~30では、黒からはDの守り、白からはEからの切断を横目にFやGと策動するのが良かったようですが、かなりきわどい変化です。

白33と打てば黒を切断できていると考えていましたが、参考図2の黒の応手がうまく、手になっていなかったようです。

好機が訪れましたが、白35が相変わらずの頑張りすぎで、41が絶好点でした。

黒40では、一路下の41にはうのが冷静で、黒42はまずい一手。今度は一路上の52に打っていれば、全く互角でした。

更に、黒44は味消しで、56からの勝負が怖かったです。実践は、黒がだいぶ窮屈な姿に。

黒56から被せて、左上の白のシノギ方が焦点です。

やはり、形に弱点が残っていると、後から打ちづらくなってくるようです。前回の続きです。手順図はこちらから。

黒1は、右辺を備えたいところでした。実践は白が先着。

しかし、白4では8と低くはさんだ方がより厳しかったようです。

黒11、15、17ではAがちょっとした味付けの手筋で、実践より勝りました。右辺を味よく取りきっては、白が優勢です。

戦場は左上へ。白20では、Bとコスミつけて先手を取って右下の消しに向かうのも有力でした。

実践白24は頑張りすぎ。左上に弱い石があるので、戦線拡大より、軽い打ち方を目指すべきでした。30やCが有力でした。

最終手の黒37では、参考図のような進行を目指したかったところです。やはり、黒三子をしっかり取りきっておくべきでした。

左辺で競り合いが続いています。攻めと守りの切り替えは難しいですね。

今回は、実践解説をしてみようと思います。打った碁は、検討して振り返ることが大切です。

私の白番です。最近は、この三々と小目の組み合わせを試しています。

黒19は、23に抑えるのが普通です。

白20,22と切っていきましたが無理気味で、参考図1のように打って不満なしです。この後、白はAから動き出します。

参考図1↓

ここから問題手が続きます。

黒31と打ちましたが、これではAの断点の備えになっておらず、素直にAと守るのが形でした。

しかし、白32もチャンスを逃しており、すぐにAと切りたかったところで、参考図2のような進行が予想されます。

参考図2↓

実践進行です。錯覚があったのでしょうが、黒33も右辺の白一団を狙いすぎで、Bに飛んでいて十分でした。白は上下の石の処理に苦労します。

白34と黒三子をとることができては、一気に白優勢です。

しかし、白36は頑張りすぎで、単にC、あるいはDと取りきるべきでした。渡りを妨げたかったのですが、想像以上に損をしました。

私の棋風がよく表れています。私は、細かいところに目が行ってしまうので、小を捨てて大につくことを特訓しています。

接触戦の時は、序盤のようにどこに打っても一局とはいかず、一手間違うと一気に形勢を損じます。

ここまで形勢は互角。次に黒は、右辺を守る一手でしょう。

AIの推奨する手は、捨て石も視野に入れているものが多い印象です。もちろん人間が打つときは、部分の最善手だけではなく、全局的な手も検討する必要があります。前回の続きです。

さて、ここまで研究してきて疑問に思ったところがあるのですが、今回はそれを解決していきます。

黒27に割り込めるには、白34と取りに来る手に対しての対抗策がなければなりませんが、これにはあっさりと捨ててしまうのがよさそうです。

白の確定時は24目ですが、黒は左辺をポン抜いていて、上辺もツケ越しから先手で形を決めることができます。

真ん中の白もダメ詰まりなので利きも多く、コウに強い形です。

個人的には黒持ちですが、白の評価も悪いわけではないので、私はどちらも打てるワカレだと思います。

こんなに石って捨てていいんだ!と驚かされます。

この前、初めて研究の成果を対局で出せました。これからも研究していきます。前回はこちら。

黒27は目取りとダメを詰める意味があります。

かなり石が込み合っているので、未発見の有力手がまだまだありそうな気がします。

とりあえず黒は左辺を捨て石気味に動き、流れで上辺に向かいたいところで、白としては、J19のコウを横目に真ん中を逃げる展開になりそうです。

評価もほぼ互角です。戦いに自信があれば試してみたい新型です。

私は戦闘系の棋風なので、こういう難しい打ち方ばかり研究してます。

今まで発見した変化なのですが、AIの言っていることが分からない(勝率は高いのですが、石をいっぱい取られている)変化があり、それを紹介していきたいと思います。前回はこちらから。

白22に対しては、黒23の一手でしょう。

白次にB12は、D9が有力で黒がいいとのことでした。

故に白はC10の一手。ここからが難解です。

白26で37にハネるとさらに難解です。

そして、上図をご覧ください。左上の黒が全部とられています!

左辺も合わせると、白地は35目を超えていそうです。

しかし、下図の通り形勢は黒が69.6%とだいぶいいです。

冷静に考えてみると、右辺はそのまま黒の二連星ですし、左下の白がさみしく(段違いなので、B4にとんでも渡れない)、また真ん中の白4子がセメドリを回避するために不自由な動きを強制させられるなど、左上をこの形でとっただけではとらされた感があり、白優勢とは言い難いようです。

このようにAIが示す変化は、かなり石を捨てても、立派な外勢を築くものが多い気がします。

私はどちらかというと厚み派、外勢派なので、これを書いているうちに、この変化を使ってみたくなりました。

皆さんもぜひ使ってみてください!(*^▽^*)

今回から、おそらく最強と思われる白の抵抗と、黒の応手を紹介していきます。

とても難解なので、まだ結論が出ていませんが、発見した変化を徐々に載せていきます。

上図左側の変化になればわかりやすいのですが、白が中央に先着できるので、もう少しいい図がないか探してみたくなります。

次回からは、難解な変化を紹介していきます。

今回で、白22手目G15は終わりです。こう書いてしまうと、後から大事な発見が出てきてしまうのでしょうか?前回はこちらのリンクから。

最後の変化で、白24手目をC10に打った時が登場します。この手は左辺を頑張った手です。これで25に打つと、出切られて悪いです。

白26でB13は、この配石なら黒C18、白D18、黒A18で、次に27と33が見合いです。

あとはほぼ一本道で白42まで進みます。

ここで、黒43をどこに打つか悩ましいです。

下図の勝率で分かる通り、AIは図のAを推奨していますが、人間的にはBに封鎖したくなります。

勝率はほぼ変わらないので、打ちやすい手を選択して大丈夫です。

最有力候補のC7にノビた場合、白G12、黒C5、白C4、黒A12、白A11、黒B14、白B7、黒B6、白A7と、真ん中は突破されますが、左下の白に迫りつつ、左辺の白を小さく生かす狙いがあります。

G12に先着した場合は白はC7にハネるので、次に黒は手厚いG13か、普通に大場に走るのが有力です。G12に対しどちらから出切ってきても、J16のアテを決めて、形を整えれば黒戦えます。

これまで白の22手目をG16に打つのと、G15に打つのを紹介しました。

残り三通りの抵抗があるのですが、正直、全部難解すぎてわからないです。

私とAIが一緒に頑張って読んでいますが、たまに二人とも読み抜けて、それが致命傷だったり。。。

人間の知識も織り交ぜながら、これからも楽しく、頑張って研究を続けていきます。

お楽しみに!