今までに描いたはがき絵をいろは歌に沿って紹介していくシリーズも三周目に突入しております。現代仮名遣いにない「ゐ」と「ゑ」はとばします。「を」と「ん」で始まるはがき絵もないだろうということで、一周あたり四十四作品を紹介できると思っております。

三周目の第十四回目、今回は「し」、そしてそして「ゑ」をとばして「ひ」、「も」です。

『し』・・・シクラメン

シクラメンの花とつぼみを描いて「冬を楽しく 明るく生きる」と書き添えました。花もつぼみもうつむき加減で、花弁は上に反り返る用に咲きます。つぼみはうつむいたままで、きりりとねじれています。この特徴を描けば何とかシクラメンに見えるものですね。葉は地面に近い位置に広がっていて、少々描くのが厄介かなと思い、省略することにしました。

私が住む大阪あたりは冬の気温がそれほど下がらず、晴れた日も多いです。雪に閉ざされることもなく、外を歩けば垣根のサザンカやツバキ、鉢植えのシクラメン、ナンテンの赤い実などに出合うことができます。早春にはウメやスイセンなど香りの強い花が咲き、目だけでなく鼻も楽しませてくれます。この記事は三月末に書いているのですが、今はモクレンやコブシなどの木の花が咲いています。我が家のユスラウメもほぼ満開です。先日からの雨でサクラが咲き始めています。

冬の鉢花の代表ともいえるシクラメンですが、元来の花期は春で、俳句でも春の季語です。調べると種子から育てることもできるようですが、我が家では鉢植えを買って飾っています。

『ひ』・・・ピラカンサ

ピラカンサの赤い実をアップで描きました。「向寒の砌(みぎり)に朱(あか)きピラカンサ」と書き添えました。俳句ではピラカンサの花を春の季語、ピラカンサの実を秋の季語にしている歳時記もあるようですが、私が持っている歳時記には載っておらず、はっきりと季語には定まっていないのかもしれません。この句では「向寒」という時候の季語を使って季節をはっきりさせました。「向寒の候」は時候の挨拶に使われる語で、11月の立冬から12月の冬至まで、あるいは1月の小寒まで使えるということです。

センリョウやマンリョウ、ナンテン、アオキなど、赤い実をつける植物はたくさんありますが、中でもこのピラカンサは実の数が多く、びっしりと重そうに実ります。人がこの実をとって利用したり、小鳥が好んでついばんだりということを見聞きしたことがありません。鳥が食べないのだから、きっとおいしくないのだろうと想像して、まだ試していません。ひょっとすると毒があったりするのかもしれませんね。

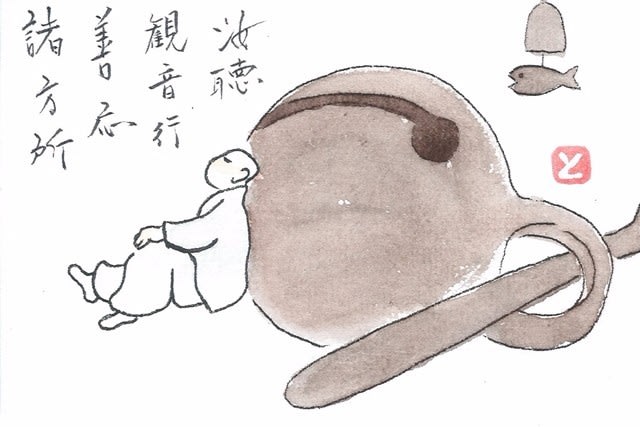

『も』・・・木魚

木魚と撥、風鐸、木魚にもたれて居眠りをする修行僧を描きました。見慣れぬ形の木魚かもしれません。韓国のお寺で見た木魚はこの形で、片手で取っ手の部分を下、叩くところを上にして立てて持ち、もう片方の手で持った撥で打ち鳴らしていました。風鐸には魚の形の錘がぶら下がっています。魚は一部の種を覗いてまぶたがなく(ないようにに見える、と言いかえておきましょう)夜も眠らない、と考えられていました。眠気は修行の妨げになるので、木魚や魚版を打ち鳴らしたり、魚の形をした風鐸の音で目を覚まそうとしたのでしょう。目を覚ますための木魚に寄りかかって居眠りをする、というのは割とある画題です。

「汝聴観音行 善応諸方所」と、観音経(妙法蓮華経 観世音菩薩普門品第二十五の中の「世尊偈」のこと)の一部を書き添えてあります。居眠りしている修行僧が聴いているのは観世音菩薩の行についての説法でしょうか。それとも心地よい風鐸の音でしょうか。