師匠の投稿記事のあとに、岡本正人様の記事がありました。何やらこれまで見えてこなかった部分が繋がった感じがいたします。当時、米軍ジープのオーバーホールの仕事をやっていたのが三菱重工の前身となる会社であったのです。

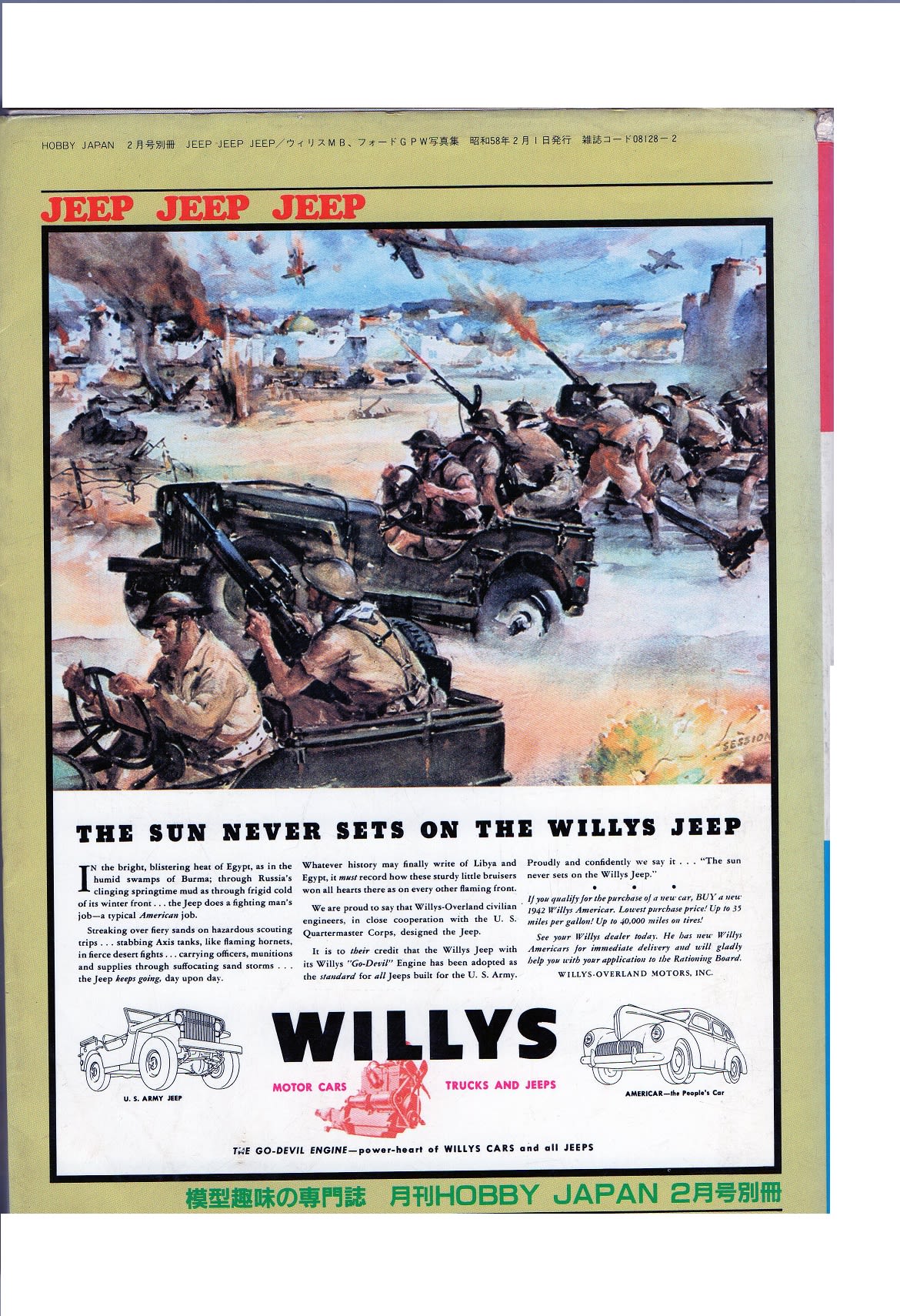

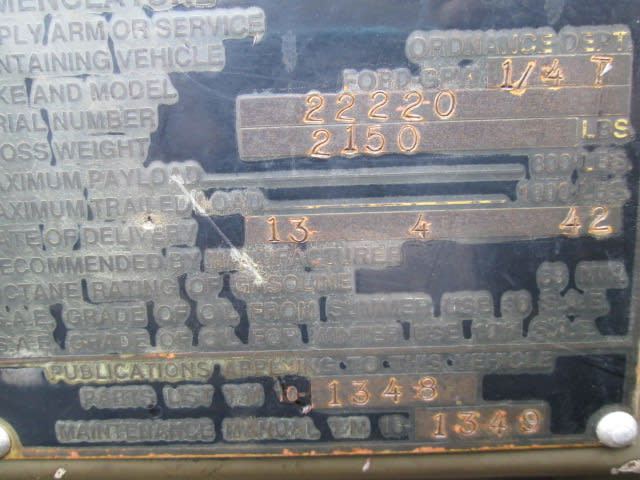

MB/GPWは第二次世界大戦終了後、太平洋の各戦場に残してあった多数の米軍破損車両とともに日本に運び込まれ、再生修理されて米軍に再供給されたり、東南アジア各国への援助物資として送り出されていった。この米軍車両の修理再生作業を行った会社の中の1社に三菱が入っていた。

この作業を通じてジープと深いかかわりあいを持った三菱は、1952年にウイリス・オーバーランド社とノックダウン契約を結んだが、この時のジープはMBの民間型であるCJ2A(CJはシビリアンジープのイニシャル)の改良型のCJ3Aと呼ばれるモデルで、朝鮮戦争のときわずか2年間製造された米軍用ジープM38とほぼ同型のジープであったCJ3Aは三菱では、J1,J2と呼ばれ自衛隊の前身である警察予備隊に納入されている。

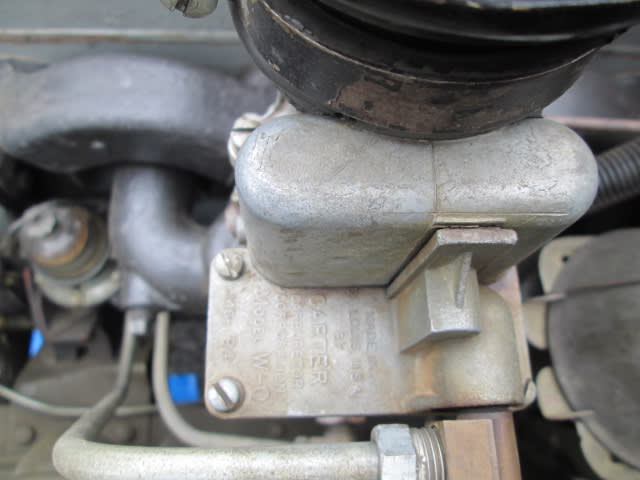

翌1953年、ウイリス社はMB以来ずっと使ってきたサイドバルブのエンジンに替えて、よりパワーのあるハリケーン・エンジンと呼ばれる吸入側をオーバーヘッドバルブとしたFヘッド式エンジンを載せたCJ3Bを登場させたが、三菱はウイリス社との間でこのジープの国産化の契約を結び、これ以降三菱の手によってジープの完全国産化が始められたのである。

CJ3Bはサイドバルブからオーバーヘッドバルブ式になった分だけボンネットが高くなり、ラジエターグリルのスリットもMB以降のモデルと同じ7本であるが、やはりジープの面構えそのものである。このラジエターグリルは、現在の三菱ジープでも全く同じで、MB以来の縦溝のプレスされたグリルは、純粋に引き継がれている。そしてJEEPの名称と共に、このグリルデザインはウイリス・オーバーランドモータース社(現在ではジープコーポレーション)の登録商標となっていて、他のメーカーの車両には使用できない。三菱は、同社とライセンス契約があるため、日本では三菱だけがJEEPの名称と独特のグリルデザインの使用ができるのである。

さて、国産化されたCJ3Bは勿論左ハンドルであったが、本家本元のアメリカ国内でのウイリス社製CJ3Bと比べて、うれしいことに三菱製CJ3Bはより軍用車らしさを残して作られている。計器類はMBのままであるし、燃料タンクのキャップも大きく、初期に作られたものはパーキングブレーキのレバーもMBと同じであった。この他にも多数の三菱独自の改良が加えられているが、特に1958年度から自衛隊に納入したJ4は、日本独特のCJ3B軍用ジープに仕上がっている。このモデルは米軍のM38を参考にしただけあって、ボンネットの高い部分を除けばボディスタイルがM38に非常に良く似ていて、アメリカ軍がこのCJ3Bに載っているハリケーンエンジンはそのままでボディデザインをまるで変更してしまったM38-A1を採用したことから、三菱CJ3B,J4は貴重な存在となっている。

その後、三菱はCJ3Bに多くのバリエーションを加えていくが、1960年にはそれまでの左ハンドルに我が国の国情に合わせて右ハンドル車を加えている。これが左ハンドルの民間向けJ3に対するJ3Rで、現在の三菱ジープの元祖となったモデルである。右ハンドルといっても簡単ではない。フロントクロスメンバーの向きを変え、ペダル類その他の操作位置や部品を殆ど新しく作り変えてある。この頃になるとJ3やJ3Rも日本のジープとして定着しているが、まだ一つ残る問題があった。燃費がそれである。一般にジープは燃費が悪いと思っている人が多いが、普通の自動車と違ってジープは悪路走破等の低速、中速での使用が主要な目的であるから、変速ギヤーのセッティング等からして普通の自動車と考え方が異なるので、比較する方が無茶というものだが、対策として考えられたのがディーゼルエンジンの搭載である。勿論ディーゼルエンジンはKE31型が1957年から乗せられてはいたが、全く新しいジープ用の4DR5型エンジンは優秀なディーゼルエンジンで、非常に好評で多くの人々に愛用され現在までに多くの改良が加えられ、完成されたエンジンとして三菱ジープに乗せられている。

一方ガソリンエンジンでは、FヘッドのハリケーンエンジンJH4型から三菱コルト・ギャランに使われていた4G52型改良の4G53型というエンジンに代わり、現在ではG52B型とG54B型が乗せられている。いずれのエンジンもオーバーヘッドカムで高速性能及び省燃費型である。こうして三菱は多くの国のジープ生産会社がCJ5系や全くジープからかけはなれたボディデザインへと移行していく中で、MBのもっていたジープの美しさの上に、時代のニーズにあわせてエンジン性能その他のドライバビリテイの改良を付け加えて今日に及んでいる。三菱ジープは今やMB直系の貴重なジープである。(岡本正人様の全文)

★三菱ジープ互助会★

代表発起人J57改@日野市

当方へのアクセスは、jeep-gojyokai@crux.ocn.ne.jp まで

MB/GPWは第二次世界大戦終了後、太平洋の各戦場に残してあった多数の米軍破損車両とともに日本に運び込まれ、再生修理されて米軍に再供給されたり、東南アジア各国への援助物資として送り出されていった。この米軍車両の修理再生作業を行った会社の中の1社に三菱が入っていた。

この作業を通じてジープと深いかかわりあいを持った三菱は、1952年にウイリス・オーバーランド社とノックダウン契約を結んだが、この時のジープはMBの民間型であるCJ2A(CJはシビリアンジープのイニシャル)の改良型のCJ3Aと呼ばれるモデルで、朝鮮戦争のときわずか2年間製造された米軍用ジープM38とほぼ同型のジープであったCJ3Aは三菱では、J1,J2と呼ばれ自衛隊の前身である警察予備隊に納入されている。

翌1953年、ウイリス社はMB以来ずっと使ってきたサイドバルブのエンジンに替えて、よりパワーのあるハリケーン・エンジンと呼ばれる吸入側をオーバーヘッドバルブとしたFヘッド式エンジンを載せたCJ3Bを登場させたが、三菱はウイリス社との間でこのジープの国産化の契約を結び、これ以降三菱の手によってジープの完全国産化が始められたのである。

CJ3Bはサイドバルブからオーバーヘッドバルブ式になった分だけボンネットが高くなり、ラジエターグリルのスリットもMB以降のモデルと同じ7本であるが、やはりジープの面構えそのものである。このラジエターグリルは、現在の三菱ジープでも全く同じで、MB以来の縦溝のプレスされたグリルは、純粋に引き継がれている。そしてJEEPの名称と共に、このグリルデザインはウイリス・オーバーランドモータース社(現在ではジープコーポレーション)の登録商標となっていて、他のメーカーの車両には使用できない。三菱は、同社とライセンス契約があるため、日本では三菱だけがJEEPの名称と独特のグリルデザインの使用ができるのである。

さて、国産化されたCJ3Bは勿論左ハンドルであったが、本家本元のアメリカ国内でのウイリス社製CJ3Bと比べて、うれしいことに三菱製CJ3Bはより軍用車らしさを残して作られている。計器類はMBのままであるし、燃料タンクのキャップも大きく、初期に作られたものはパーキングブレーキのレバーもMBと同じであった。この他にも多数の三菱独自の改良が加えられているが、特に1958年度から自衛隊に納入したJ4は、日本独特のCJ3B軍用ジープに仕上がっている。このモデルは米軍のM38を参考にしただけあって、ボンネットの高い部分を除けばボディスタイルがM38に非常に良く似ていて、アメリカ軍がこのCJ3Bに載っているハリケーンエンジンはそのままでボディデザインをまるで変更してしまったM38-A1を採用したことから、三菱CJ3B,J4は貴重な存在となっている。

その後、三菱はCJ3Bに多くのバリエーションを加えていくが、1960年にはそれまでの左ハンドルに我が国の国情に合わせて右ハンドル車を加えている。これが左ハンドルの民間向けJ3に対するJ3Rで、現在の三菱ジープの元祖となったモデルである。右ハンドルといっても簡単ではない。フロントクロスメンバーの向きを変え、ペダル類その他の操作位置や部品を殆ど新しく作り変えてある。この頃になるとJ3やJ3Rも日本のジープとして定着しているが、まだ一つ残る問題があった。燃費がそれである。一般にジープは燃費が悪いと思っている人が多いが、普通の自動車と違ってジープは悪路走破等の低速、中速での使用が主要な目的であるから、変速ギヤーのセッティング等からして普通の自動車と考え方が異なるので、比較する方が無茶というものだが、対策として考えられたのがディーゼルエンジンの搭載である。勿論ディーゼルエンジンはKE31型が1957年から乗せられてはいたが、全く新しいジープ用の4DR5型エンジンは優秀なディーゼルエンジンで、非常に好評で多くの人々に愛用され現在までに多くの改良が加えられ、完成されたエンジンとして三菱ジープに乗せられている。

一方ガソリンエンジンでは、FヘッドのハリケーンエンジンJH4型から三菱コルト・ギャランに使われていた4G52型改良の4G53型というエンジンに代わり、現在ではG52B型とG54B型が乗せられている。いずれのエンジンもオーバーヘッドカムで高速性能及び省燃費型である。こうして三菱は多くの国のジープ生産会社がCJ5系や全くジープからかけはなれたボディデザインへと移行していく中で、MBのもっていたジープの美しさの上に、時代のニーズにあわせてエンジン性能その他のドライバビリテイの改良を付け加えて今日に及んでいる。三菱ジープは今やMB直系の貴重なジープである。(岡本正人様の全文)

★三菱ジープ互助会★

代表発起人J57改@日野市

当方へのアクセスは、jeep-gojyokai@crux.ocn.ne.jp まで