旧東海道五十三次を歩く平成20年(2008年)1月26日~平成24年(2012年)11月27日

東海道は5街道の内でも江戸時代を通し幕末まで日本の幹線道路であった。各地の大名とともに庶民も利用し、幕末にあっては坂本竜馬や勝海舟も何度も通っており、何よりその土地や景観を実感するのは自分の足で歩くことであると考えていた。実際に徒歩で歩くことにより、かつての面影とその名残と現況、広重の描写の名残を体感することができるかが目的であった。江戸時代の1日の歩行距離は通常、男40km、女30km程度であった。江戸日本橋から京都三条大橋迄、約500kmを順調に歩くと13日から16日程であったようである。

日本橋の中央にある起点の道路元標

三田の海舟と西郷の江戸無血開城会談の地跡

品川宿

玉川

鶴見

生麦事件跡碑

保土ヶ谷本陣跡

平塚宿

大磯宿本陣跡

小田原大山への道標

小田原から箱根へ

箱根峠への登り

畑宿一里塚(江戸から23番目)

芦ノ湖への下り

杉並木

箱根関跡

芦ノ湖から富士

日本橋から箱根峠までは日帰りで1日約20kmで5回に分けて約100km歩いた。

三嶋大社

三嶋大社

沼津藩領域を示す杭

JR沼津駅

三島神社ラカンマキ

原宿:隠元禅師誕生の地碑

原:広重53次画付近

富士川と富士山

秋葉神社常夜灯

蒲原宿

由比宿:広重美術館

秋葉神社常夜灯

薩埵峠から駿河湾と富士山

薩埵峠

興津清見寺

追分道標:是より志三づ道(清水への案内)

清水、草薙一里塚(日本橋から43里)

府中宿:駿府城

駿府城躄・堀

駿府城址

徳川家康像

駿府城大手門付近の考察場跡

安倍川橋

安倍川

安倍川橋

丸子宿

丸子宿

宇津ノ谷明治のトンネル

宇津谷

岡部宿

岡部・横内橋

藤枝 水守須賀神社のクスノキ

藤枝宿:勝草橋

秋葉神社常夜燈

藤枝・松並木

嶋田

大井川橋

大井川

金谷石畳道

諏訪原城址:武田信玄が築き勝頼が再築、広大な遺構が現存

諏訪原城址遺構

諏訪原城址遺構

佐夜:久延寺

佐夜の茶畑

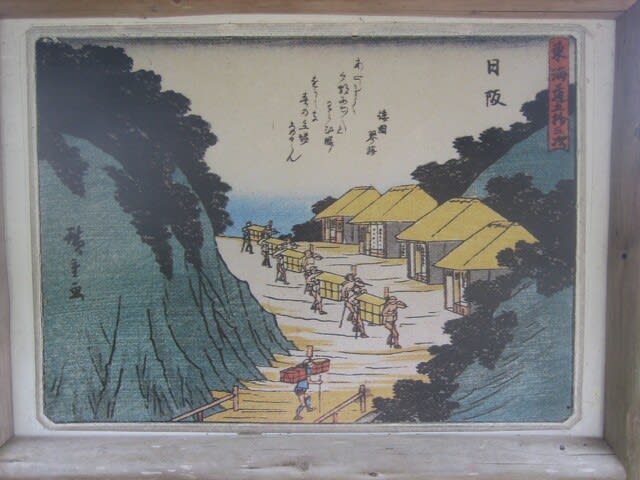

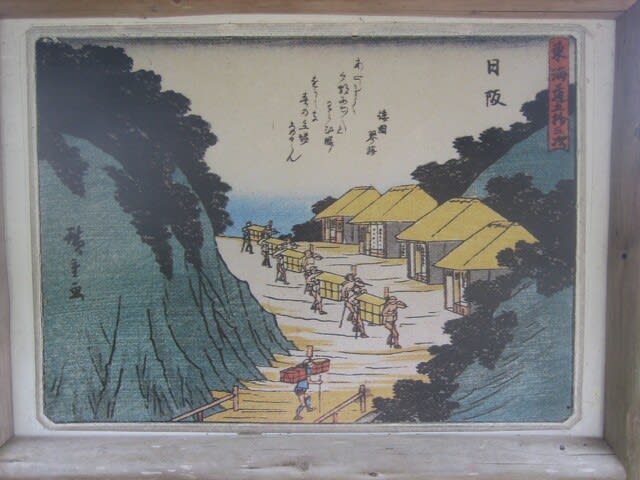

日坂:広重画

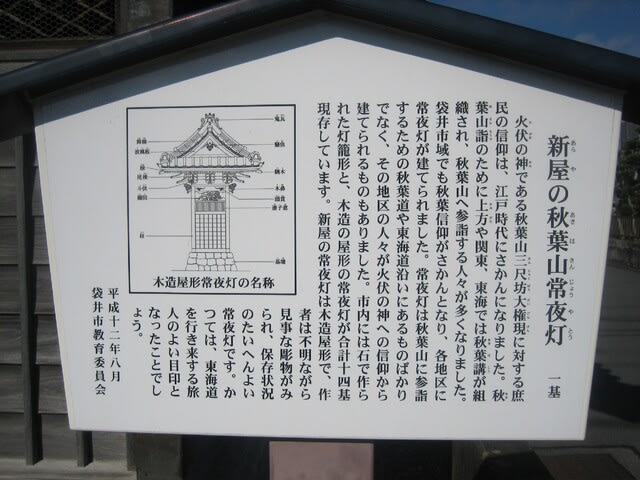

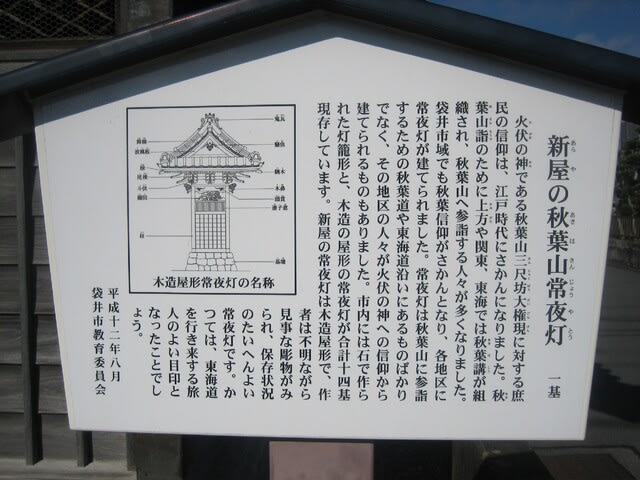

秋葉常夜

日坂宿

掛川城

掛川城

掛川城から市街地

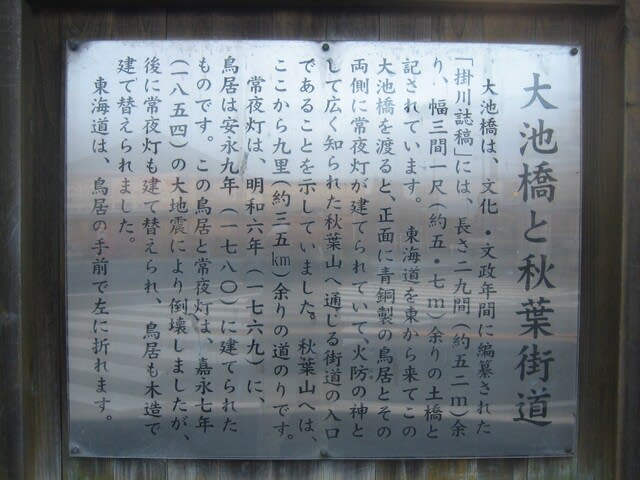

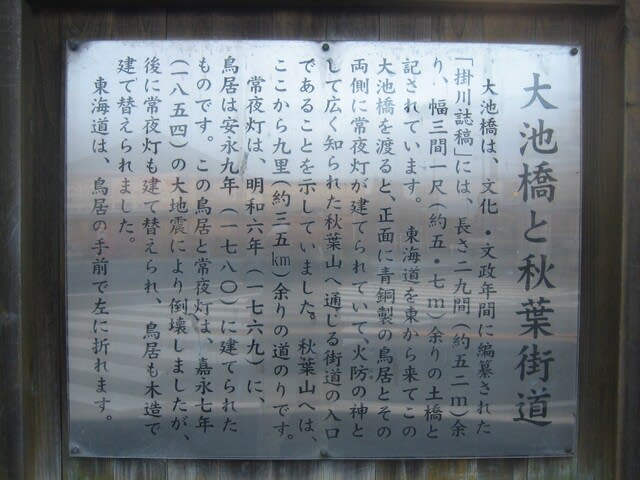

掛川大池橋:

岡津松並木

袋井松並木

袋井:日本橋と三条大橋の中間地点

西島:須賀神社大楠

見付宿(旧見付小学校):磐田市

旧見付小から磐田市街

磐田市街

天竜橋跡:明治9年木橋が開通、昭和8年に現行の橋ができた

天竜川渡船場跡

天竜川橋1号線

天竜川

天竜川

金原明善生家道の反対側に記念館がある

浜松宿が近くなる

JR浜松付近

浜松市街を通過

浜松城

舞阪松並木

舞阪

舞阪脇本陣

舞阪

浜名湖

弁天島

弁天島

新居宿:関所跡

新居宿

新居松並木

白須賀

白須賀潮見坂

白須賀宿

二川宿

二川宿

吉田宿:豊川

吉田:豊橋

下地の家並

下地瓜郷遺跡:奈良の唐古、東静岡の登呂と共に全国三大低湿地遺跡

御油の家並

御油松並木

赤坂宿

赤坂宿:旅籠(大橋屋)

本宿

宝蔵寺

本宿:宝蔵寺

藤川宿

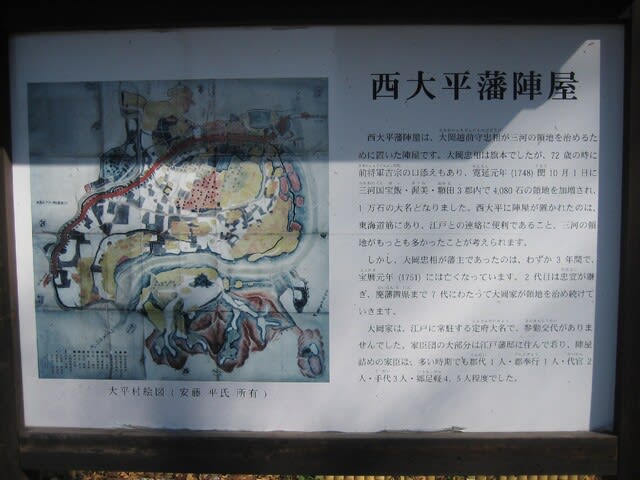

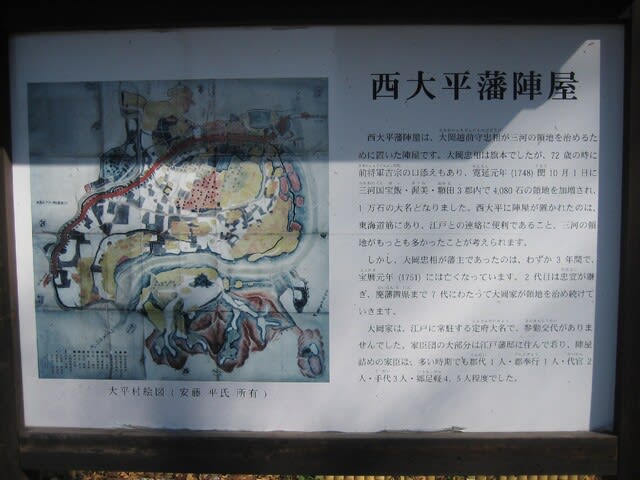

大岡越前守陣屋跡(江戸町奉行が大西藩主として陣屋を置いた)

大岡越前守陣屋跡

岡崎大平一里塚

岡崎城下二十七曲が碑

矢作橋

矢作川

地鯉鮒(ちりふ)宿本陣跡

乗連寺

乗連寺

笠寺観音

笠寺観音多宝塔

宮宿

宮宿:海上七里桑名までの渡しがあった

宮宿

熱田神宮参道

熱田神宮

熱田神宮の森

新尾頭の道標(南へは宮・熱田、西へ行けば佐屋の案内)

佐屋街道の道標・説明板

長良橋より名古屋市街を臨む

神守の宿場跡の標柱

佐屋街道・日光橋

佐屋宿

埋田の追分「左さやみち 右つしま天王みち」の道標

箱根峠から先は1泊2日か2拍3日で、宿泊地点は沼津、清水、藤枝、掛川、高塚(浜松)、岡崎、桑名、四日市、水口(みなくち)、大津の10地点で、途中の乗継には新幹線、東海道線、名鉄、近鉄、関西本線を活用した。

平成21年(2009年)9月から平成22年(2010年)12月20日に箱根峠から宮まで285km歩き、その後2年程過ぎてしまった。

平成24年10月14日から再開した。熱田神宮の宮から桑名まで江戸時代は海上七里の渡しが主流であったが、陸路では佐屋街道が一般的で木曽川・揖斐川を渡り桑名に至るルートをたどることになる。

旧東海道は日本橋から京都三条大橋までは概ね国道1号線及びこれに沿う経路を取り、およそ500kmであるが、現実には旧道を確実にたどるのは容易ではない。参考に利用した資料は神奈川東海道ルネッサンス推進協議会の宿場マップ、箱根峠から鈴鹿峠までは社団法人中部建設協会発行の東海道散策マップ22冊の絵図、鈴鹿峠から京都三条大橋までは他の地図資料を基に歩いた。途中旧跡に立ち寄るなどしばしば脇道に入ることもあり多く歩いていると推定される。

日程的に一番骨が折れたのは、三重県の亀山宿から鈴鹿峠を越え滋賀県甲賀市水口宿まで途中宿泊地点がなく、羽生を5:10の始発で東京発6:50、名古屋発9:03、亀山に10:04の最短で到着し、それから34kmを歩いた時は暗くなってしまい、ヘッドランプで地図を確認しながら水口の宿に着いたのは18:30で万歩計の記録は50,914歩であった。また、1日の歩数の最大は翌日の、水口から大津までの37.7km、朝6:30から歩き始め石部宿・草津宿を経由し琵琶湖にかかる「瀬田の唐橋」を渡り夕方5:15大津の予約したホテルに到着したときは61,311歩であった。

大津から三条大橋まではおよそ13km 程で逢坂の関跡、蝉丸神社分社、高速下を通過し、京都市に入る。山科を過ぎ途中天智天皇陵に立ち寄り蹴上交差点、東山三条を経て10:20に三条大橋に到着した。一気に歩き通したわけではないのでこれといった感動もなく、これで終わったなという感じであった。

橋のたもとの「船はしや」でみやげに五色豆を買い、鴨川沿いに四条まで散策し、烏丸四条、東本願寺を通過し京都駅に到着し帰路に着いた。

全工程を振り返ってみると、旧東海道における最大の難所は箱根峠越え(846m)でかつては大変であったと思われ、それに比べると鈴鹿峠は(357m)である。旧街道の原型が残されているのは「箱根旧街道石畳」で、また箱根旧街道杉並木の景観もすばらしかった。

東海道で最大の絶景は薩埵峠で、眼下の駿河湾から富士山を望む景観はまさに絶景と言える。東海道で最も長い距離を有するには静岡県で(およそ210km)、東海道を歩いていると当初富士山は西方に眺め原・吉原(富士市)で南正面、そして次第に東に遠ざかっていく富士の景観は徒歩ならではと思われる。

街道沿いの石造りの秋葉常夜燈や一里塚跡の碑は、歩く人にとって道標として役割を果たしている。街道沿いの松並木も各地に残っており、減少していると思うが各地の自治体が大切にしているようである。

宿場町によっては、家毎に通りに目につくように江戸時代の屋号を表札のように墨書きした大きな板に掲げているのが各地にみられた。

街道沿いに古い神社や寺は比較的よく残っており、地図と対比しながら通過の指標として大きなよりどころとなり、トイレも利用できる場合もあった。コンビニは意外に少なく街中以外は利用人口が少ないためと思われる。

街道の名物の安倍川橋のたもとの安倍川もちはまあまあであったが、なんといっても桑名の「焼き蛤」と蛤づくしの料理は美味・絶品であった。残念であったのは「由比」を通過する際駿河湾で捕れる日本一とされる「さくらえび」のてんぷらを食べずに通過してしまったことである。

宿場町としての景観が最も良く残されているのは関宿で「関宿重要伝統的建造物群保存地区」として歴史的景観の保存に努めており、1.8kmの町並みは旧東海道随一といえる。

途中立ち寄った城・城跡は、諏訪原城跡、浜松城、駿府城址、掛川城、丸亀城跡で、岡崎城は旧道をたどるのに集中しているうちに残念ながら通過してしまった。

1号線は河口近くを通過するため、新富士川橋、新大井川橋、天竜川橋、木曽川(尾張大橋)、長良川・揖斐川(伊勢大橋)等の大橋梁900m~1500m程もあり、歩道部分を歩いたが遠望も利き爽快感があり気持ちいいが、さすがに誰も歩いている人がいなかった。

京都まであと十数キロの大津で明日は雨の予報であったので、歩くのを取りやめ1日ずらし、もう一泊することにした。大津は好立地にあり、この日は坂本まで行き、日吉大社に参詣し、ケーブルで比叡山延暦寺、下って名勝庭園の旧竹林院、琵琶湖からの疎水、日本三銘鐘の三井寺ではこの梵鐘をつくことができたのは良き想い出である。琵琶湖の景観、紫式部ゆかりの石山寺を巡り、さすが街道を歩くよりこの寄道の方が有意義であった。特に宿願の延暦寺・根本中堂は感銘深いものがあった。

延暦寺には佐野市ゆかりの慈覚大師円仁によってひらかれた横川があるが、時間の都合で割愛した。天台宗の慈覚(じかく)大師円仁が838年(承和5)遣唐使により唐に渡り、847年10月に帰着するまでの在唐九か年の記録で、揚州、海州、登州を経て、840年に都長安に達した。その記録『入唐求法巡礼記』は精細で忠実であり史料価値が高い。玄奘三蔵の『大東西域記』、マルコポーロの『東方見聞録』と共に世界の三大紀行文とされている。

旧東海道を歩くのに出かけた回数は12回で、総日数は23日であった。2日目或いは3日目は、帰宅の都合上、歩くのは午前中で午後は帰路に着いた日も多かった。旧道をたどるのに注力したため、残念ながら常時安藤広重の53次の描写の比較は困難であったが、景観としてその名残が数か所であったように思われる。

東海道は5街道の内でも江戸時代を通し幕末まで日本の幹線道路であった。各地の大名とともに庶民も利用し、幕末にあっては坂本竜馬や勝海舟も何度も通っており、何よりその土地や景観を実感するのは自分の足で歩くことであると考えていた。実際に徒歩で歩くことにより、かつての面影とその名残と現況、広重の描写の名残を体感することができるかが目的であった。江戸時代の1日の歩行距離は通常、男40km、女30km程度であった。江戸日本橋から京都三条大橋迄、約500kmを順調に歩くと13日から16日程であったようである。

日本橋の中央にある起点の道路元標

三田の海舟と西郷の江戸無血開城会談の地跡

品川宿

玉川

鶴見

生麦事件跡碑

保土ヶ谷本陣跡

平塚宿

大磯宿本陣跡

小田原大山への道標

小田原から箱根へ

箱根峠への登り

畑宿一里塚(江戸から23番目)

芦ノ湖への下り

杉並木

箱根関跡

芦ノ湖から富士

日本橋から箱根峠までは日帰りで1日約20kmで5回に分けて約100km歩いた。

三嶋大社

三嶋大社

沼津藩領域を示す杭

JR沼津駅

三島神社ラカンマキ

原宿:隠元禅師誕生の地碑

原:広重53次画付近

富士川と富士山

秋葉神社常夜灯

蒲原宿

由比宿:広重美術館

秋葉神社常夜灯

薩埵峠から駿河湾と富士山

薩埵峠

興津清見寺

追分道標:是より志三づ道(清水への案内)

清水、草薙一里塚(日本橋から43里)

府中宿:駿府城

駿府城躄・堀

駿府城址

徳川家康像

駿府城大手門付近の考察場跡

安倍川橋

安倍川

安倍川橋

丸子宿

丸子宿

宇津ノ谷明治のトンネル

宇津谷

岡部宿

岡部・横内橋

藤枝 水守須賀神社のクスノキ

藤枝宿:勝草橋

秋葉神社常夜燈

藤枝・松並木

嶋田

大井川橋

大井川

金谷石畳道

諏訪原城址:武田信玄が築き勝頼が再築、広大な遺構が現存

諏訪原城址遺構

諏訪原城址遺構

佐夜:久延寺

佐夜の茶畑

日坂:広重画

秋葉常夜

日坂宿

掛川城

掛川城

掛川城から市街地

掛川大池橋:

岡津松並木

袋井松並木

袋井:日本橋と三条大橋の中間地点

西島:須賀神社大楠

見付宿(旧見付小学校):磐田市

旧見付小から磐田市街

磐田市街

天竜橋跡:明治9年木橋が開通、昭和8年に現行の橋ができた

天竜川渡船場跡

天竜川橋1号線

天竜川

天竜川

金原明善生家道の反対側に記念館がある

浜松宿が近くなる

JR浜松付近

浜松市街を通過

浜松城

舞阪松並木

舞阪

舞阪脇本陣

舞阪

浜名湖

弁天島

弁天島

新居宿:関所跡

新居宿

新居松並木

白須賀

白須賀潮見坂

白須賀宿

二川宿

二川宿

吉田宿:豊川

吉田:豊橋

下地の家並

下地瓜郷遺跡:奈良の唐古、東静岡の登呂と共に全国三大低湿地遺跡

御油の家並

御油松並木

赤坂宿

赤坂宿:旅籠(大橋屋)

本宿

宝蔵寺

本宿:宝蔵寺

藤川宿

大岡越前守陣屋跡(江戸町奉行が大西藩主として陣屋を置いた)

大岡越前守陣屋跡

岡崎大平一里塚

岡崎城下二十七曲が碑

矢作橋

矢作川

地鯉鮒(ちりふ)宿本陣跡

乗連寺

乗連寺

笠寺観音

笠寺観音多宝塔

宮宿

宮宿:海上七里桑名までの渡しがあった

宮宿

熱田神宮参道

熱田神宮

熱田神宮の森

新尾頭の道標(南へは宮・熱田、西へ行けば佐屋の案内)

佐屋街道の道標・説明板

長良橋より名古屋市街を臨む

神守の宿場跡の標柱

佐屋街道・日光橋

佐屋宿

埋田の追分「左さやみち 右つしま天王みち」の道標

箱根峠から先は1泊2日か2拍3日で、宿泊地点は沼津、清水、藤枝、掛川、高塚(浜松)、岡崎、桑名、四日市、水口(みなくち)、大津の10地点で、途中の乗継には新幹線、東海道線、名鉄、近鉄、関西本線を活用した。

平成21年(2009年)9月から平成22年(2010年)12月20日に箱根峠から宮まで285km歩き、その後2年程過ぎてしまった。

平成24年10月14日から再開した。熱田神宮の宮から桑名まで江戸時代は海上七里の渡しが主流であったが、陸路では佐屋街道が一般的で木曽川・揖斐川を渡り桑名に至るルートをたどることになる。

旧東海道は日本橋から京都三条大橋までは概ね国道1号線及びこれに沿う経路を取り、およそ500kmであるが、現実には旧道を確実にたどるのは容易ではない。参考に利用した資料は神奈川東海道ルネッサンス推進協議会の宿場マップ、箱根峠から鈴鹿峠までは社団法人中部建設協会発行の東海道散策マップ22冊の絵図、鈴鹿峠から京都三条大橋までは他の地図資料を基に歩いた。途中旧跡に立ち寄るなどしばしば脇道に入ることもあり多く歩いていると推定される。

日程的に一番骨が折れたのは、三重県の亀山宿から鈴鹿峠を越え滋賀県甲賀市水口宿まで途中宿泊地点がなく、羽生を5:10の始発で東京発6:50、名古屋発9:03、亀山に10:04の最短で到着し、それから34kmを歩いた時は暗くなってしまい、ヘッドランプで地図を確認しながら水口の宿に着いたのは18:30で万歩計の記録は50,914歩であった。また、1日の歩数の最大は翌日の、水口から大津までの37.7km、朝6:30から歩き始め石部宿・草津宿を経由し琵琶湖にかかる「瀬田の唐橋」を渡り夕方5:15大津の予約したホテルに到着したときは61,311歩であった。

大津から三条大橋まではおよそ13km 程で逢坂の関跡、蝉丸神社分社、高速下を通過し、京都市に入る。山科を過ぎ途中天智天皇陵に立ち寄り蹴上交差点、東山三条を経て10:20に三条大橋に到着した。一気に歩き通したわけではないのでこれといった感動もなく、これで終わったなという感じであった。

橋のたもとの「船はしや」でみやげに五色豆を買い、鴨川沿いに四条まで散策し、烏丸四条、東本願寺を通過し京都駅に到着し帰路に着いた。

全工程を振り返ってみると、旧東海道における最大の難所は箱根峠越え(846m)でかつては大変であったと思われ、それに比べると鈴鹿峠は(357m)である。旧街道の原型が残されているのは「箱根旧街道石畳」で、また箱根旧街道杉並木の景観もすばらしかった。

東海道で最大の絶景は薩埵峠で、眼下の駿河湾から富士山を望む景観はまさに絶景と言える。東海道で最も長い距離を有するには静岡県で(およそ210km)、東海道を歩いていると当初富士山は西方に眺め原・吉原(富士市)で南正面、そして次第に東に遠ざかっていく富士の景観は徒歩ならではと思われる。

街道沿いの石造りの秋葉常夜燈や一里塚跡の碑は、歩く人にとって道標として役割を果たしている。街道沿いの松並木も各地に残っており、減少していると思うが各地の自治体が大切にしているようである。

宿場町によっては、家毎に通りに目につくように江戸時代の屋号を表札のように墨書きした大きな板に掲げているのが各地にみられた。

街道沿いに古い神社や寺は比較的よく残っており、地図と対比しながら通過の指標として大きなよりどころとなり、トイレも利用できる場合もあった。コンビニは意外に少なく街中以外は利用人口が少ないためと思われる。

街道の名物の安倍川橋のたもとの安倍川もちはまあまあであったが、なんといっても桑名の「焼き蛤」と蛤づくしの料理は美味・絶品であった。残念であったのは「由比」を通過する際駿河湾で捕れる日本一とされる「さくらえび」のてんぷらを食べずに通過してしまったことである。

宿場町としての景観が最も良く残されているのは関宿で「関宿重要伝統的建造物群保存地区」として歴史的景観の保存に努めており、1.8kmの町並みは旧東海道随一といえる。

途中立ち寄った城・城跡は、諏訪原城跡、浜松城、駿府城址、掛川城、丸亀城跡で、岡崎城は旧道をたどるのに集中しているうちに残念ながら通過してしまった。

1号線は河口近くを通過するため、新富士川橋、新大井川橋、天竜川橋、木曽川(尾張大橋)、長良川・揖斐川(伊勢大橋)等の大橋梁900m~1500m程もあり、歩道部分を歩いたが遠望も利き爽快感があり気持ちいいが、さすがに誰も歩いている人がいなかった。

京都まであと十数キロの大津で明日は雨の予報であったので、歩くのを取りやめ1日ずらし、もう一泊することにした。大津は好立地にあり、この日は坂本まで行き、日吉大社に参詣し、ケーブルで比叡山延暦寺、下って名勝庭園の旧竹林院、琵琶湖からの疎水、日本三銘鐘の三井寺ではこの梵鐘をつくことができたのは良き想い出である。琵琶湖の景観、紫式部ゆかりの石山寺を巡り、さすが街道を歩くよりこの寄道の方が有意義であった。特に宿願の延暦寺・根本中堂は感銘深いものがあった。

延暦寺には佐野市ゆかりの慈覚大師円仁によってひらかれた横川があるが、時間の都合で割愛した。天台宗の慈覚(じかく)大師円仁が838年(承和5)遣唐使により唐に渡り、847年10月に帰着するまでの在唐九か年の記録で、揚州、海州、登州を経て、840年に都長安に達した。その記録『入唐求法巡礼記』は精細で忠実であり史料価値が高い。玄奘三蔵の『大東西域記』、マルコポーロの『東方見聞録』と共に世界の三大紀行文とされている。

旧東海道を歩くのに出かけた回数は12回で、総日数は23日であった。2日目或いは3日目は、帰宅の都合上、歩くのは午前中で午後は帰路に着いた日も多かった。旧道をたどるのに注力したため、残念ながら常時安藤広重の53次の描写の比較は困難であったが、景観としてその名残が数か所であったように思われる。