五条坂を東山五条の駒札までやってきました。

さあ、ここからは京の超観光スポット「清水寺」と向かいます。

この立札の建っている辺りを中心にして、西は大和大路通まで、東は坂を登って清水坂に至るまでのなだらかな坂道を五条坂という。

近年、道路の整備拡張に伴い、昔の姿は失ったが、この辺りは、清水坂と共に清水焼の陶工の家が多く、上品で風雅な清水焼が造り出された所である。

清水焼は、室町時代中頃に始まるといわれ、寛永年間(1624~1644)に野々村清兵衛(仁清)が出てその名声を高めた。その後、青木木来、高橋道八、尾形周平、清水六兵衛、清風与平、真清水蔵六、三浦竹泉など多くの名工が輩出し、製法と意匠の研究が進められ、西陣織、京友禅と並ぶ京都の代表的伝統産業となった。その独自の芸術性は海外でも高く評価され、輸出商品としても好評を博している。毎年八月七日から十日まで開催される陶器まつりには多くの人が訪れる。

京都市

道標をみてみましょう。

中央の石柱は『左 六原祇園東大谷・すぐ 清水大津道・右 大谷鳥辺野』と示されているそうです。

何気に猪目模様(?)のおみくじが置かれていますね。

五条坂に別れを告げて(?)、茶碗坂へ向かいます。

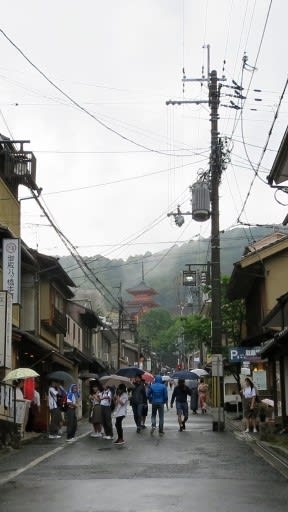

朝からの雨もあってか、いまのところ人出はちらほら。ここで清水焼の急須を探したんですが........なかなかでした。

さて、清水寺の三重塔が見えてきました。

茶わん坂由来

清水一帯に開窯を見るに至ったのは伝へによると聖武天皇(734-743)の頃、僧行基によって清閑寺村茶碗坂で製陶されたのが初めてといわれている。

あるいは慶長年間(徳川家光の頃)茶碗屋久兵衛が、五条坂一円で金・赤・青を彩色した陶器を作り、これに清水焼の名を冠したのが始まりと言われている。その由緒ある名を頂き茶わん坂と名付けた。

茶わん坂繁栄会

■京都だお 1日め

朝の寺町

京都 冠者殿社

京都 先斗町

京都五条 白雲大明神

京都五条 若宮八幡宮

五条坂から茶わん坂

音羽山 清水寺

清水坂から石塀小路をぬける

祇園さん(八坂神社)

やさしい雨の祇園町

新京極 錦天満宮

新京極 de キツネだお!

京極かねよ de 鰻だお!

■京都だお 2日め

朝の寺町 2日め

京都御所

イノダっていうコーヒー屋

錦市場商店街

■京都だお 3日め

たらたら坂から烏丸御池

京都タワーだお!

そして、京都駅

N700で帰ろう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます