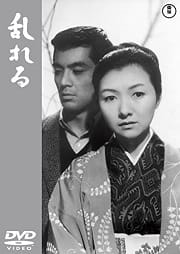

(1966/クロード・ルルーシュ製作・監督・共同脚本/アヌーク・エーメ、ジャン=ルイ・トランティニャン、ピエール・バルー、ヴァレリー・ラグランジェ/104分)

何十年か前、初めてこれをTVの(多分)字幕スーパーで観た私は、噂通りの薄っぺらいドラマとまどろっこしい展開にプチッと電源を切ったもんです。先日NHK-BSで放送された時も、どうせまたすぐに削除してしまうだろうと(DVDではなく)HDDに録画しました。

時間の空いた静かな早朝、期待も無しに見始めたわけですが、コレがなんと、まどろっこしさが全然気にならなくて、緩急の配分もイイ具合に出来ていて面白く観ることが出来ました。

この映画の主人公達を完全にオーヴァーエイジしてしまい、疑似も含めてそれなりの経験を積んだからでしょうか、ルルーシュ映像の行間を埋めることが自分なりに出来て、特に終盤のジャン・ルイとアンヌの揺れ動く心情が面白かったです。

今更ですが、米国アカデミー賞及びゴールデン・グローブ賞の外国語映画賞、カンヌ国際映画祭のパルム・ドールを獲った作品であります。時にルルーシュ、弱冠29歳。

アンヌ(エーメ)は映画のスクリプト・ガール。ジャン・ルイ(トランティニャン)はプロ・レ-サー。アンヌには娘がおり、ジャンにも男の子がいる。

アンヌ(エーメ)は映画のスクリプト・ガール。ジャン・ルイ(トランティニャン)はプロ・レ-サー。アンヌには娘がおり、ジャンにも男の子がいる。

子供たちをパリから遠く離れたドービルの寄宿学校に入れている二人は、休日に子供に会いに行って偶然に知り合う。いつも電車でパリまで帰るアンヌが列車に乗り遅れ、同じ時間に車で帰ろうとしたジャンに乗せてもらったのがきっかけだ。

つまりボーイ・ミーツ・ガールですな。

大人のこういう話には不倫がついてまわるが、この映画はそういう設定にはなっていない。

パリまでの車中の二人の会話でアンヌの身の上が語られ、映画のスタントマンをしていた彼女の夫は撮影中の事故で死んでしまっていたからだ。アンヌは未亡人だった。そして、ジャン・ルイも実は独り身。

アンヌがシングルであることを知ったジャンは、子供の面会を一緒にすることで彼女にアプローチ。次の面会日を4人で一緒に過ごしたりするうちに、アンヌも徐々にジャンに惹かれていく。

モンテカルロでのレースで優勝したジャンに『おめでとう。愛してる。』の電報を出すアンヌ。電報を受け取ったジャンは、矢も盾もたまらずパーティー会場を後にしてパリに向かうのだった・・・。

ルルーシュといえば映像に注目!ということですが、音の使い方もキチンと考えられておりました。

モンテカルロラリーのシーンに、アンヌの仕事中の映像やパリの街中を歩いている映像が流れるが、音はあくまでもラリーの方のモノを流している。また、ラリーが終盤になってアンヌの方が主になっていくシーンでは、ジャンの映像が流れても音はアンヌ側のモノを使っている。

今ではTVドラマでも使ってますが、特にこういうムードが大事な作品では必要な手法ですな。

▼(ネタバレ注意)

パリのアンヌのアパルトマンに着くまでのジャンの逡巡がモノローグで語られるのが後半のハイライトの一つ。例の♪シャバダバダ ♪シャバダバダ というのは、実はジャンのアンヌに対する萌え心を表現したものだったんですねぇ。

しかし、パリにはアンヌは居なかった。アンヌは子供たちの所に行っていた。モンテカルロからパリ、そしてドービルへ向かうジャン。映画の冒頭にも出てくるノルマンディーの美しい浜辺の風景の中、アンヌと二人の子供を見つける。子供たちを学校に戻した後、大人の二人はついに結ばれることになるのだが。

ベッドの大写しのアンヌの顔をこの映画のスチール写真としてよく見かけるが、実はこのシーンは最後ではない。ようやく結ばれた二人なのに、アンヌには前夫の思い出が強烈でジャンにのめり込めない。ベッドの中ですきま風を感じた二人は、言葉少なにホテルを出ていき、アンヌは列車でパリへ帰ると言う。

列車の時間を調べ、駅まで送っていくジャン。

それぞれ車中の人となるが、どちらもつい今日一日を振り返ってしまう。子供たちと別れた後で二人してホテルのレストランに行ったこと。ウェイターへの追加注文にジャンが『部屋は空いてる?』と聞いてしまったこと。

一人になるとやはりアンヌが諦めきれない。車でパリに先に着いたジャンは・・・(という結末であります)。

▲(解除)

画面がカラーの部分とモノクロの部分があり、最初は現在がモノクロで過去がカラーかと思っていたが、途中から違ってきておりわけが分からなくなった。だからどうこうと言うわけではないのだが、ちょっと調べてみた。

ルルーシュは『当時はお金が無く、全編をカラーで撮るわけにもいかず、屋内はモノクロ、屋外をカラーで撮った。』と言っていたらしい。しかし、見直すとこの通りではない部分もある。察するに、個々のシーンに合うフィルムを使ったというだけで、屋内外云々は記者の質問が面倒だからそういう風に答えたのだろう。

それにしても、アヌーク・エーメという女(ひと)はいかにもパリジェンヌという雰囲気が満載ですな。初々しかった「モンパルナスの灯」から8年目の作品であります。今回は、モノクロ部分よりはカラーの彼女の方が美しいと思いましたな。

昔はバカにしていたクロード・ルルーシュ。ミュンヘン・オリンピックを描いたドキュメンタリー「時よとまれ、君は美しい/ミュンヘンの17日(1973)」だけが面白いと思ってましたが、こうなってくるとやはりオリンピックのドキュメンタリー「白い恋人たち/グルノーブルの13日(1968)」が是非とも観たくなりました。

書き忘れるところでした。ルルーシュは当然撮影にもクレジットされております。一人四役ですな。

尚、アカデミー賞では脚本賞も受賞、主演女優賞と監督賞にもノミネートされたようです。

おっと、これも書き忘れてました。音楽はフランシス・レイです。(誰でも知っとるっちゅ~に)

又、アヌーク・エーメとピエール・バルーはこの映画の後結婚したらしいですが、その後別れた模様です。

何十年か前、初めてこれをTVの(多分)字幕スーパーで観た私は、噂通りの薄っぺらいドラマとまどろっこしい展開にプチッと電源を切ったもんです。先日NHK-BSで放送された時も、どうせまたすぐに削除してしまうだろうと(DVDではなく)HDDに録画しました。

時間の空いた静かな早朝、期待も無しに見始めたわけですが、コレがなんと、まどろっこしさが全然気にならなくて、緩急の配分もイイ具合に出来ていて面白く観ることが出来ました。

この映画の主人公達を完全にオーヴァーエイジしてしまい、疑似も含めてそれなりの経験を積んだからでしょうか、ルルーシュ映像の行間を埋めることが自分なりに出来て、特に終盤のジャン・ルイとアンヌの揺れ動く心情が面白かったです。

今更ですが、米国アカデミー賞及びゴールデン・グローブ賞の外国語映画賞、カンヌ国際映画祭のパルム・ドールを獲った作品であります。時にルルーシュ、弱冠29歳。

アンヌ(エーメ)は映画のスクリプト・ガール。ジャン・ルイ(トランティニャン)はプロ・レ-サー。アンヌには娘がおり、ジャンにも男の子がいる。

アンヌ(エーメ)は映画のスクリプト・ガール。ジャン・ルイ(トランティニャン)はプロ・レ-サー。アンヌには娘がおり、ジャンにも男の子がいる。子供たちをパリから遠く離れたドービルの寄宿学校に入れている二人は、休日に子供に会いに行って偶然に知り合う。いつも電車でパリまで帰るアンヌが列車に乗り遅れ、同じ時間に車で帰ろうとしたジャンに乗せてもらったのがきっかけだ。

つまりボーイ・ミーツ・ガールですな。

大人のこういう話には不倫がついてまわるが、この映画はそういう設定にはなっていない。

パリまでの車中の二人の会話でアンヌの身の上が語られ、映画のスタントマンをしていた彼女の夫は撮影中の事故で死んでしまっていたからだ。アンヌは未亡人だった。そして、ジャン・ルイも実は独り身。

アンヌがシングルであることを知ったジャンは、子供の面会を一緒にすることで彼女にアプローチ。次の面会日を4人で一緒に過ごしたりするうちに、アンヌも徐々にジャンに惹かれていく。

モンテカルロでのレースで優勝したジャンに『おめでとう。愛してる。』の電報を出すアンヌ。電報を受け取ったジャンは、矢も盾もたまらずパーティー会場を後にしてパリに向かうのだった・・・。

ルルーシュといえば映像に注目!ということですが、音の使い方もキチンと考えられておりました。

モンテカルロラリーのシーンに、アンヌの仕事中の映像やパリの街中を歩いている映像が流れるが、音はあくまでもラリーの方のモノを流している。また、ラリーが終盤になってアンヌの方が主になっていくシーンでは、ジャンの映像が流れても音はアンヌ側のモノを使っている。

今ではTVドラマでも使ってますが、特にこういうムードが大事な作品では必要な手法ですな。

▼(ネタバレ注意)

パリのアンヌのアパルトマンに着くまでのジャンの逡巡がモノローグで語られるのが後半のハイライトの一つ。例の♪シャバダバダ ♪シャバダバダ というのは、実はジャンのアンヌに対する萌え心を表現したものだったんですねぇ。

しかし、パリにはアンヌは居なかった。アンヌは子供たちの所に行っていた。モンテカルロからパリ、そしてドービルへ向かうジャン。映画の冒頭にも出てくるノルマンディーの美しい浜辺の風景の中、アンヌと二人の子供を見つける。子供たちを学校に戻した後、大人の二人はついに結ばれることになるのだが。

ベッドの大写しのアンヌの顔をこの映画のスチール写真としてよく見かけるが、実はこのシーンは最後ではない。ようやく結ばれた二人なのに、アンヌには前夫の思い出が強烈でジャンにのめり込めない。ベッドの中ですきま風を感じた二人は、言葉少なにホテルを出ていき、アンヌは列車でパリへ帰ると言う。

列車の時間を調べ、駅まで送っていくジャン。

それぞれ車中の人となるが、どちらもつい今日一日を振り返ってしまう。子供たちと別れた後で二人してホテルのレストランに行ったこと。ウェイターへの追加注文にジャンが『部屋は空いてる?』と聞いてしまったこと。

一人になるとやはりアンヌが諦めきれない。車でパリに先に着いたジャンは・・・(という結末であります)。

▲(解除)

画面がカラーの部分とモノクロの部分があり、最初は現在がモノクロで過去がカラーかと思っていたが、途中から違ってきておりわけが分からなくなった。だからどうこうと言うわけではないのだが、ちょっと調べてみた。

ルルーシュは『当時はお金が無く、全編をカラーで撮るわけにもいかず、屋内はモノクロ、屋外をカラーで撮った。』と言っていたらしい。しかし、見直すとこの通りではない部分もある。察するに、個々のシーンに合うフィルムを使ったというだけで、屋内外云々は記者の質問が面倒だからそういう風に答えたのだろう。

それにしても、アヌーク・エーメという女(ひと)はいかにもパリジェンヌという雰囲気が満載ですな。初々しかった「モンパルナスの灯」から8年目の作品であります。今回は、モノクロ部分よりはカラーの彼女の方が美しいと思いましたな。

昔はバカにしていたクロード・ルルーシュ。ミュンヘン・オリンピックを描いたドキュメンタリー「時よとまれ、君は美しい/ミュンヘンの17日(1973)」だけが面白いと思ってましたが、こうなってくるとやはりオリンピックのドキュメンタリー「白い恋人たち/グルノーブルの13日(1968)」が是非とも観たくなりました。

書き忘れるところでした。ルルーシュは当然撮影にもクレジットされております。一人四役ですな。

尚、アカデミー賞では脚本賞も受賞、主演女優賞と監督賞にもノミネートされたようです。

おっと、これも書き忘れてました。音楽はフランシス・レイです。(誰でも知っとるっちゅ~に)

又、アヌーク・エーメとピエール・バルーはこの映画の後結婚したらしいですが、その後別れた模様です。

・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

モノクロとカラーの使い分けに意味があったのかなぁ…と疑問に思っていたのですが、そういういきさつがあったんですね…。でもこれが面白い効果を生んでいたように思えます。

TB&コメントありがとうございます。

>女はいかれた男に惚れる

なるほど、それがラストシーンに結びつくわけですか。

フランス映画らしくおしゃれな雰囲気の作品でしたね。ラブロマ作品としてはまぁまぁ楽しめたかな、くらいの印象だったのですが、あの最後の一捻りに完全にノックアウトされてしまいました。完全に不意打ちでしたね(笑)。

ラストの一捻り。

締めくくりの内容がどうであれ、何かがないと終わらない映画ではありましたね。

ムードを損なわない、という意味ではベストに近いのかも知れません。

高校時代に名画座のようなところで、「パリのめぐり逢い」と2本立てで上映された時に見ました。

毀誉褒貶いろいろある作品ですが、私は大好きなんですよ。もう出だしの映像から、完全にツボ。アヌーク・エーメは、これで「アンニュイ」ないい女の代名詞になりましたね。

毀誉褒貶の毀と貶については、特にヌーヴェル・ヴァーグ関係の映画人や、ヌ・ヴ方面と親しいフランスの批評家たちから、滅茶苦茶たたかれた作品でしたね。日本の批評家の中でも荻昌弘さんなんかは、まるで評価してなかったように記憶してます。

陳腐に見えるストーリーなのに不思議な雰囲気で最後まで行っちゃう作品なんですよね。初見当時、トランティニアンの良さ(役者としての)がさっぱり判りませんでしたが私も年を重ねてた時点でコックンと納得。映画を観るにも「時」がありますね。ホント、ホント、↑の方のコメントにあるように荻昌弘氏はTVではっきり「こんな映画」と発言してましたっけ。(笑)

年齢によって、タイミングによって評価の揺れ動く作品は今までにも幾つかありましたが、この映画ほどその差が大きいモノは初めてでした。

勿論、つまらなくなるよりは断然イイ。

「パリのめぐり逢い」はモンタンとキャンディス・バーゲンでしたっけ。二人が屋外(だったかな)でシャワーを浴びている写真を覚えています。

高校生でこの2本立ては、私なら何日も妄想の世界に迷い込みそうです。(笑)

gooは禁ワードが設定されているようで(例:自殺)TBをハジくことがたまにあるようです。今回はなんでしょう?「破産」かな?

先月の貴女の記事もしっかり読んだのですが、当時は・・・でしたので、勿論コメントは出来ません。ハハッ、変なこと書かなくってよかった。

>自分の“恋物語”の時期とオーバーラップして・・・

ここ、非常に気になりました。

フェリーニを絶賛していた荻さんは記憶にありますが・・・。

フランスはボサノヴァをとても上手に受け入れた国でこの映画のフランシス・レイやピエール・バルーなど、完全に自分のものにしていますね。

印象に残るのは、ホテルのレストランで、急に部屋をとることになった時、ウエイターを呼ぶ時の男のさりげない声。大人になったら、いつか真似してやろうと思っていたのですが、残念ながら機会がありませんでした。

暑くなるこれから、一服の清涼剤ですよね。

>残念ながら機会がありませんでした。

おやっ、過去形でイイんですか?