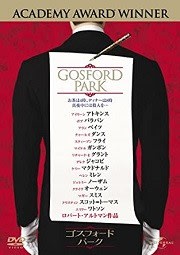

(1949/キャロル・リード監督/ジョセフ・コットン、アリダ・ヴァリ、オーソン・ウェルズ、トレヴァー・ハワード、バーナード・リー、エルンスト・ドイッチュ、ジークフリート・ブロイアー、エリッヒ・ポント、パウル・ヘルビガー/105分)

第二次世界大戦中、ナチスドイツに併合されていたオーストリアは、戦後しばらくは米・英・露・仏の4カ国が駐留、分割統治していた。首都ウィーンも同様で、その中心部はそれぞれの精鋭部隊が合同で監視していた。そんなウィーンに、アメリカの三流作家ホリー・マーティンス(コットン)が、大学時代の親友ハリー・ライム(ウェルズ)を訪ねて来る所からこの映画は始まる。

第二次世界大戦中、ナチスドイツに併合されていたオーストリアは、戦後しばらくは米・英・露・仏の4カ国が駐留、分割統治していた。首都ウィーンも同様で、その中心部はそれぞれの精鋭部隊が合同で監視していた。そんなウィーンに、アメリカの三流作家ホリー・マーティンス(コットン)が、大学時代の親友ハリー・ライム(ウェルズ)を訪ねて来る所からこの映画は始まる。

金欠病のホリーは、羽振りの良さそうなハリーに仕事を紹介して貰おうとやって来たのだが、アパートを訪ねると管理人から、ハリーが昨晩交通事故で亡くなったと聞かされる。急いで墓地に向かうと、丁度棺の埋葬が始まるところだった。遠くからその様子をみていた英軍のキャロウェイ少佐(ハワード)には早く国へ戻れと言われるが、ハリーを悪党呼ばわりするので、折しもGHQの要人から文化講演の依頼を受けた事もあり、数日滞在することにした。ハリーの汚名を晴らそうというのである。

埋葬に立ち会っていたハリーの友人と名乗るクルツ男爵(ドイッチュ)に事情を聞くと、クルツと、同じくハリーの友人のルーマニア人ポペスク(ブロイアー)の目の前でハリーのお抱えの運転手が運転するトラックに轢かれたという。不幸な事故で、クルツとポペスクで歩道に運んだが、ホリーの事もよろしくと言い残してハリーは死んだらしい。埋葬には美しい女性の姿もあったが、彼女については“劇場の娘”と言うだけでそれ以上は知らないとクルツは言った。

ホリーが劇場に行ってみると、はたして彼女はいた。アンナ(ヴァリ)という舞台の女優だった。

アンナと共にハリーのアパートに入り、ホリーは管理人(ヘルビガー)と話をした。片言の英語だったが、管理人は夕べの事故についても話してくれた。上の階に居た彼が、大きな音を聞いて通りを見下ろすとハリーを三人の男が歩道に抱えて運んでいたという。

三人? クルツはポペスクと二人で運んだと言っていたのに。

ホリーは腑に落ちないものを感じた。小説家らしい感か。事故ではなく、事件ではないのか。ハリーは何かの事件に巻き込まれたのではないか。三人目の男は一体誰なんだ・・・。【原題:THE THIRD MAN】

数年前にBS放送を録画していたものの鑑賞。映画自体も何年ぶりか分からないくらいで、ストーリーはかなり忘れておりました。流石に名作といわれるだけの、見事な語り口のサスペンス・ミステリーであります。

原作者グレアム・グリーンが脚本も書いたとか。作家が自分の小説を脚本にすると、往々にしてエピソードの詰め込み過ぎになるものですが、この映画は含みを持たせるのに必要最小限の部分しか持ち込まず、それらが効果的に構成されている。と、思ったら、『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、<『第三の男』(1950)は映画化を前提に、ウィーンを舞台にした物語をキャロル・リード監督のために書いてほしいと、名プロデューサーのアレクサンダー・コルダから依頼され、グリーンは小説及び脚本を執筆した>とのこと。な~んだ、そういうことでしたか。それにしても上手い本でした。少し、テンポが良すぎるくらいですな。

1950年のアカデミー賞で撮影賞(白黒)を受賞した、ロバート・クラスカーの映像も印象深い。サスペンスにぴったりの斜めの構図が多用されながら、嫌みになるほどの角度でない。しかも、夜の場面が多く、古都ウィーンの建物や石畳に写る人影の使い方もお見事。どこを取っても美しい構図。特に、観覧車の前にホリーが立っている画が、観覧車の大きさを際だたせて印象的でした。

ラストの下水溝での息詰まる追跡劇も、素晴らしい編集。

そして、アントン・カラスのシンプルなチターの響きが殆どのシーンで流れ、スピーディーな展開と相まって、105分という長さを感じさせない夢のような時間でした。

アカデミー賞では、監督賞と編集賞(Oswald Hafenrichter)にもノミネート。

その他、カンヌ国際映画祭のグランプリ、英国アカデミー賞の作品賞(国内)を受賞したそうです。

▼(ネタバレ注意)

ホリーがハリーと会ったのは20年程前の大学時代で、孤独で内気だったホリーに対してハリーは要領が良く、親切だった。ホリーにとってハリーは無二の親友となるが、最後に会ったのは戦争前で、今回は8、9年ぶりの再会となる。

音楽の都ウィーンも戦後の混乱期にはブラックマーケットがさかんで、売れるモノは何でも売ろうと闇商人が暗躍していた。キャロウェイ少佐に言わせるとハリーはそんな闇商人の中の最悪の人間で、その売買は結果として殺人行為と同じだった。

ハリーは陸軍病院の看護人等とぐるになり、盗んだペニシリンを水で薄めて法外な値段で売っていたのだ。水増ししたペニシリンは思惑以上の結果をもたらし、病気の子供たちに更なる苦しみを与え、死に追いやっていた。

観覧車の上で再会したホリーに、ハリーは地上を見下ろしながら言う。沢山の点(観覧車の上から見える人間のことですね)の一つが動かなくなるだけだ、と。

ハリーの言葉を聞きながら、私は「華麗なるギャツビー」を思い出しました。

ハリーのアンナに対する思いがギャツビーのデイジーに対するソレと同じくらいであったかどうかは分かりませんが、一方で愛する女性や親友のために時間を割き、一方で間接的ながら惨たらしい犯罪に手を染める。ギャツビーが薬にまで手を染めていたかは覚えていませんがね。

ハリーが作ってくれた偽造パスポートを没収されたアンナの為に、今度はホリーが正式なパスポートをもたらす。それはハリーを警察に売る報酬として。

下水溝で瀕死のハリーはホリーによってとどめを刺される。それは元親友としての最後の情けだった。

色々な国の人間が行き交うので、名前の呼び間違いが象徴的に繰り返されます。

ホリーはキャロウェイ少佐を何度もキャラハンと呼び、ハリーの主治医のビンケルをウィンケルと間違える。そして、その度に訂正される。アンナもホリーをハリーとつい言ってしまう。何の象徴なんでしょうかね。

▲(解除)

第二次世界大戦中、ナチスドイツに併合されていたオーストリアは、戦後しばらくは米・英・露・仏の4カ国が駐留、分割統治していた。首都ウィーンも同様で、その中心部はそれぞれの精鋭部隊が合同で監視していた。そんなウィーンに、アメリカの三流作家ホリー・マーティンス(コットン)が、大学時代の親友ハリー・ライム(ウェルズ)を訪ねて来る所からこの映画は始まる。

第二次世界大戦中、ナチスドイツに併合されていたオーストリアは、戦後しばらくは米・英・露・仏の4カ国が駐留、分割統治していた。首都ウィーンも同様で、その中心部はそれぞれの精鋭部隊が合同で監視していた。そんなウィーンに、アメリカの三流作家ホリー・マーティンス(コットン)が、大学時代の親友ハリー・ライム(ウェルズ)を訪ねて来る所からこの映画は始まる。金欠病のホリーは、羽振りの良さそうなハリーに仕事を紹介して貰おうとやって来たのだが、アパートを訪ねると管理人から、ハリーが昨晩交通事故で亡くなったと聞かされる。急いで墓地に向かうと、丁度棺の埋葬が始まるところだった。遠くからその様子をみていた英軍のキャロウェイ少佐(ハワード)には早く国へ戻れと言われるが、ハリーを悪党呼ばわりするので、折しもGHQの要人から文化講演の依頼を受けた事もあり、数日滞在することにした。ハリーの汚名を晴らそうというのである。

埋葬に立ち会っていたハリーの友人と名乗るクルツ男爵(ドイッチュ)に事情を聞くと、クルツと、同じくハリーの友人のルーマニア人ポペスク(ブロイアー)の目の前でハリーのお抱えの運転手が運転するトラックに轢かれたという。不幸な事故で、クルツとポペスクで歩道に運んだが、ホリーの事もよろしくと言い残してハリーは死んだらしい。埋葬には美しい女性の姿もあったが、彼女については“劇場の娘”と言うだけでそれ以上は知らないとクルツは言った。

ホリーが劇場に行ってみると、はたして彼女はいた。アンナ(ヴァリ)という舞台の女優だった。

アンナと共にハリーのアパートに入り、ホリーは管理人(ヘルビガー)と話をした。片言の英語だったが、管理人は夕べの事故についても話してくれた。上の階に居た彼が、大きな音を聞いて通りを見下ろすとハリーを三人の男が歩道に抱えて運んでいたという。

三人? クルツはポペスクと二人で運んだと言っていたのに。

ホリーは腑に落ちないものを感じた。小説家らしい感か。事故ではなく、事件ではないのか。ハリーは何かの事件に巻き込まれたのではないか。三人目の男は一体誰なんだ・・・。【原題:THE THIRD MAN】

*

数年前にBS放送を録画していたものの鑑賞。映画自体も何年ぶりか分からないくらいで、ストーリーはかなり忘れておりました。流石に名作といわれるだけの、見事な語り口のサスペンス・ミステリーであります。

原作者グレアム・グリーンが脚本も書いたとか。作家が自分の小説を脚本にすると、往々にしてエピソードの詰め込み過ぎになるものですが、この映画は含みを持たせるのに必要最小限の部分しか持ち込まず、それらが効果的に構成されている。と、思ったら、『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、<『第三の男』(1950)は映画化を前提に、ウィーンを舞台にした物語をキャロル・リード監督のために書いてほしいと、名プロデューサーのアレクサンダー・コルダから依頼され、グリーンは小説及び脚本を執筆した>とのこと。な~んだ、そういうことでしたか。それにしても上手い本でした。少し、テンポが良すぎるくらいですな。

1950年のアカデミー賞で撮影賞(白黒)を受賞した、ロバート・クラスカーの映像も印象深い。サスペンスにぴったりの斜めの構図が多用されながら、嫌みになるほどの角度でない。しかも、夜の場面が多く、古都ウィーンの建物や石畳に写る人影の使い方もお見事。どこを取っても美しい構図。特に、観覧車の前にホリーが立っている画が、観覧車の大きさを際だたせて印象的でした。

ラストの下水溝での息詰まる追跡劇も、素晴らしい編集。

そして、アントン・カラスのシンプルなチターの響きが殆どのシーンで流れ、スピーディーな展開と相まって、105分という長さを感じさせない夢のような時間でした。

アカデミー賞では、監督賞と編集賞(Oswald Hafenrichter)にもノミネート。

その他、カンヌ国際映画祭のグランプリ、英国アカデミー賞の作品賞(国内)を受賞したそうです。

▼(ネタバレ注意)

ホリーがハリーと会ったのは20年程前の大学時代で、孤独で内気だったホリーに対してハリーは要領が良く、親切だった。ホリーにとってハリーは無二の親友となるが、最後に会ったのは戦争前で、今回は8、9年ぶりの再会となる。

音楽の都ウィーンも戦後の混乱期にはブラックマーケットがさかんで、売れるモノは何でも売ろうと闇商人が暗躍していた。キャロウェイ少佐に言わせるとハリーはそんな闇商人の中の最悪の人間で、その売買は結果として殺人行為と同じだった。

ハリーは陸軍病院の看護人等とぐるになり、盗んだペニシリンを水で薄めて法外な値段で売っていたのだ。水増ししたペニシリンは思惑以上の結果をもたらし、病気の子供たちに更なる苦しみを与え、死に追いやっていた。

観覧車の上で再会したホリーに、ハリーは地上を見下ろしながら言う。沢山の点(観覧車の上から見える人間のことですね)の一つが動かなくなるだけだ、と。

ハリーの言葉を聞きながら、私は「華麗なるギャツビー」を思い出しました。

ハリーのアンナに対する思いがギャツビーのデイジーに対するソレと同じくらいであったかどうかは分かりませんが、一方で愛する女性や親友のために時間を割き、一方で間接的ながら惨たらしい犯罪に手を染める。ギャツビーが薬にまで手を染めていたかは覚えていませんがね。

ハリーが作ってくれた偽造パスポートを没収されたアンナの為に、今度はホリーが正式なパスポートをもたらす。それはハリーを警察に売る報酬として。

下水溝で瀕死のハリーはホリーによってとどめを刺される。それは元親友としての最後の情けだった。

色々な国の人間が行き交うので、名前の呼び間違いが象徴的に繰り返されます。

ホリーはキャロウェイ少佐を何度もキャラハンと呼び、ハリーの主治医のビンケルをウィンケルと間違える。そして、その度に訂正される。アンナもホリーをハリーとつい言ってしまう。何の象徴なんでしょうかね。

▲(解除)

・お薦め度【★★★★★=大いに見るべし!】

なんとなくそんな混沌感が一種独特の

不穏さを出していてよかったですね。

アパートの大家さんも窓開けて苦情言う女性も

英語じゃなかったし、ハリーの仲間の不気味な

伯爵?

あの人もなんかヘンなイントネーションだった。

私もちょいと想像してみよっと。

さっき町内会費集めに来たお向かいさんが

ぜんぜん言葉の違う国の人だったら・・・・

アワワ。すごく困るね、これ

大家さんは殺される前に、相手を見てビックリしてましたから、あれはハリーの仕業なんですかね。

ホリーが殺人犯に間違われるところ、台詞は何にも分からないのに、子供と周りの大人達の反応で大体分かる。ああいう演出って昔の映画の上手いところですよね。