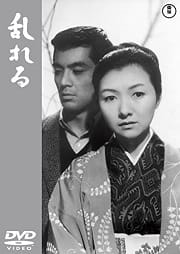

(1942/小津安二郎 監督・共同脚本/笠智衆、佐野周二、津田晴彦、坂本武、水戸光子、佐分利信/94分)

youtubeにフルムービーがあって、そこには英語のタイトルもあり、題して「There Was a Father」。

成る程。

映画自体は回想話にはなっていないけれど、「父(=the Father)」ではなく「父ありき」と過去形にして存在を強調した意味がラストで分かりましたね。

昭和初期の金沢。妻を亡くして息子と二人暮らしの数学教師、堀川周平とその息子、良平が主人公。

昭和初期の金沢。妻を亡くして息子と二人暮らしの数学教師、堀川周平とその息子、良平が主人公。

良平は小学校の高学年くらいで、母親が居ない訳は語られないけれど、仏壇を父子が拝むシーンがあるので病死だったのでしょう。父親は教師らしく息子の宿題を見てやったりしますが、父子の会話に堅苦しい様子はなく、仲の良い親子関係が見てとれます。また周平が時に母親代わりにお裁縫をするシーンもあり、父子家庭らしさも表現されています。

そんな二人の生活に異変が起こるのは、周平が引率で参加した担任学年の修学旅行で一人の生徒の事故死が発生してからでした。

生徒は旅行先の大きな湖で禁止されたボートに乗り転覆、溺死したのです。周平は事故の責任をとって教師を辞めると言い出します。他にも大勢の先生がいたし、そもそも通達されていた禁止事項を破った生徒が悪いのだからと同僚の先生は周平を説得しようとしますが、周平の気持ちは変わりません。

「(死んだ生徒は)ちゃんと言って聞かせればきかない生徒ではなかった。それでもボートに乗ったのは自分の注意の仕方がぬるかったに違いない。ここまで育てて死なれたなんて親御さんは堪らないはずだ。そして、こうして人様の子供を預かっている事の怖さを改めて知った。自分にはもう教師は出来ない」そう言うのです。

周平は良平を連れて故郷の信州上田に列車で向かいます。良平には初めての父親の里は思ったより小さな町でした。周平の生家や先祖が祀られているお墓を見た後、二人で城跡から町を見下ろしながら周平は今後の事について切り出しました。

金沢から上田に引越すつもりである事、昔から知っているこちらの住職の寺に厄介になる事、仕事のあては無いがとりあえずは教師は辞めるつもりである事。

金沢の学校の友達と別れることになるので良平は悲しい気持ちになりましたが、すぐに笑顔を見せるのでした。

周平は町役場に小さな職を得、静かな寺の暮らしに良平もすぐに慣れました。やがて良平は中学に入学、寄宿舎に入る事になります。今度は父との別れです。

中学の寄宿舎には良平と同じように親元を離れた生徒が沢山おり、父周平も約束通り週に一度は来てくれました。

ある日、寄宿舎にやってきた周平は、良平を昼食に連れ出しました。満腹になった良平はお座敷で横になりましたが、そんな息子に周平は新たな計画を話し始めるのです・・・。

周平に扮したのは、小津組でお馴染みの笠智衆。1904年生まれですから当時38歳。終盤は60歳くらいの設定でしょうかねぇ。

さて、寄宿舎の良平を連れ出して周平が話したのは、やはり親子の今後についてでした。

良平が中学を出て、その後上の学校に行くことになった場合、今のままでは経済的に不安だから、周平は役場を辞めて東京へ行き新しい仕事に就くというのです。良平は自分も一緒に東京に行くのかと思いましたが、周平はお前はこっちに残り中学を卒業しなければいかんと言います。

東京と信州。今までのように簡単に逢うことは出来ません。良平は初めて父親の前で涙を流しました。

「悲しい事なんかなにもない。お父さんはもうひと働き東京で頑張るし、お前はこちらで勉強を頑張るだけだ。二人で競争だ。ずっと会えない訳じゃない。お父さんは一足先に東京に行ってお前を待ってるぞ」

上に書いた出演者の津田晴彦と言う人が良平の子供時代を演じた子役さんですね。ネットのデータでは子役時代の作品しか出ていないようです。

そして成人後の良平が佐野周二でした。佐野は1912年生まれ。笠智衆の八つ下で、撮影時は30歳。映画では25歳くらいの役でしたが、それなりに見えるもんですね。

小津映画ではサイレント時代から出ている坂本武が周平の同僚の平田先生で、後半では互いに学校を退職した後に東京で再会します。

水戸光子は平田先生の娘役。

佐分利信は周平の教え子で東京で再会した周平と平田を招待し同窓会を開きます。

修学旅行で事がはじまり、数十年後の同窓会がきっかけで再び事件が起きる。観終わってみれば、計算された構成であることが分かりますね。

観終わって、と言えば、この作品は「晩春 (1949)」の息子版に見えますね。

「晩春」は一人娘を嫁がせる父親、「父ありき」は一人息子を一人前にする父親の話でした。

良平が徴兵検査を受ける話がチラと出てきて、戦時中の撮影だったことが忍ばれますが、戦争の暗い影は感じませんでした。但し、どちらも家族の話ながら「晩春」に比べて華やかさで見劣りがするのは、娘と息子の違いだけではなく、(脚本や演出が)戦時中を考慮した可能性(所謂甘っちょろい表現を抑えた)もありと思いますね。

お勧め度は★三つ半。おまけして四つ。

下(↓)の予告動画からは、本編フルムービーへ飛べます。

(↓Twitter on 十瑠 から[一部修正アリ])

小津安二郎の「父ありき」を観る。去年の正月に買っていた中古DVDだが、画面は雨もかなり降っているし、揺れているし、しかも雑音が多くて音声が聞き取れない部分もかなりあった。レンタルではもう少し具合は良いのかなぁ。(この後ツタヤに行くも有りませんでした)

小津安二郎の「父ありき」を観る。去年の正月に買っていた中古DVDだが、画面は雨もかなり降っているし、揺れているし、しかも雑音が多くて音声が聞き取れない部分もかなりあった。レンタルではもう少し具合は良いのかなぁ。(この後ツタヤに行くも有りませんでした)

[ 9月14日 以下同じ]

黒木和雄の「TOMORROW 明日」の中で映画館で流れている映画だ。1942年作。「戦時色濃厚な時期の映画だけに戦後になって多くの箇所がカットされた」とwikiには書いてある。逆に戦時中だから、甘っちょろい表現がカットされたかなぁと思ったんだけど、そういうのは無かったのかな?

黒木和雄の「TOMORROW 明日」の中で映画館で流れている映画だ。1942年作。「戦時色濃厚な時期の映画だけに戦後になって多くの箇所がカットされた」とwikiには書いてある。逆に戦時中だから、甘っちょろい表現がカットされたかなぁと思ったんだけど、そういうのは無かったのかな?

8月の終わり頃に途中まで観て、改めて今日は残りの終盤を、そしてもう一度最初から観たんだけど、終盤では2度とも泣いてしまった。う~ん。でも今の若者にはこの映画の登場人物の心情が分かるかなぁ? 85%は無理な気がするが。

8月の終わり頃に途中まで観て、改めて今日は残りの終盤を、そしてもう一度最初から観たんだけど、終盤では2度とも泣いてしまった。う~ん。でも今の若者にはこの映画の登場人物の心情が分かるかなぁ? 85%は無理な気がするが。

去年、「父ありき」を買った時に「一人息子」ってのも買ったんだけど、前者は妻を亡くした父と一人息子の話、後者は後家さんとなったお母さんと一人息子との事。後者は1936年の小津初めてのトーキー作品で、重っ苦しい雰囲気らしい。「父ありき」のように泣けるかは微妙みたいだ。

去年、「父ありき」を買った時に「一人息子」ってのも買ったんだけど、前者は妻を亡くした父と一人息子の話、後者は後家さんとなったお母さんと一人息子との事。後者は1936年の小津初めてのトーキー作品で、重っ苦しい雰囲気らしい。「父ありき」のように泣けるかは微妙みたいだ。

youtubeにフルムービーがあって、そこには英語のタイトルもあり、題して「There Was a Father」。

成る程。

映画自体は回想話にはなっていないけれど、「父(=the Father)」ではなく「父ありき」と過去形にして存在を強調した意味がラストで分かりましたね。

*

昭和初期の金沢。妻を亡くして息子と二人暮らしの数学教師、堀川周平とその息子、良平が主人公。

昭和初期の金沢。妻を亡くして息子と二人暮らしの数学教師、堀川周平とその息子、良平が主人公。良平は小学校の高学年くらいで、母親が居ない訳は語られないけれど、仏壇を父子が拝むシーンがあるので病死だったのでしょう。父親は教師らしく息子の宿題を見てやったりしますが、父子の会話に堅苦しい様子はなく、仲の良い親子関係が見てとれます。また周平が時に母親代わりにお裁縫をするシーンもあり、父子家庭らしさも表現されています。

そんな二人の生活に異変が起こるのは、周平が引率で参加した担任学年の修学旅行で一人の生徒の事故死が発生してからでした。

生徒は旅行先の大きな湖で禁止されたボートに乗り転覆、溺死したのです。周平は事故の責任をとって教師を辞めると言い出します。他にも大勢の先生がいたし、そもそも通達されていた禁止事項を破った生徒が悪いのだからと同僚の先生は周平を説得しようとしますが、周平の気持ちは変わりません。

「(死んだ生徒は)ちゃんと言って聞かせればきかない生徒ではなかった。それでもボートに乗ったのは自分の注意の仕方がぬるかったに違いない。ここまで育てて死なれたなんて親御さんは堪らないはずだ。そして、こうして人様の子供を預かっている事の怖さを改めて知った。自分にはもう教師は出来ない」そう言うのです。

周平は良平を連れて故郷の信州上田に列車で向かいます。良平には初めての父親の里は思ったより小さな町でした。周平の生家や先祖が祀られているお墓を見た後、二人で城跡から町を見下ろしながら周平は今後の事について切り出しました。

金沢から上田に引越すつもりである事、昔から知っているこちらの住職の寺に厄介になる事、仕事のあては無いがとりあえずは教師は辞めるつもりである事。

金沢の学校の友達と別れることになるので良平は悲しい気持ちになりましたが、すぐに笑顔を見せるのでした。

周平は町役場に小さな職を得、静かな寺の暮らしに良平もすぐに慣れました。やがて良平は中学に入学、寄宿舎に入る事になります。今度は父との別れです。

中学の寄宿舎には良平と同じように親元を離れた生徒が沢山おり、父周平も約束通り週に一度は来てくれました。

ある日、寄宿舎にやってきた周平は、良平を昼食に連れ出しました。満腹になった良平はお座敷で横になりましたが、そんな息子に周平は新たな計画を話し始めるのです・・・。

*

周平に扮したのは、小津組でお馴染みの笠智衆。1904年生まれですから当時38歳。終盤は60歳くらいの設定でしょうかねぇ。

さて、寄宿舎の良平を連れ出して周平が話したのは、やはり親子の今後についてでした。

良平が中学を出て、その後上の学校に行くことになった場合、今のままでは経済的に不安だから、周平は役場を辞めて東京へ行き新しい仕事に就くというのです。良平は自分も一緒に東京に行くのかと思いましたが、周平はお前はこっちに残り中学を卒業しなければいかんと言います。

東京と信州。今までのように簡単に逢うことは出来ません。良平は初めて父親の前で涙を流しました。

「悲しい事なんかなにもない。お父さんはもうひと働き東京で頑張るし、お前はこちらで勉強を頑張るだけだ。二人で競争だ。ずっと会えない訳じゃない。お父さんは一足先に東京に行ってお前を待ってるぞ」

上に書いた出演者の津田晴彦と言う人が良平の子供時代を演じた子役さんですね。ネットのデータでは子役時代の作品しか出ていないようです。

そして成人後の良平が佐野周二でした。佐野は1912年生まれ。笠智衆の八つ下で、撮影時は30歳。映画では25歳くらいの役でしたが、それなりに見えるもんですね。

小津映画ではサイレント時代から出ている坂本武が周平の同僚の平田先生で、後半では互いに学校を退職した後に東京で再会します。

水戸光子は平田先生の娘役。

佐分利信は周平の教え子で東京で再会した周平と平田を招待し同窓会を開きます。

修学旅行で事がはじまり、数十年後の同窓会がきっかけで再び事件が起きる。観終わってみれば、計算された構成であることが分かりますね。

観終わって、と言えば、この作品は「晩春 (1949)」の息子版に見えますね。

「晩春」は一人娘を嫁がせる父親、「父ありき」は一人息子を一人前にする父親の話でした。

良平が徴兵検査を受ける話がチラと出てきて、戦時中の撮影だったことが忍ばれますが、戦争の暗い影は感じませんでした。但し、どちらも家族の話ながら「晩春」に比べて華やかさで見劣りがするのは、娘と息子の違いだけではなく、(脚本や演出が)戦時中を考慮した可能性(所謂甘っちょろい表現を抑えた)もありと思いますね。

お勧め度は★三つ半。おまけして四つ。

下(↓)の予告動画からは、本編フルムービーへ飛べます。

(↓Twitter on 十瑠 から[一部修正アリ])

小津安二郎の「父ありき」を観る。去年の正月に買っていた中古DVDだが、画面は雨もかなり降っているし、揺れているし、しかも雑音が多くて音声が聞き取れない部分もかなりあった。レンタルではもう少し具合は良いのかなぁ。(この後ツタヤに行くも有りませんでした)

小津安二郎の「父ありき」を観る。去年の正月に買っていた中古DVDだが、画面は雨もかなり降っているし、揺れているし、しかも雑音が多くて音声が聞き取れない部分もかなりあった。レンタルではもう少し具合は良いのかなぁ。(この後ツタヤに行くも有りませんでした)[ 9月14日 以下同じ]

黒木和雄の「TOMORROW 明日」の中で映画館で流れている映画だ。1942年作。「戦時色濃厚な時期の映画だけに戦後になって多くの箇所がカットされた」とwikiには書いてある。逆に戦時中だから、甘っちょろい表現がカットされたかなぁと思ったんだけど、そういうのは無かったのかな?

黒木和雄の「TOMORROW 明日」の中で映画館で流れている映画だ。1942年作。「戦時色濃厚な時期の映画だけに戦後になって多くの箇所がカットされた」とwikiには書いてある。逆に戦時中だから、甘っちょろい表現がカットされたかなぁと思ったんだけど、そういうのは無かったのかな? 8月の終わり頃に途中まで観て、改めて今日は残りの終盤を、そしてもう一度最初から観たんだけど、終盤では2度とも泣いてしまった。う~ん。でも今の若者にはこの映画の登場人物の心情が分かるかなぁ? 85%は無理な気がするが。

8月の終わり頃に途中まで観て、改めて今日は残りの終盤を、そしてもう一度最初から観たんだけど、終盤では2度とも泣いてしまった。う~ん。でも今の若者にはこの映画の登場人物の心情が分かるかなぁ? 85%は無理な気がするが。 去年、「父ありき」を買った時に「一人息子」ってのも買ったんだけど、前者は妻を亡くした父と一人息子の話、後者は後家さんとなったお母さんと一人息子との事。後者は1936年の小津初めてのトーキー作品で、重っ苦しい雰囲気らしい。「父ありき」のように泣けるかは微妙みたいだ。

去年、「父ありき」を買った時に「一人息子」ってのも買ったんだけど、前者は妻を亡くした父と一人息子の話、後者は後家さんとなったお母さんと一人息子との事。後者は1936年の小津初めてのトーキー作品で、重っ苦しい雰囲気らしい。「父ありき」のように泣けるかは微妙みたいだ。・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます