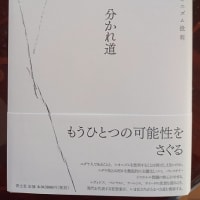

『分かれ道ーユダヤ性とシオニズム批判』を読み始めました。

ジュディス・バトラーが、イスラエル国家とパレスチナ人の問題について書いた作品…

個人的にジュディス・バトラーという著者にハマっている上に、パレスチナ=ガザでの虐殺の問題は…

いま、世界で最も喫緊の人権問題、政治問題、倫理の問題、経済と軍事の問題ですから。

そして日本の企業もイスラエル国家に、軍事物資となるべきものの輸出をさらに強化し始めていて。

日本人も、このパレスチナ人迫害と虐殺に、いまや明確に加担している「当事者」である以上…

遠い国での出来事、他人事として、無視して済ますことは、人として許されるものではありません。

また、この紛争が世界に波及して、G7を中心とした西側先進国vs新興国&グローバルサウス、という…

地球規模の、政治と経済の対立構造に発展する可能性があります。

周辺のアラブ諸国の動きいかんでは「第五次中東戦争」に発展して、世界をまたもやオイルショックに巻き込んだり…

さらに最悪のシナリオとしては世界大戦のきっかけになり、人類全体を存亡の危機に陥れる恐れさえあるのです。

その問題に、イスラエル国家の主役=ユダヤ系のひとりであるバトラーが言及しているとあっては…

私としては、この本を読まずに済ませるわけにはいかない。

また、日本が含まれる東アジアは…

中東地域、東欧とロシアの境界線と並んで、三大「世界の火薬庫」のひとつとも言える場所であり。

パレスチナ地域での政治、暴力と、緊張関係、そこに関わる「民族」の問題は…

(私は個人的に「民族」という言葉が嫌いでなるべく使いたくないのですが)

東アジアの今からを考えるとき、大いに参考とするべきものである気がします。

私たちの国と国際関係に関わる緊張に「民族」の理念が持ち出されて、暴力を正当化するイデオロギーに利用されかねないし…

かつて実際に使われた実績があるのですから。

そして、現在進行形で増加している=増加させざるを得なくなっている、日本国内の外国人に関して…

差別し、排除し、迫害する口実に「民族」が、現に持ち出されてもいるのですから。

そういうわけで、繰り返しますが、個人的に必読のこの書物。

『ジェンダー・トラブル』に比べればまだ読み易くて、頑張れば、参考図書による予習なしでも…

全部が腑に落ちるのではないかな(期待も込めて)という文章なのですが…

それでもときどき立ち止まって、引用したり評論の題材にしている思想家・作家についてなど…

あれこれ調べ物をしなくてはならず。

またかなりの集中も要求されるので、速読はとても無理。少しずつ丁寧に読解せねばなりません。

しかも、約600ページに及ぶ大著なので、読み切るまでには相当な時間がかかりそうです。

もしかすると途中で何度か休んで、他の本に道草してから、また再開…ということになるかも。

作中に出て来る他の思想家、レヴィナスやサイードといった人々の著書を読みたい気持ちが…

強烈に湧いてきたりしますし。

なので、私的な備忘録にもしたい、このブログでのレビューも、各章ごとに分割して書こうと思います。

さて、読み始めの最初の日に読めたのは、55ページまである、長大な「はじめに」の部分でした。

これには副題として…

〈自己からの離脱、エグザイル、そしてシオニズム批判〉

というものが付いています。

エグザイルというのは、あの日本のダンスボーカルグループのことではなくて…笑

「故国喪失」「国外追放」「流浪(者)」「亡命(者)」といったような意味です。

つまり、古代のユダヤ王国の滅亡以来「ユダヤ人と呼ばれる人々」が置かれて来た状態のことですね。

「はじめに」では、この本の全体的な意図と構造が、簡単に(といっても難しい)述べられています。

基本的にバトラーの立場として、結果としてこういう形になっている「シオニズム」…

そのものについて、赦されるものではないという、反対の立場が明確に示されています。

ちなみにシオニズムというのは、シオン=聖地エルサレム、すなわち今のイスラエルがある地域に…

ユダヤ国家を「再建」し、ユダヤ教やイスラエル文化を「再興」しよう、というイデオロギーです。

しばしば言われることではありますが、現在の、ガザ地区での暴力と対立についても…

2023年10月8日に、ハマスのロケット弾攻撃から「始まった」ものではありません。

「始まり」を求めるとすれば、それは1948年に、米英などによる、パレスチナ地域への…

「ユダヤ人」の人工的入植と、それにともなう「イスラエル」建国にあります。

すなわちシオニズムの現実世界での実行の成果です。

その過程で、もともとその土地に住んでいた「パレスチナ人」たちに関して…

強制的な土地の収奪と、指定された他の場所への強制移住が行われました。

その根拠は、ここは二千年前に「ユダヤ人」が住んでいた場所で、そこに「帰還」することは…

旧約聖書=ユダヤ教の聖典に依拠して「神から約束されていたこと」だから、というものです。

またそこには、ナチスによって迫害され、追放され、場所と生活を失うことをヨーロッパで経験した…

「ユダヤ人」に対する、連合国側からの埋め合わせ、代償、という意味もありました。

その陰に第二次大戦での米英の戦費調達に貢献した、ユダヤ金融資本の陰での活動があった…

という説(都市伝説?陰謀論?)については、きちんとした検証がなされてはいないのですが。

ともあれ…

その直後から、イスラエル国家は、最初にパレスチナ人から収奪した土地に安住することなく…

周辺に領土を拡げることを画策し「ユダヤ人」の強引な入植と、そこにいたパレスチナ人の追放を…

継続的に進め、それによって周囲のアラブ諸国との間に、四次に渡る中東戦争が戦われました。

そしてイスラエルの「ユダヤ人」入植と版図拡大の政策は、現在もまだ続いています。

またガザ地区に関しては、周囲にコンクリートの高い塀を立て回して、住民の自由な出入りを制限し…

事実上の「パレスチナ人強制収容所」としてしまいました。

これについて「はじめに」のパートの中で、バトラーはこう書いています。

強制的に収奪されたことについての埋め合わせとして他民族から強制的に収奪するという考え方は、正当に倫理的、あるいは合法的な、いかなる理由づけにもつながらない。

パレスチナ人に対する収奪と人口強制移送という、国際的に犯罪行為と認知されているものの永続化を正当化するために、宗教を使うことに対して、私たちは断固反対の声を上げなければならない。

イスラエルの公的言説において、人は何度も耳にする。ひとりのイスラエル人の生命は数えきれないほどのパレスチナ人の命をしのぐ価値がある、と。けれどもそのような破廉恥な計算が完全に破綻し、全住民が死の嘆きの対象とみなされるときはじめて、社会的・政治的平等の原則が実効性を帯び始めるだろう。

「私たち」が誰であれ、私たちはまた、選ばれた民ではないし、万人の合意を得ることなく地上に現れた民であり(…)全員ともに選ばれていないことで連帯している。

では、とりあえず新たな土地の収奪をやめ、武器や社会的制度による暴力で「パレスチナ人」を迫害することをやめて…

その上で、この土地をどのように作り替えるのか、そのビジョンについて、バトラー自身の考えは…

両者共存のために、二つの別々の「国民国家」を樹立することではなくて…

「ユダヤ人」「パレスチナ人」が近接しながら共生する、連合統治…

もっと理想的には、第三者を交えた国際的機構による統治…のような形を想定していることを、ほのめかしています。

ここではまだほのめかしている程度ですが、この後、具体的な提案があるのかもしれません。

また、自身がユダヤ人であるバトラーが、こうした反シオニズム的な言説を語ることについては…

「反ユダヤ主義」とレッテルを貼られて、社会的なリスクを背負うことになる可能性があることにも言及しています。

他者から自己矛盾と言われかねない。もしかすると本当にアイデンティティの危機に陥るかもしれない。

その問題についてバトラーは、章の副題にある「自己からの離脱」という方向性で、正面からぶつかっていきます。

また彼女自身、その人間形成においてシナゴーグ(ユダヤ教の集会所)での教育が重要な役割を果たしてきたことを自覚していて。

「ユダヤ的な精神性」や「ユダヤ的な伝統」を体現しているジュディス・バトラーという人間が…

その「ユダヤ性中心」の枠組みから離脱することによって、シオニズム批判を試みる、という挑戦も行われます。

私たちはこう述べてもいいだろう。社会正義と民主的政治の概念に至る、ユダヤ的な道は存在する、と。なにしろ平等も正義も、宗教、人種、国境、起源に関係なく、あらゆる人々にとって享受可能となって当然なのだから。

ここで私たちは、精神性や、文化的特質として、また起源においての「ユダヤ的」なものという文言を…

敢えて私たち自身に引き寄せて「日本的」なもの、と置き換えて、彼女の言説に注目してみることもできると思います。

個別的な「伝統」には、普遍的なものに「翻訳」されることで、一旦「散らされ」て、姿形を変えても…

それでも残る本質があるはずです。

そうした「普遍化の試練」を受けてもさらに残るものだけが、真に価値のある、守らなければならないものである気がします。

そうでないものは、時間の経過とともに、また起源や場所が違う文化、精神との接触を経て…

改変されてもいい、いやむしろ、時代や状況に応じて、変えねばならないものだと言えるでしょう。

伝統は、有効であるためには、その伝統の正当性を保証する特定の歴史的(空間的→私的な補足です)環境から離脱し、時空間の新たな次元に対しても適用できることを証明せねばならない。

伝統的な文化や精神というものは、世代を超えて再生産し続けられることによって、少しずつ変形し…

時代が下るとともに「磨り減る」あるいは「形骸化する」ことの避けられないものであると私は思います。

それが再生されて、本当に輝きを取り戻すためには、むしろ「他者」との接触、交わりを経ることで…

そこで切り結ぶ「関係性」の中でこそ、価値あるものに練り上げられて行く。

だから、限られた集団、利己的な論理の中に閉じこもるのではなく…

広い世界に開かれた場に、いろいろな価値観や習慣を開陳して行って…

普遍化の土俵の上で、批判され、受け入れ不能とされるようなものは、どんどん整理し脱ぎ捨てて行く。

一方、評価され、受け入れ可能とされるものについては、どんどん磨いて発展させて行く。

そうしたことが、私たちにも求められているのだと感じました。

それを「理想主義」と冷笑する人もたくさんいることでしょうが…

理想を語り、みんなで実現して行く努力を始めない限りは…

私たち人類にとって「未来はない」という兆候が、国際関係の中にも、自然界にも、たくさん出てきているではないですか。

日本人は社会についてのこととなると「自分では動きたがらない」「面倒なことは他人に任せようとする」なんなら…

「何もしないためなら何でもする」国民だ、などと外からも揶揄されていますよ。

ひとりひとりが、この世に生まれて来て、新しい世代を「生まれさせてきつつある」社会の一人として…

責任を果たさなければ、もはやこれ以上の生存は不可能な地点に…

まさにこのバトラーの本のタイトルと同じ「分かれ道」に立っているのだと思います。