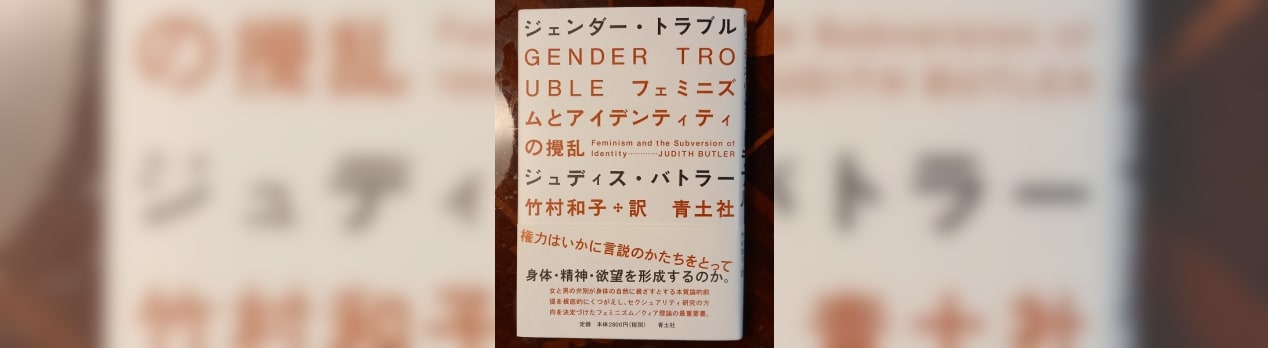

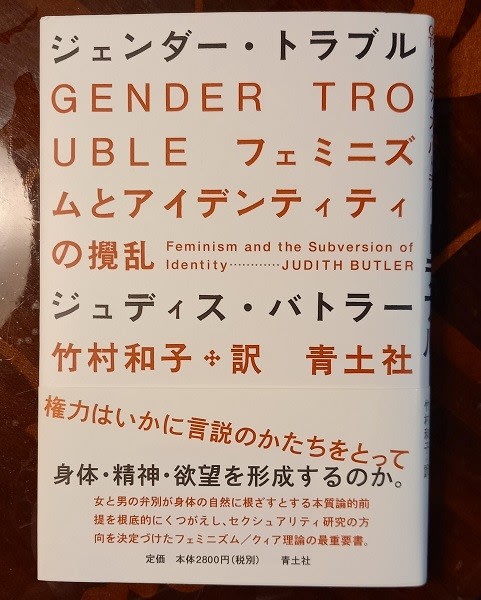

ジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル フェミニズムとアイデンティティの攪乱』を読了。

といっても、前に書いたように、全体の6~7割しかきちんと「読めて」いない気がします。

全部を完全に読解して、腑に落ちるようにするためには、最低限の条件として…

ジャック・ラカン、ミシェル・フーコー、そしてできればジャック・デリダ、ジュリア・クリステヴァ…

そしてモニク・ウィティッグあたりの著作について、予備知識を得ておかなければいけないでしょう。

なかでもフーコーの『性の歴史』について研究しておくことは必須のようです。

それらを研究して、知識を深めてから、いずれまた再読しなければ。

それでも、この本の非常に「挑発的な」面白さは、十分に味わうことができました。

先日読んだバトラーの『非暴力の力』という作品がここ十年に読んだ本で一番面白かったと書きました。

こちらの作品は、ここ十年に読んだ本の中で一番スリリングで、ビリビリ来る刺激に満ちていました。

細部に至るまで「味わい尽くす」ことができたら、さらに衝撃的な内容なのでしょう。

それは「感動」や「感銘」とは違いますけれど、目からうろこが落ちる…どころではないくらいの…

世界観の「転覆」を導くものだと思います。

最初私はこの本を、フェミニズム=女性解放に関する理論が中心なのだと思っていました。

確かにとっかかりはフェミニズムを中心課題として、ジェンダーと身体、それにまつわる…

「政治」について、新たな基盤を打ち立てる論から入っています。

しかし著者は、そこから「ジェンダーとは何か」「セックス(性区別)とは何か」という問題に深く突っ込んで行き…

それらに関して、ほとんどの人が持っている常識を、次々と、理論的に突き崩し、覆して行きます。

これは非常に精密な議論で、様々な論証と反証によって読者を、それこそ「攪乱」して来ます。

いつの間にか論題は「女性解放」ではなく、広い意味での「クィア」理論に入っているのに気付きます。

つまりレズビアニズムを中心とした、少し前までは「性的倒錯」とされていた全てのセクシャリティについての議論です。

「男と女」にくっきりと分けられている性の二分法が、実はいかに根拠の怪しいものであるか…

また「強制的な異性愛」によって、歴史的、社会的、政治的に構築されたものであるかを証明して行きます。

セクシャリティやジェンダーについて、これまで私は、かなり進んだ考え方を持っている方だと自認していましたが…

そんな自分の性観念、ジェンダー観でさえも、先祖から伝えられてきた伝統的な「神話」を基にして…

それに、とても狭い個人的経験論を乗っけて形作られた、なんとも曖昧な…

誤解と幻想の蓄積でしかなかったことを、それこそ、ぐうの音も出ないようなやり方で見せつけられます。

そしてすべての「常識」が解体された向こうに、新たなセックス=性別とジェンダーの可能性をみせてくれるのです。

それは、固定し安定したものではなくて、常に揺り動かされ、作り直されて行くような観念です。

ここまで来ると、もうセクシャルマイノリティと呼ばれるものに関しての偏見も何も…

すべてがバカバカしくなっています。

まさにこれは書名のサブタイトル通り、性をめぐる「アイデンティティについての攪乱」です。

この「自分の固定観念が変えられて行く」ことのスリルは、ちょっと他に例えようのないもので…

金曜日の夜に読み終わった後は、興奮しすぎて、朝方4時まで寝付かれないほどでした。

その一つの例を挙げてみます。

それは、男女の生物学的なセックス=性別を「決定的に分離」できるものが…

はたして存在するのかどうか、についての論考です。

普通はというか、私もまたそうでしたが「性器の問題」を考えます。

ぶっちゃけて言えば「アレが付いてるか付いてないか」の問題です。

ここでまず入口の問題になるのは、多くの人が頭に思い浮かべるのが「男性器が」付いてるかどうかであることです。

「女性器が」付いてるか付いてないか、ではなくて。そうではないですか?

ここで既に「本当の性」「一義的な性」であるのは男性であって、女性はそれに従属する、二次的な…

いわば、男で「ない」ものである、という非対称な性格=差別性が明らかになります。

でも、そんな話はまだ序の口です。

男性器が付いていても、それ以外の部分の身体的特徴がすべて女性、という人もいるし…

その反対に、女性器があるのに、それ以外の外観はどう見ても男性、という人もいます。

そして、生物学的な両性具有(半陰陽)の人、というケースも、それとは別にいます。

例として著者は、フーコーが書いた19世紀フランスの、有名な両性具有者…

エルキュリーヌ・バルバンの逸話を出して来ます。

女の子として生まれ育ち、女子修道院付属の学校に入れられ、そこで女子相手に恋愛までしながら…

実は男性器「も」持っているということが発覚してしまい、診察した医師や法曹関係者などから…

「君は男である」と言われ、法的に男性に「なる」ことを強要され、恋人から引き離されて男になって。

最後は自死して終わる、という悲劇の人物の、短い生涯の逸話です。

バトラーはこう記しています。

エルキュリーヌの解剖学的な事実は、セックスのカテゴリーの外にあるものではなく、セックスのカテゴリーを構築している要素を混乱させ、それを再配分するものなのである。

生まれつきの性器が「付いてるか付いてないか」で、性別=セックスを区別することは出来ない…

そういう場合が、往々にしてあるということ。

これに関して、突然私はある中学時代のクラスメイトのことを思い出しました。もう45年ほど忘れていたのに。

でもそのことは、後で書きます。

性器はともかくとして、男と女を分けるものには、染色体の別があるだろう、と思う方が多いでしょう。

遺伝子の染色体配列の末尾が「XX」になっていれば女性、「XY」になっていれば男性、というものです。

私も、男女に関する性器の差異には、曖昧な場合があるということは知っていましたけれど…

この遺伝子に関わる「細胞学的な差異」は、さすがに決定的なものだろうと思い込んでいました。

ところがこの本を読んで、絶対にそうというわけではなかったのだ、ということを知りました。

1987年、米国マサチューセッツ州の、マサチューセッツ工科大学(MIT)のデイヴィッド・ペイジ博士と、その共同研究者たちが…

行った研究の結果、医学的に男性と認定されて来たのに、染色体配列の尻尾は女性のものとされる「XX」だったり…

逆に、これまで女性と認定されて来た人であるのに、染色体は男性のものとされる「XY」である。

そういう人たちが確認されると発表しました。

(ペイジ博士たちはそうした染色体変異を持つ人々は人口の10%ほどであるという仮説を立てました)

ちなみに「男性認定」されて来た人々には、陰茎と睾丸があり、女性とされて来た人々には女性器と卵巣があったそうです。

(生殖細胞を作る機能的には不完全なもの、つまり不妊のケースがほとんどであったようですが)

いずれにせよ、遺伝子が持っている染色体からすると「XX男性」だったり「XY女性」だったと。

これだけでも、衝撃的な内容です。

ペイジ博士たちは「Y染色体」以外に、男性を決定する未知の「振り分け遺伝子」があると推測し…

最初はそういう説を立てて発表したのですが…

未知だった「振り分け遺伝子」の存在を覆す例証が出てきてしまい、その「大発見」は幻になってしまったとのこと。

この問題に関する解剖学的、遺伝子学的な論争は、いまだに続いているようです。

バトラーは、こう推測しています。

こういった例の中に存在している不連続は、このような単一項によって解決できるものではないのではないか。またさまざまな要素、機能、染色体、ホルモンの次元を含み込むセックスのカテゴリーは、わたしたちが当たり前のことと見なしている二分法の枠組みの中ではもはや機能しないのではないか。

こうしたことはあくまでも「ごく特殊な例外だろう。そんなものを取りざたしてどうなるのか」と思う人もいることでしょう。

それに対して、バトラーはこう述べています。

セックスに関する通常の自明な世界が、いかに社会的に構築されたものかを知る手がかりを与えてくれるのは、例外や異質なものである。

これまで立てられてきた前提は、文化慣習の次元で身体領域を自然化し安定化しているようなカテゴリーにはしたがうことができない例によって、突然に、また示唆的に転覆させられるのである。

異質なもの、首尾一貫していないもの、「外側」にあるものは、セックスのカテゴリー化を自明とする世界が実は社会によって構築されたものであり、したがって違う風に構築することも可能であることを教えてくれるのである。

身体的・物理的・解剖学的・遺伝子的なセックス=性別で「さえも」ここまで曖昧で、断定困難なものであるのです。

ましてや精神、おそらくは主に脳の化学物質伝達の働きによって生まれて来る「性指向」「性自認」などというものが…

より曖昧で、しかも複雑で多様性に満ちたものであることは、もはや私たちの誰もが認めざるを得ないのではないでしょうか。

それを、マジョリティの立場から「病気」の一種だなどと言って、無理やり変えるように迫ったり…

場合によっては命の危険も伴う外科手術を強要することは、正しいことだと言えるのでしょうか。

そして「マジョリティ」の人々が「自明のこと」「当然のこと」として、気に留めないし、気付くこともないけれど…

実はそれは自明でも、当然でもなく、改善可能だったり改善しなければいけないことが、世の中にはたくさんあるはずです。

そうしたことにいつも気づき、明るみに出して、みなに知らしめてくれたり…

固まって動かなくなったものを「攪乱」して、再活性化してくれる働きをするのは…

性的なものを含めた、社会の中の「マイノリティ」と呼ばれる人々なのではないでしょうか。

それが「マイノリティ」と呼ばれる人々が、社会の中に存在する意義なのであって…

彼らの社会的権利が守られるべき、というよりむしろ「いてくれなければ困る」人々なのではないか。

この本を読んで、あらためてそんな風に思ったのです。

最後に、私がこの本に接して思い出した、中学時代のクラスメイトのことをお話したいと思います。

「彼」を、仮に「X君」と呼びましょう。

その子は、男の子の制服を着て学校に来ていました。名前も、いわゆる男名前でした。

しかし、中学2年生のころからでしょうか「X君」の体が、次第に丸みを帯びて、やがて…

どこからどう見ても、第二次性徴を迎えた女性の、曲線的なスタイルになって来たのです。

身長も、普通の男子生徒よりもずっと低いものでした。

面差しも美しく優しげで、ちょっと気が弱そうで。

普段の所作や、体育のときなどの走り方ひとつとっても、女子そのものでした。

正直言って、男子が着る、黒い詰襟の制服を身に着けている以外は…

とても可愛らしい、小柄な「美少女」としか言えない人になったのです。

当然、周りからは奇異の目で見られ「おとこおんな」などと呼ぶ者もあらわれ。

友達もなく、いつもひとりでひっそりと、教室の片隅にいました。

あるとき、悪童のグループが「X君」を取り囲んで「お前、男だっていう証拠見せろよ」と迫り…

どうやら暴力的に、無理やりズボンを下ろしてしまったようでした。結果…

「なんだよ、付いてんじゃん。つまんねえの」という声が聞こえました。

男性器は、あったのでしょう。

その下?後ろ?に、女性器があったのかどうかまでは、いじめっ子たちは確認しなかったと思います。

それからしばらく「X君」は学校を休みました。

一応、登校できるようになって、みんなと一緒に卒業したのですが…

その後大学時代に同窓会があったとき、噂話としてですが「X君」は、自ら命を絶ったと聞きました。

本当だとしたら、何とも痛ましいことです。

本の中にもあった、エルキュリーヌ・バルバンと同じ運命を「彼」もたどってしまったのだとしたら。

そんな衝撃的なことを、なぜ私が、この本を読むまですっかり忘れていたのか不思議なのですが。

意図的に、記憶の中から消去してしまっていたのかもしれません。

彼とじっくり話すことは、結局ありませんでした。

友達になってあげればよかった。「あげれば」なんて言うのは傲慢ですけれど。

でも「おとこおんな」と仲良くなれば、周りからどんな懲罰を受けるか、想像できましたから。

私は当時、母から自慰行為をとがめられて折檻されたのをきっかけに、女子が怖くなって…

同性愛になっていたことを隠していましたから、なおさら怖かったのです。

でもやっぱり勇気を出して、友達になっていればよかったと、今になって思います。

(うちの息子だったら、友達になっていたかも)

そういう人が、その人らしい人格と身体のまま「普通に」生きて行けるような世の中を…

どのセクシャリティやジェンダーの人も、人としての尊厳を保って生きられる世の中を…

せめてこれから、作って行かなければいけないな、と思うのです。