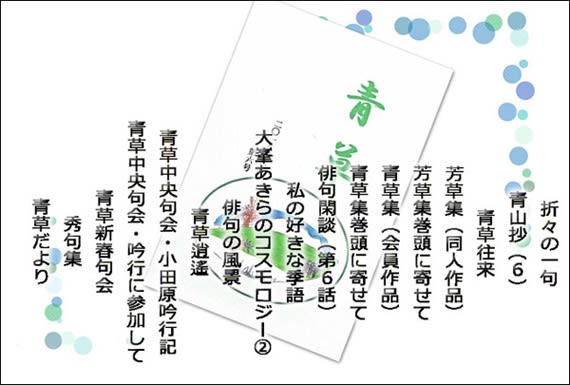

「青草」2019年秋季(第6号)が、令和元年8月20日に発刊されました。

ページ数を増やして、「私の好きな季語」、「俳句の風景」など楽しい記事も掲載いたしました。

その一部をご紹介いたします。

青山抄(6) 草深昌子

春寒や汀のここは松林

あれは鷹いやあれは鳶耕せり

どこかしら金の光りの落し角

雪の解け具合を隣近所かな

はこべらや波郷旧居に人の住み

永き日の消え入りさうな鳶のこゑ

山笑ふ鳶の一つがまた真上

はばからず揺れて鴉の巣でありぬ

べた塗りの明神さまの長閑なり

刻刻の金の振子の春惜しむ

この雨に着込みて春も逝きにけり

陶白く蠅虎の這うてをり

標本の蝶々八十八夜かな

ばら守の背中ぢゆうなる薔薇の影

川の底見えて鵜のゆく薄暑かな

睡蓮のその一寸の首たしか

崖の蟻わが手の甲にのりうつり

夏芝の高きところの禿げてあり

今し日を雲去る大山蓮華かな

君が墓キリンビールで濡らしけり

青草往来 草深昌子

俳句は「座の文学」です。俳句の上達を目指すなら、句会に出るのが一番です。俳句を日記につけて句会に出ない方もおられます。私も若いころは内緒で作っていましたが、それでは俳句になりません。俳句は句会に出して、お仲間の誰彼に「これ良し!」と認めていただいて、初めて真の一句となるのです。一句作れたらもう俳人です。

俳句は一人では出来ません。読み手が想像力を働かせてくださって一句完成です。俳句は世界一短い詩型ですから、多くは言えないものですが、言わなくてもわかってもらえるのが俳句です。だからこそ俳句における鑑賞ほど大事なものはないのです。

私は、句会はひと様の俳句に敬意を表する場であるということを肝に銘じています。自分の俳句の出来不出来より、佳き俳句に出会った時の喜びは譬えようもありません。

俳句の実作と鑑賞は車の両輪です。実作が出来ても鑑賞が出来なければ片びっこで車は前に進みません。鑑賞、つまり選句ですが、選句が確かになりますといつしか俳句も上達しています。

私は昔も今も、心から尊敬できる俳人と句会をご一緒させていただける幸せをひしひしと感じています。選句力を磨くように心掛けてはおりますものの、選句ほど悩ましいものはありません。

ましてや「青草」の選者として向き合うときには、大袈裟に聞こえるかもしれませんが、全身全霊を尽くしたいと願っています。自分が採った句は責任をもって褒めたいと思うからです。

作家又吉直樹が「悪意をもって読めば、その本をつまらなくするなんて簡単、本に対して協力的におもしろく読める方が楽しめる」とよき読書法を言いましたが、かの俳人原石鼎もまたこう述べました。

「他人の句を見る場合、好意を持って読むと、句の心持が読む者の心にたやすく入ってくる。好意を持たない他人の句を読むときは、その句の良いところが容易に入ってこない。良いところを見つけ出してほめる、そうすることによって自分の句境が進んでいくと思う」

石鼎ならぬ我が俳句の句境はなかなか深みに達しませんが、それでも、「青草」の選句を通して、鍛えられていることは間違いありません。

秀句集 草深昌子

読みさしに栞挟むや夜半の月 栗田白雲

白雲さんにお会いすると、何時も手に本を持っておられる。歴史考察や時代小説がお好きのようである。そんな読書家の日常がふと垣間見られるさりげない句であるが、「夜半の月」には抑えの効いた嗜みのほどがよく窺われる。

澄みきった月の明かりは、そのまま物語に差し込んでいるようであり、その余情もまた作者の心中に美しく漂っていることであろう。総じて白雲俳句には独白のような側面があるが、これが変転する自然のありようと地続きになっているところに独得の味わいが醸し出される。

いつまでも風の冷たく蝌蚪の紐 山森小径

小径さんは俳句の出発点から巧い句を作られたから、「俳句的な俳句はよくない」、「もっと無意味なのがよい」等と、徹底して写生の句を要求してきたように思う。それは私自身に言い聞かせる言葉でもあったから、時には厳し過ぎたのではないかと反省しているが、小径さんは黙々と学ばれ、今やその素直な心の躍動のまま作句されていて、共鳴するばかりである。掲句は、蝌蚪の紐の見られる頃の気象状況として、大いに頷かされるものであるが、その心底には微小なる命への愛惜が潜んでいる。

雨傘を朝日に広げ春隣 柴田博祥

夕べの雨も止んで、その雫と共に眩しいばかりの朝日のきらめきが見えるようである。春遠からじの思いが嘘偽りなく読者に伝わってくる。それは「干して」ではなく、「広げ」という具体的な表現が決まっているからである。

年用意畑から松を切り出しぬ 石原虹子

年末になって新しい年を迎えるための用意はさまざまあるが、これは「松迎え」というものであろう、我が畑から門松用の松を切り出してくるというのである。物を買って事済ますという私などから見ると何と素晴らしい松飾りであろうかと思う。

年年歳歳守って来られた風習かも知れない、その心ばえには既に佳き年の巡りが約束されているようである。

冬木立単車一台通りけり 中澤翔風

人口三千人足らずという過疎の清川村に吟行した折の句である。その日は、すっかり葉を落とした裸木がひそやかに立ち並んでいた。一台の単車が通り抜けた、ただそれだけで、冬木立が明らかに立ち上がってくるものである。

寒々とした景に、一瞬の光りが当たったかと思うと、また元通りの静けさに戻るのである。

胸に抱く児の手が先に破魔矢受く 伊藤波

「胸」という言葉は一句を甘くする作用があって、なかなか使えないものであるが、この句の胸ほどほのぼのと一心同体の胸に染入るものはないように思われる。

魔除けの羽根は、もう赤ん坊に乗り移ったかのように真っ白に輝いている。めでたい句である。

乗り継いで池上線や春浅し 奥山きよ子

一読、池上線が効いていて、「春は名のみの風の寒さ」が実感されるものである。池上線と言えば私には池上本門寺裏手の梅見を想像するからかも知れないが、池上線を知らなくても「池上」という字面、「イケガミセン」という語感も、季題に通ってくるものがあるだろう。ちなみに、池上線は五反田と蒲田を結ぶ電鉄である。

花南瓜窓の光の黄色かな 東小薗まさ一

南瓜の花は暑さの中に次々と地を這って咲く大きな鮮黄色の花である。そのむんむんたる生気が窓いっぱいに迫ってくるような輝かしさに満ちている。印象鮮明なる明るさを二重写しに捉えたところ出色の出来である。

草餅を頬張る吾子や手に二つ 長谷川美知江

何とはつらつたるお子さんであろうか。頬張ったり、手に握ったりという、愛らしくも欲張った仕草が草餅のふくらみや粘りを艶やかに感じさせて、野趣のありようがいかにも懐かしい。

小春日や角をまがれば風頬に 芳賀秀弥

何の衒いもなく小春日和の気持ちよさが感受された。

感じたもの、見たものをありのまま言葉に置き換えるのは簡単なようで難しいものである。倦まずたゆまずこつこつと作句される秀弥さんの物静かなる態度があってこその一句であろう。純粋無垢の風は読者にも心地がいい。

雛飾り寝床は隅になりにけり 渡邊清枝

お座敷に所狭しと飾られた豪華な雛壇が想像される。

内裏雛、官女雛、五人囃子、矢大臣、そして雛の調度や花の飾りや菱餅等々、桃の節句の明るさや喜びが、控えめにも、「寝床は隅になりにけり」に言い尽くされている。

行く雲の深閑としてさくら餅 中野はつ江

流れ行く雲のダイナミックなありようが、いつしか深閑たるものとなっていったのである。「深閑として」は観念ではない。深閑としか言いようのなかった直感は、桜餅を際立たせるのに十分である。

日脚伸ぶボールは高く蹴り上げて 上野春香

何のはからないもない一句の大らかさ。ボールを高く蹴

り上げたその瞬間の日差しがきらめいている。ボールならずとも自然を、とりわけ季節をキャッチすることの自然体が俳句のよろしさである。

秋彼岸花買ふ人の静かなり 木下野風

春の彼岸とは違った秋彼岸の頃の季節感が滲み出ている。供花を求めて花屋に立ち寄ったところ、人々のその静かなる佇まいに心打たれたのであろう。野風さんの表情にもふと秋草の風情が映し出されているようである。

その他、注目句をあげます。

五人降り一人乗るバス菊日和 佐藤健成

耕にちよつと顔出す蚯蚓かな 菊竹典祥

部屋中に蒲団とりどり大家族 間草 蛙

初富士や峠に古き道しるべ 坂田金太郎

鍬始老いの手際のよかりけり 二村結季

お出掛けはちよつとお江戸へ春隣 古舘千世

小田原の蒲鉾弁当花筵 松尾まつを

ベランダに吹くや夕日の石鹸玉 熊倉和茶

割烹着姿の母や石鹸玉 河野きなこ

子を叱る声の明るき去年今年 平野 翠

硬き葉の帽子に落つる留守詣 日下しょう子

初電車急勾配を登りけり 鈴木一父

蔵出しの鍬また鎌や下萌ゆる 末澤みわ

山桜小路出でくる郵便夫 森田ちとせ

鯖みりんふつくら焼けてクリスマス 川井さとみ

はうたうや葱たつぷりと加へたる 石堂光子

山藤や絡まる蔓の中に垂れ 泉 いづ

海原や手に触るる如天の川 森川三花

山道に洋館があり秋の蜂 黒田珠水

掃初や風に飛ばされ菓子袋 市川わこ

路地裏の土の温もり猫の恋 冨沢詠司

土器に米艶やかや神の留守 米林ひろ

山笑ふ信玄餅にひとくさり 湯川桂香

半袖の子らも混りて彼岸寺 加藤洋洋

軒高く薪積まれをり村の冬 堀川一枝

居間に糞落してゆくやつばくらめ 新井芙美

ゴンドラの下や色なき冬木立 田中朝子

陽炎の砂利道を行く一輪車 小泉いずみ

落椿蕊の高さに汚れなし 神﨑ひで子

北育ち箒で退かす春の雪 加藤かづ乃

鶴首の瓶に一枝白き梅 小幡月子

縄をなふ父のうしろの焚火かな 中 園子

薬医門くぐると一つ棗の実 田野草子

黒揚羽縁台近く飛んでをり 福山玉蓮

柚子落ちて匂ひの上がる駐車場 漆谷たから

大雪の便りを聞くも春隣 丸山さんぽ

花韮や通過電車のつむじ風 松井あき子

運動会男先生ひた走る 大本華女

春立つや丘を下れば印刷所 佐藤昌緒

《 編集後記 》

「青草」も結成から十年を過ぎて会員の句作の力量もぐんと上がり、ことにこの二,三年のレベルの伸びには目を見張るものがあります。結社誌を編集していて、その足跡の確かさを感じています。

青草の本拠地厚木市は神奈川県の中央に位置し丹沢山塊の東の端に聳える名峰大山の山麓にあり朝な夕なにその勇姿を眺めています。

大山は阿夫利山と呼ばれ、江戸時代は関八州の雨乞信仰の山で大山詣での宿場町としても栄えた街でした。

山麓を流れる大河相模川の支流が市内を四本も流れて夏の鮎釣りと鮎まつりの大花火大会は小田急本厚木駅が人で埋まります。秋は黄金に輝く稲穂には稲雀が群がり、愛甲梨園では梨狩が楽しめます。冬には河川に多くの水鳥たち渡来して河川敷の散策には俳句ネタがてんこ盛りです。

草深昌子主宰の指導する「写生俳句」と、この四季折々の自然が織りなす絶妙のコンビネーションが更なる高みに向けて羽ばたこうとする句会仲間の姿が眩しく輝きます。 (金太郎)

「芳草集」「青草集」に続く

草深昌子句集『金剛』特集

草深昌子句集『金剛』特集