2018年1月5日のハイキング

『新春初願い・伊勢神宮初詣』

昨日の続きです。

宇治山田駅スタート→

宇治山田駅スタート→ 外宮→

外宮→ 内宮→

内宮→ おはらい町通り→

おはらい町通り→

猿田彦神社→

猿田彦神社→ 五十鈴川駅ゴール

五十鈴川駅ゴール

10Km+α( 31.524歩)のハイキングでした。

31.524歩)のハイキングでした。

301-赤福-外宮前特設店

内宮の赤福本店は、混雑するので

ここでぜんざいを食べます

302-赤福-外宮前特設店-ぜんざい

美味しかったです(^◇^)

303-皇大神宮-内宮

神路山(かみじやま)、島路山(しまじやま)の麓、

五十鈴川のほとりに鎮座する皇大神宮は、

皇室の御祖神であり日本人の大御祖神である

天照大御神をお祀りしています。

今から2000年前、皇位のしるしとして

受け継がれる三種の神器の一つである八咫鏡やたのかがみを

ご神体として伊勢の地にお祀りし、

国家の守護神として崇める伊勢信仰は平安末期より

全国に広がりがみられました。

現在でも全国の神社の本宗として特別に崇敬を集めます。

304a-皇大神宮-内宮

304b-皇大神宮-内宮マップ

305-皇大神宮-内宮-一の鳥居

306-宇治橋

307-五十鈴川

308-内宮-神苑

309-内宮-神苑

310-内宮-神苑

311-内宮-神苑

312-内宮-神苑

313-内宮-神苑

314-内宮-境内

315a-内宮-表参道火除橋

315b-内宮-堀川

316-内宮-臨時手水舎

317-内宮-手水舎

318-内宮-五十鈴川御手洗場

五十鈴川は、「御裳濯川(みもすそがわ)」とも呼ばれ、

倭姫命(やまとひめのみこ)とが御裳のすそを濯いだことから

名付けられたと伝えらえます。

神路山を水源とする神路川と、島路山を源とする島路川の二つの流れが、

合流して五十鈴川となります。

御手洗場の流れは清らかさの象徴。

内宮参道の右手のゆるやかな斜面を下りていくと、

元禄5年(1692)徳川綱吉の生母、桂昌院(けいしょういん)が

寄進したといわれる石畳を敷き詰めた御手洗場が見え、

ここでは手水舎と同じようにお清めができます。

昔ながらに五十鈴川の澄んだ流れで身も心も清めてから

お参りしましょう。

319-内宮-五十鈴川御手洗場

320-内宮-瀧祭神

五十鈴川の御手洗場の近くにあり、

御垣と御門のみで社殿はなく、石畳に祀られています。

五十鈴川の守り神として古くから大切に祀られ、

内宮の所管社ながら、祭典は別宮に準じています。

伊勢では毎年8月1日(八朔はっさく)に五十鈴川で汲んだ水を

瀧祭神にお供えし、家に持ち帰った後、

神棚で無病息災を祈る風習があります。

321-内宮-瀧祭神-拝殿

322-内宮-瀧祭神-拝殿

323a-別宮-風日祈宮への参道

こんな大勢の人が参拝されるのは初めて見ました

風日祈宮橋を渡り向かいます

323b-別宮-風日祈宮

御祭 級長津彦命(しなつひこのみこと)

級長戸辺命(しなとべのみこと)

ご祭神は、伊弉諾尊いざなぎのみことの御子神で、

特に風雨を司る神、級長津彦命、級長戸辺命。

雨風は農作物に大きな影響を与えますので、

神宮では古より正宮に準じて丁重にお祭りしています。

風日祈宮に通じる風日祈宮橋かざひのみのみやばしの上からは、

美しい新緑や紅葉を望むことができます。

323c-別宮-風日祈宮-古殿地

324-内宮-忌火屋殿(正面)・遙拝所(左)

忌火屋殿(正面)

神饌しんせんの調理を行う「神様の台所」。

忌火(いみび)とは、「清浄な火」という意味で、

火鑽具(ひきりぐ)を用いて清浄な火をおこし、

お供えものを準備します。

忌火屋殿の前庭は、祓所とよばれ、

祭典の前に神饌と神職を祓い清めます。

遙拝所(左)

体の不自由な人がここから参拝します

325-御贄調舎

御贄調舎は正宮の石段の下にあります。

内宮の祭典の際、御饌都神みけつかみである外宮の豊受大御神を

ここにお迎えし、神饌の代表として鰒あわびを

調理する儀式が行われます。

この行事は古く五十鈴川の中州で行われていました。

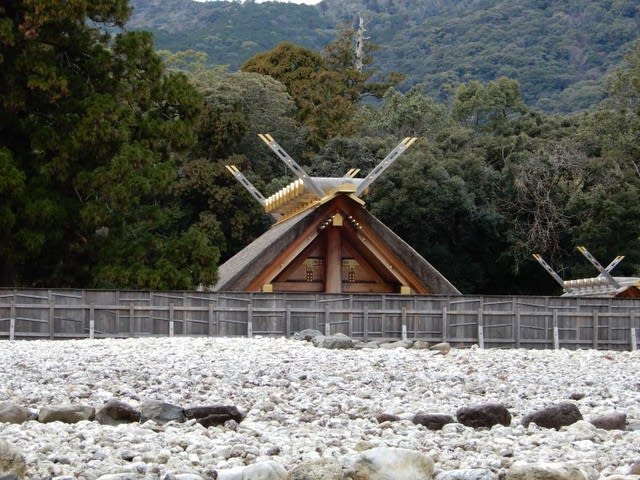

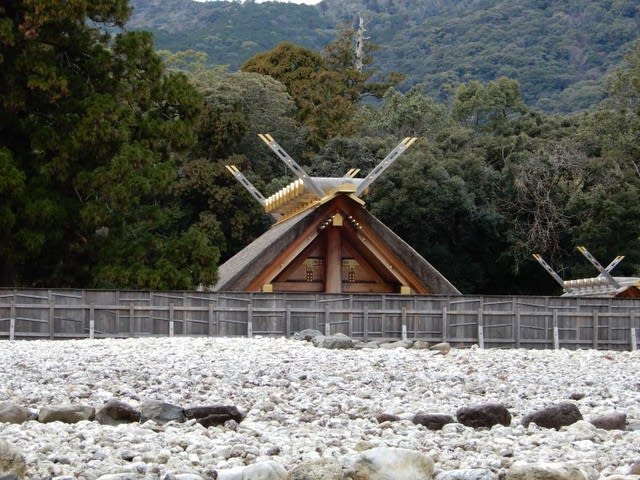

326-皇大神宮-正宮

皇大神宮は、皇室の御祖神であり日本人の大御祖神である

天照大御神をお祀りしています。

327-皇大神宮-正宮

328-皇大神宮-正宮-古殿地

329-皇大神宮-正宮-古殿地

330-皇大神宮-正宮-古殿地

331-皇大神宮-正宮-側面

332-皇大神宮-正宮

333-皇大神宮-正宮

続きは、明日です。

『新春初願い・伊勢神宮初詣』

昨日の続きです。

宇治山田駅スタート→

宇治山田駅スタート→ 外宮→

外宮→ 内宮→

内宮→ おはらい町通り→

おはらい町通り→ 猿田彦神社→

猿田彦神社→ 五十鈴川駅ゴール

五十鈴川駅ゴール10Km+α(

31.524歩)のハイキングでした。

31.524歩)のハイキングでした。301-赤福-外宮前特設店

内宮の赤福本店は、混雑するので

ここでぜんざいを食べます

302-赤福-外宮前特設店-ぜんざい

美味しかったです(^◇^)

303-皇大神宮-内宮

神路山(かみじやま)、島路山(しまじやま)の麓、

五十鈴川のほとりに鎮座する皇大神宮は、

皇室の御祖神であり日本人の大御祖神である

天照大御神をお祀りしています。

今から2000年前、皇位のしるしとして

受け継がれる三種の神器の一つである八咫鏡やたのかがみを

ご神体として伊勢の地にお祀りし、

国家の守護神として崇める伊勢信仰は平安末期より

全国に広がりがみられました。

現在でも全国の神社の本宗として特別に崇敬を集めます。

304a-皇大神宮-内宮

304b-皇大神宮-内宮マップ

305-皇大神宮-内宮-一の鳥居

306-宇治橋

307-五十鈴川

308-内宮-神苑

309-内宮-神苑

310-内宮-神苑

311-内宮-神苑

312-内宮-神苑

313-内宮-神苑

314-内宮-境内

315a-内宮-表参道火除橋

315b-内宮-堀川

316-内宮-臨時手水舎

317-内宮-手水舎

318-内宮-五十鈴川御手洗場

五十鈴川は、「御裳濯川(みもすそがわ)」とも呼ばれ、

倭姫命(やまとひめのみこ)とが御裳のすそを濯いだことから

名付けられたと伝えらえます。

神路山を水源とする神路川と、島路山を源とする島路川の二つの流れが、

合流して五十鈴川となります。

御手洗場の流れは清らかさの象徴。

内宮参道の右手のゆるやかな斜面を下りていくと、

元禄5年(1692)徳川綱吉の生母、桂昌院(けいしょういん)が

寄進したといわれる石畳を敷き詰めた御手洗場が見え、

ここでは手水舎と同じようにお清めができます。

昔ながらに五十鈴川の澄んだ流れで身も心も清めてから

お参りしましょう。

319-内宮-五十鈴川御手洗場

320-内宮-瀧祭神

五十鈴川の御手洗場の近くにあり、

御垣と御門のみで社殿はなく、石畳に祀られています。

五十鈴川の守り神として古くから大切に祀られ、

内宮の所管社ながら、祭典は別宮に準じています。

伊勢では毎年8月1日(八朔はっさく)に五十鈴川で汲んだ水を

瀧祭神にお供えし、家に持ち帰った後、

神棚で無病息災を祈る風習があります。

321-内宮-瀧祭神-拝殿

322-内宮-瀧祭神-拝殿

323a-別宮-風日祈宮への参道

こんな大勢の人が参拝されるのは初めて見ました

風日祈宮橋を渡り向かいます

323b-別宮-風日祈宮

御祭 級長津彦命(しなつひこのみこと)

級長戸辺命(しなとべのみこと)

ご祭神は、伊弉諾尊いざなぎのみことの御子神で、

特に風雨を司る神、級長津彦命、級長戸辺命。

雨風は農作物に大きな影響を与えますので、

神宮では古より正宮に準じて丁重にお祭りしています。

風日祈宮に通じる風日祈宮橋かざひのみのみやばしの上からは、

美しい新緑や紅葉を望むことができます。

323c-別宮-風日祈宮-古殿地

324-内宮-忌火屋殿(正面)・遙拝所(左)

忌火屋殿(正面)

神饌しんせんの調理を行う「神様の台所」。

忌火(いみび)とは、「清浄な火」という意味で、

火鑽具(ひきりぐ)を用いて清浄な火をおこし、

お供えものを準備します。

忌火屋殿の前庭は、祓所とよばれ、

祭典の前に神饌と神職を祓い清めます。

遙拝所(左)

体の不自由な人がここから参拝します

325-御贄調舎

御贄調舎は正宮の石段の下にあります。

内宮の祭典の際、御饌都神みけつかみである外宮の豊受大御神を

ここにお迎えし、神饌の代表として鰒あわびを

調理する儀式が行われます。

この行事は古く五十鈴川の中州で行われていました。

326-皇大神宮-正宮

皇大神宮は、皇室の御祖神であり日本人の大御祖神である

天照大御神をお祀りしています。

327-皇大神宮-正宮

328-皇大神宮-正宮-古殿地

329-皇大神宮-正宮-古殿地

330-皇大神宮-正宮-古殿地

331-皇大神宮-正宮-側面

332-皇大神宮-正宮

333-皇大神宮-正宮

続きは、明日です。