2016年3月9日の大津地裁による高浜原発3号機および4号機の仮処分の決定の判決文は、下記URLを参照

http://adieunpp.com/download&link3/160309otukettei.pdf

判決文を読むと原発関連事項が整理できるので、一度、本文の通読を皆さんへお薦めしたい。

同判決は今後の取消処分の方向性を決定付けるものと思われるので、少し、内容を検討したい。

争点は、次の7点である。

(1)立証責任の所在(争点1)

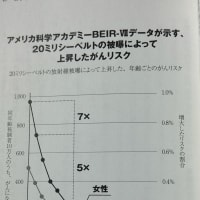

(2)過酷事故対策(争点2)

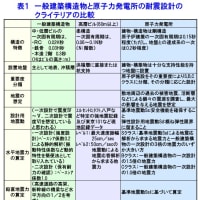

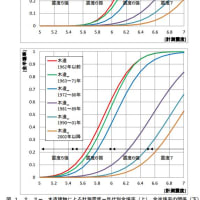

(3)耐震性能(争点3)

(4)津波に対する安全性能(争点4)

(5)テロ対策(争点5)

(6)避難計画(争点6)

(7)保全の必要性(争点7)

争点1について判決文から抜粋すると、

1.争点1(立証責任の所在)に関する当事者双方の主張

(1)債権者(原告)の主張

志賀2号機訴訟1審判決は、

原子炉施設における安全設計および安全管理の方法に関する試料はすべて被告が保有していること等から、原告らにおいて、被告の安全設計や安全管理の方法に不備があり、本件の原子炉の運転により原告らが許容限度を超える放射線を被ばくする具体的可能性があることを相当程度立証した場合には、公平の観点から、被告において、原告らが指摘する「許容限度を超える放射線被ばくの具体的危険」が存在しないことについて、具体的根拠を示し、かつ、必要な資料を提出して反証を尽くすべきであり、これをしない場合には、上記「許容限度を超える放射線被ばくの具体的危険」の存在を推認すべきであると判示した。

この立証責任の分配方法こそ、原発民事差止訴訟において公平、適切であり、かつ、伊方原発訴訟最高裁判決の趣旨を民事訴訟において体現したものである。

(2)債務者(被告)の主張

本件仮処分が民事裁判である以上、民事裁判における主張立証責任の一般原則に従い、上記請求が認められるための要件については、債権者らにおいて、その主張立証責任を負担すべきである。原子力発電所に関する裁判においても、この理を変更すべき理由はなく、従来の原子力発電所の運転差止訴訟においても、そのような判示をした最高裁判所判例がないのは勿論のこと、裁判例においても主張立証責任の存在そのものを転換したものは存在しない。

当裁判所の判断

伊方原発訴訟最高裁判決は、「原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理の判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議および判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。ーーー」旨判示した。

ーーーー

原子力発電所の付近住民がその人格権に基づいて電力会社に対し原子力発電所の運転差止を求める仮処分においても、その危険性即ち人格権が侵害されるおそれが高いことについては、最終的な立証責任は債権者が負うと考えられるが、原子炉施設の安全性に関する資料の多くはを電力会社が保持していることや、電力会社が、一般的に、関係法規に従って行政官庁の規制に基づき原子力発電所を運転していることに照らせば、上記の理解は概ね当てはまる。

そこで、本件においても、債務者において、依拠した根拠根拠、資料等を明らかにすべきであり、その主張および疎明が尽くされない場合には、電力会社の判断に不合理な点があることが事実上推認されるものとういべきである。しかも、本件は、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力規制行政に大幅な改変が加えられた後(前提事実(7))の事案であるから、債務者は、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力規制行政がどのように変化し、その結果、本件各原発の設計や運転のための規制行政が具体的にどのように強化され、債務者が上記要請にどのように応えたかについて、主張および疎明を尽くすべきである。

このとき、原子力規制委員会が債務者に対して設置変更許可を与えた事実(前提事実(7))のみによって、債務者が上記要請に応える十分な検討をしたことについて、一応の主張および疎明があったとすることはできない。当裁判所は、当裁判所において原子力規制委員会での議論の再現を求めるものではないし、原子力規制委員会に代わって判断すべきであると考えるものでもないが、新規制基準の制定過程における重要な討議や、議論を踏まえた改善点、本件各原発において問題となった点、その考慮結果等について、債権者が道筋や考え方を主張し、重要な事実に関する資料についてその基礎データを提供することは、必要であると考える。そして、これらの作業は、債務者が既に原子力委員会において実施したものと考えられるから、これらの主張や疎明資料の提供は速やかになされなければならず、かつ、およそ1年の審理期間を費やすことで、基本的には提供することが可能なものであると考える。

本ブロガの感想

(全文を通読していないが)

1.民事訴訟と言えども、立証責任は被告側に分配すべきとする本地裁の考えは、他の取消訴訟でも定着するのではないか。

2.福島第一原子力発電所事故後の新規制基準の性格が真に、原子力発電所の危険性を解消するものかが、間接的に検討の対象になると本地裁は主張している。

即ち、技術的なことに関連する訴訟であっても、その技術的事項の妥当性を直接、対象としなくても、債権者側に説明責任を課すことで、その技術的事項が裁判所の審理対象となり得ることを明確に示した。

3.関電は、原子力規制委員会の再稼働の承認を得られたことのみを持って、裁判所の資料提出、疎明の要請に従わなっかたこと、不誠実な対応が伺える。

4.希望するとすれば、判決文中に、新規制基準の成り立ちについての経緯の説明が欲しかった。新規制基準がどのような法的根拠を持つのか、誰が作成し、それを良としたのか、「世界一厳しい基準」と言うけれど、安倍首相がそういうだけなのか等々新規制基準にまつわる雲が晴れないままである。新規制基準を既成事実としてそれ以降を論じることに違和感を覚える。

以上

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます