亡くなられた方のご冥福をお祈りします。また、一連の余震に遭われている人達にお見舞い申しあげます。

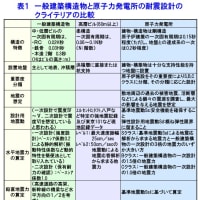

一般家屋(現在の建築基準法に基づく)と原子力発電所の耐震性の比較検討をしたいと思い検索したところ、

一般財団法人 高度情報科学技術研究機構の「原子力百科事典ATOMICA」に下表があった。

http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=02-02-05-05

(2008年9月更新)

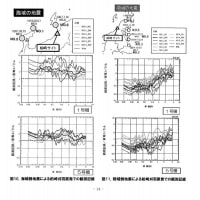

(1)設計用地震動が一般家屋と原発でそれぞれ違う(違うのは、それぞれに求められる耐震性が違うからと思いたい)。

しかし、「Cクラス:一般建築構造物の一次設計の1.0倍の地震力」と規定されており、一般建築構造物の二次設計が適用されていない。

ということは、二次設計をクリアした一般建築物構造物が原発Cクラスの建築構造物の耐震性より高い場合もあり得ることになる。

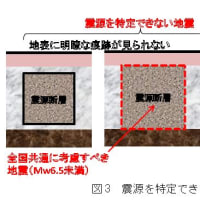

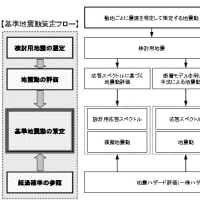

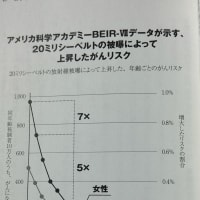

(2)熊本地震の報道に接して、 現行の、一般および原発に関する耐震指針には、機械技術者の目から見て、重大な欠陥がありそうだ。

即ち、現行の種々の耐震性の基準は、原発の耐震基準も含め、一回の大地震に耐えれば良い(例の、経済的観点からの弾塑性設計法を採用しているところを見ると辛うじて)、として作成されている。

しかも、100%安全であることを保証していない。まるで、原発再稼働に関する原子力規制委員長の発言みたい。

しかし、熊本地震のように、例えば、震度7未満の地震が、被害構造物の補修の暇なく、数回から数百回に亘り連続して襲うことを想定していない。即ち、ボクシングで連打を浴びるようなものである。

したがって、今回の熊本地震では住宅の倒壊が想定以上に大きくなる可能性がある(建築基準法では想定していない連続地震!!!そうならないことを祈るだけである、また、安全な場所に避難することがとても大事である。

前回より弱いと侮るなかれ!!!)。

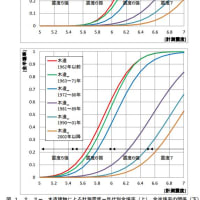

(3)震度7の、14日の地震は、日奈久断層帯(81km)の高野―白旗区間(16km)で発生したと想定される。その断層帯について、熊本県は耐震補強計画作成のために、住宅被害をシミュレーションしている(平成28年4月)。

以下に示す。

建築された年代で耐震性が異なることを注目して欲しい。また、この被害推定は、地震動および地盤等により大きくことなる。更に、下表には、地盤の液状化および地盤の滑りによる倒壊を含まないことに注意。

http://cyber.pref.kumamoto.jp/bousai/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます