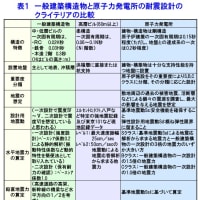

標記指針の時代による変遷および各種耐震設計審査指針を理解するためにもそれらの比較表(1/6~6/6)を作成した。

以下、地震工学に疎い、単なる機械技術者であった一人の感想を述べたい。

1.東海原発が1959年12月1日にゴーサインが出てから、指針らしいものが出来た昭和53年9月29日(1987年)の初期指針(当ブログの比較表(1/6~6/6)参照)が制定されるまで実に約20年の間、耐震設計審査無しで23基の原発が建設され、運転されていた。(出典:「原子炉時限爆弾」広瀬隆著)

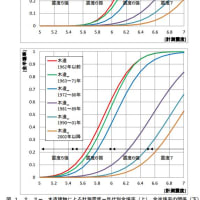

東海第一のコルダーホール型、および実用軽水炉型では、初物の福島第一原発第1号機を初めとする23基である。これら23基は、自主耐震基準で建設されており、例えば、福島第一第1号機の耐震性はアメリカにおける耐震性の270ガルである。即ち、アメリカの実用型軽水炉の初物原発がそのままフルターンキー契約で日本内に導入された。

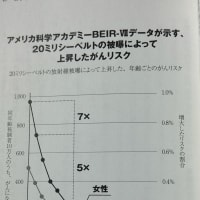

地震国の日本を考えない、まして唯一の被ばく国である日本に原子炉の建設を進めた日本社会、耐震指針の策定に思いを致さない無責任を放置する社会システム、経済を優先する安全思想等に大きな欠陥があると思う。

今なお、その日本社会の社会システム等の欠陥が存続しているように思う。それを示すのが、原子炉耐震設計審査指針であり、安倍首相の主導による集団自衛権関連法案の成立等々である。

23基の内、2016年5月現在で、下記13基が廃炉決定

東海第一は65~98年の33年間運転し、01年から解体作業に着手し、原子炉本体の解体は2024年までの予定、その他を含めると2025年までかかる。

このことから、通常の廃炉は、一基につき全体で約30年以上かかることが分かる。したがって、福島第一の30年~40年というのは大嘘。

溶融し不定形の燃料を取り出すだけでも100年近くかかるであろう。

3.11の事故で、福島第一第1~第4号の廃炉決定(2012年4月19日)、浜岡第1号、第2号の約30年に亘る運転後、廃炉決定(2008年12月22日)、敦賀第1号の廃炉決定(2015年3月17日)、美浜第1、第2号の廃炉決定(2015年3月17日)、島根第1号の廃炉決定(2015年4月30日)、伊方第1号の廃炉決定(2016年3月)、玄海第1号の廃炉決定((2015年4月27日)

また、残るのは下記の10基である。

東海第二、福島第一第5,6号、福島第二第1号、美浜第3号、大飯第1,2号、高浜第1,2号、玄海2号

2.初期指針(昭和53年9月29日)以前は、「原子炉施設は、その系および機器が地震により機能の喪失や破損を起こした場合の安全上の影響を考慮して重要度により適切に耐震設計上の区分がなされ、それぞれ重要度に応じた適切な設計であること。」(昭和45年4月23日)という、原子炉安全審査の一環としての概念的規定のみであ。

3.しかも、新指針(平成18年)が制定される以前の日本の殆どの原発が、

「現在の地震学の二本柱となっている、①震源断層面のズレが地震の発生源、②プレートテクトニクス、の基本が確立される前の、日本の古い地震学 の思想を根拠にしたものである。(広瀬隆著「原子炉時限爆弾」159ページ)」耐震設計審査指針に沿い、建設され、稼動されている。

バックチェックは誠実に実施されているか疑わしい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます