ちょっと別系統に逃げている間に・・

やはり「ヴァリス」は読み逃げ的速読ではだめなので

ここはパス・・

「ヴァリス」「聖なる侵入」「ティモシー・アーチャーの転生」

ヴァリス三部作は、ずっと後に回します

で、今日は映画がらみの本と帯で意味もなくお茶を濁す一手

(テレビなら番組途中のコマーシャルでしょうか)

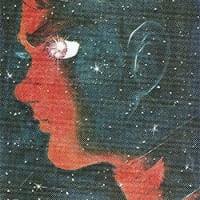

何と言っても「ブレードランナー」

1982年の公開時、このカバーが掛けられたけれど

中味はそれまでと同じ文庫本の「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」で

カバーを外せば「ブレードランナー」の「ブ」の字もない

「暗闇のスキャナー」が映画公開では

原作表記のカタカナ化「スキャナーダークリー」となったのと違い

「ブレードランナー」はバロウズの作品からの借りものだし

ディックの作品発表時に出版社によって改題された物と違って

「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」というタイトルがすでに作品の主要なイメージを構成しているので

映画公開に合わせてタイトルまで変えるわけにはいかない

カバーも良く見ると〔映画化名〕と断り書きをし

( )の中にタイトルを入れている

カバーがすでに「帯」だと言えばそういう装丁なのか

その上に巻かれたほんとの帯には

「2020年-レプリカンとは人類に宣戦布告!」と大げさに叫んでいる

映画が当たらなかったので結局それがその時は良かった

アメリカでは「ET」の影に隠れたいした興行成績を上げることなく

日本ではもっと悲惨な入りで早々に公開が打ち切られた

しかし、アニメ「攻殻機動隊」のように

(逆でしょうね「攻殻機動隊」が日本における「ブレードランナー」のように、となるでしょう)

レンタルビデオ、セルビデオという視聴形態に助けられて

一躍SF映画の時代を画する作品として定着した

「2001年宇宙の旅」「エイリアン」そして「ブレードランナー」

手法自体がSFチックなフルCG映画となる前の

金字塔の一つであることは間違いない(表現が古風だ・・我ながら)

映画の評価が上がったからと言って

やはり「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」はこのタイトルしかあり得ないし

むしろ「ブレードランナー」はリドリー・スコットの作品として評価されているし

ディックもそれにあやかる必要はないビッグネームになったし

それぞれが読者と鑑賞者を納得させるものとして扱われている

このカバーとのコラボもディック的な幻で

ユービックを吹きかけて元に戻すのが正しい

バランタインの系列の出版社と思われるDELREYから出されたペーパーバックです

これはカバーではなく表紙が「ブレードランナー」

中味はきちんと「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」になっている

もちろん英語版で読んだわけではなく本棚に立ててあっただけなのに

今回、スキャナーにかけた後、表紙がほとんど取れかけてしまった

キップル化してしまうところがディックの本らしい

アメリカのほうが映画への思い入れが強いのがわかります

出版社が割り切りが良いのか

改めて思い直すと

随分いい加減なディックファンなのだと思い知る

読み終えていない本があったし

思いだそうとして思い出せない、あるいは混同していた作品もあり

背景的な知識について文献にあたり検証したりもしていない

それでもディックが面白いということでご容赦を

やはり「ヴァリス」は読み逃げ的速読ではだめなので

ここはパス・・

「ヴァリス」「聖なる侵入」「ティモシー・アーチャーの転生」

ヴァリス三部作は、ずっと後に回します

で、今日は映画がらみの本と帯で意味もなくお茶を濁す一手

(テレビなら番組途中のコマーシャルでしょうか)

何と言っても「ブレードランナー」

1982年の公開時、このカバーが掛けられたけれど

中味はそれまでと同じ文庫本の「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」で

カバーを外せば「ブレードランナー」の「ブ」の字もない

「暗闇のスキャナー」が映画公開では

原作表記のカタカナ化「スキャナーダークリー」となったのと違い

「ブレードランナー」はバロウズの作品からの借りものだし

ディックの作品発表時に出版社によって改題された物と違って

「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」というタイトルがすでに作品の主要なイメージを構成しているので

映画公開に合わせてタイトルまで変えるわけにはいかない

カバーも良く見ると〔映画化名〕と断り書きをし

( )の中にタイトルを入れている

カバーがすでに「帯」だと言えばそういう装丁なのか

その上に巻かれたほんとの帯には

「2020年-レプリカンとは人類に宣戦布告!」と大げさに叫んでいる

映画が当たらなかったので結局それがその時は良かった

アメリカでは「ET」の影に隠れたいした興行成績を上げることなく

日本ではもっと悲惨な入りで早々に公開が打ち切られた

しかし、アニメ「攻殻機動隊」のように

(逆でしょうね「攻殻機動隊」が日本における「ブレードランナー」のように、となるでしょう)

レンタルビデオ、セルビデオという視聴形態に助けられて

一躍SF映画の時代を画する作品として定着した

「2001年宇宙の旅」「エイリアン」そして「ブレードランナー」

手法自体がSFチックなフルCG映画となる前の

金字塔の一つであることは間違いない(表現が古風だ・・我ながら)

映画の評価が上がったからと言って

やはり「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」はこのタイトルしかあり得ないし

むしろ「ブレードランナー」はリドリー・スコットの作品として評価されているし

ディックもそれにあやかる必要はないビッグネームになったし

それぞれが読者と鑑賞者を納得させるものとして扱われている

このカバーとのコラボもディック的な幻で

ユービックを吹きかけて元に戻すのが正しい

バランタインの系列の出版社と思われるDELREYから出されたペーパーバックです

これはカバーではなく表紙が「ブレードランナー」

中味はきちんと「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」になっている

もちろん英語版で読んだわけではなく本棚に立ててあっただけなのに

今回、スキャナーにかけた後、表紙がほとんど取れかけてしまった

キップル化してしまうところがディックの本らしい

アメリカのほうが映画への思い入れが強いのがわかります

出版社が割り切りが良いのか

改めて思い直すと

随分いい加減なディックファンなのだと思い知る

読み終えていない本があったし

思いだそうとして思い出せない、あるいは混同していた作品もあり

背景的な知識について文献にあたり検証したりもしていない

それでもディックが面白いということでご容赦を

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます