かつて発売されていた国産PCのRPG、ってのはあまりマトモなヤツが無い。

何度か言ってるが、まずは国産RPGと言うのは、ドラクエが出るまではマトモなヤツが一本も無かった、と言って良い。

そもそも、日本では、今ではARPGと呼ばれるスタイルのゲームの方が主流で、WizardryやUltimaみたいなRPGが出る土壌が無かったのである。

大体、TRPGが知られてなかったしな。アメリカみたいにTRPGを何とかコンピュータゲーム化したい、と言う熱意がそもそも無かったのだ。

そして黎明期の国産RPGはどれもこれも、「アメリカでRPGってゲームが流行ってるらしいぜ」と言う伝聞を元に実際それをプレイした事が無いような人間が見様見真似でプログラムを作った、って程度だった。いやマジで。誰も「どうプログラムすれば面白いゲームになるのか」と言う前提知識に欠けていたのだ。

僕は、初期国産RPGの傑作、と言われる「夢幻の心臓II」をプレイした事がある。ドラクエがパクった、等と言われたゲームだがあまりの出来の悪さに愕然としてしまった。攻撃に全く「揺らぎ」が存在しない。ほぼ定数での殴り合いである。「うっそ〜!」とか言いながらプレイしたもんだ。

RPGの戦闘は「計算通りにいかない」、つまり確率的な揺らぎがあるからこそ面白いのだが「夢幻の心臓II」には全くそれが無い。計算が成り立って、「今の装備で、今の強さで何発叩けば敵が撃沈するのか」が分かれば面白いわけがないんだが、どうもWizardryとかUlimaの「画面写真だけ」を頼りに見様見真似で作ったゲームじゃなかろうか。

ハッキリ言う。このゲームはドラクエとは別物である。ドラクエがこんなゲームを参考にするわけがないのだ。自らがゲーマーだった堀井雄二と中村光一が作り上げたゲームだぞ?もう一回言うが、WizardryフリークとUltimaフリークが作り出したゲームが「定数による殴り合い」の夢幻の心臓なんぞを参考にしたゲームなわけがない。

そしてドラクエこそがまさしく国産初の「本格的」RPGである。これが初めて「RPGとはこう作れば良い」と言うスタンダードを示した作品だった。従って、ドラクエが出た後、「ドラクエっぽいゲーム」を作ればRPGになる、と真似しだしたメーカーが出てきても不思議ではなかったのだ。考えてみれば当然だよな。

こうして、ドラクエ登場「以降」で、やっとマトモなRPGが国産PCでも出てきた、ってのが本当のトコなのだ。これ以降出てきたPCの国産RPGは基本的には全てドラクエのパクリだと言って良い。パクリで悪ければ、ドラクエを参考にし、やっと質がマトモになったRPGが出るようになった、のだ。

とは言ってもその時代もそう長くは続かなかった。

ドラクエが出たのは1986年だが、1990年に入ると国産PCのゲーム環境が一変する。平たく言うとエロゲの台頭である。

いや、当然それ以前からエロゲ自体はあったんだが、つまり、エロゲじゃないゲームを「マトモなゲーム」とするなら、マトモなゲームの主戦場は1990年に入るか入らないかの時点で、既に家庭用ゲーム機になっちまったんだな。そしてPCゲームのメインは「残った」エロゲになる。

実は国産PCの雄、NEC PC-9801のイメージはこの辺で完全に「エロゲマシン」になってしまったのだ。フツーのマトモなジャンルのゲームを出しても売れない。たまに出てくる欧米作品の移植作で「さすがはPCのゲーム!」って言われる事もあるが、国内ソフトハウスが「マトモなゲームをリリースしても」ちっとも売れない市場となってしまった。マトモなゲームを出して買ってもらいたかったら、家庭用ゲーム機市場に参入するしかない、と言うカンジになってしまったのだ。

いや、マジで当時から「PC-9801はエロゲマシン」って印象を持ってたんだが、「いくら何でもそれだけってこたぁねぇだろ」ってんで「隠れたPC-9801あるいはPC-8801の名作RPGがあるんじゃないか?」って探してみたんだけど、ホンマ無い。PC-8801の場合スペック上の問題があるのか、ファミコンにさえ劣る、パーティ制じゃないRPGしかないし(殆どWizardryが例外、ってな状態だ)、PC-9801も「マトモなRPG」と言えるモノは数少ない。逆にエロゲRPGなら良く見つかる。そして、98の「マトモなRPG」と言うのはほぼ、家庭用ゲーム機に移植されてるのだ。だから「98ならではのRPG」ってのはまず存在しない。

つまり、いわゆるJRPG作品、ってのはPC上だと殆どない、ってのが現実なのである。結果、JRPGは家庭用ゲーム機で生まれて家庭用ゲーム機で育ったジャンルと言えるのだ。

いやまぁ、PC-8801とかPC-9801が保有するソフト数なんざ、家庭用ゲーム機を遥かに上回ってるので、ひょっとしたら「隠れた名作RPG」とかどっかにあんのかもしれんけどよ。知らんだけ、でな。

ただ、人の口にのぼらん、ってこたぁやっぱ売れなかった、ってワケじゃん?売れなかった、って事は単純に「面白くない」とかクソゲーの確率が高い、って事よ?

しかも、実の事言えば、当時のPCのゲームはかなりの確率で今で言うトコの「同人ゲームレベル」である。

結果、今のトコはあまり期待出来ないワケだ。

そんな中で、国産PCのJRPGのレトロゲームで傑作と言えば何になるだろうか。

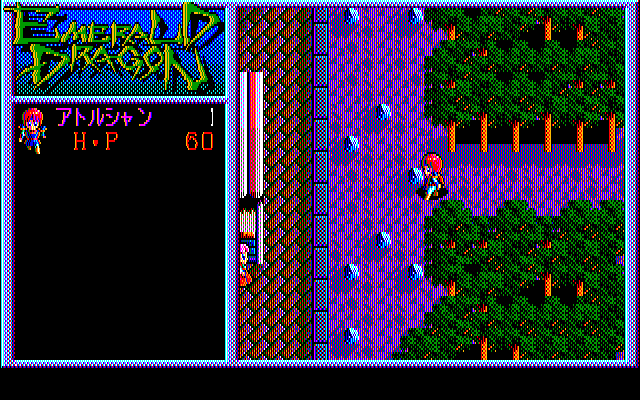

取り敢えず、ここでは、一部の人や世代には思い出深い、エメラルドドラゴンを紹介しよう。

エメラルドドラゴンは元々、1989年にグローディアと言うメーカーから発売されたRPGである。

RPGとしての性質はどちらかと言うと、ドラクエよりファイナル・ファンタジーに近い、と思う。極端なシナリオ重視型で、結果、プレイヤーの意図とは別に、プレイヤーキャラクタが喋りまくるタイプである。

ストーリー性が強く、一本道。否定的な見方も出来るが、一般的にはこれが皆が期待するRPGだろう。それでいうと大傑作なのである。一旦プレイし始めたら展開が気になって止めるのが難しい。

これが僕個人が初めて見た(プレイしたわけではない)PC用RPGだったんではないか。知人のアパートを訪ねた際、PC-8801で動いていたのを見たのだ。そこでは当時の友人(8801の持ち主ではない)が必死になってプレイしていた(笑)。

記憶は定かではないが、スーファミで人生初のRPG、Final Fantasy IVをやってたか、あるいはやってないか。その境目辺りの時期だったように思う。多分FF IVくらいは既にプレイしてたのかな?

で、エメラルドドラゴンのキャラの殆どがAIによって自動で戦ってるトコを見て、

「そうだよな。コマンド入力メンド臭いし、スーファミより優秀なパソコンのイマドキのRPGだったらAIで動くくらいフツーなんだろ。」

とか盛大に勘違いしてた事を覚えている(笑)。良く考えてみればんな事ねぇのだが(笑)。

ちなみに、昨今AIブームなんだが、多分ある世代にとっては、AIと言う名称はそれ以前から聞いた事はあったけど、実際動いてるのを見るのはこのゲームか、あるいはちょっと後で発売されるドラクエIVが初邂逅だったのだ。

いずれにせよ、このゲーム。とにかくプレイヤーにまずはシナリオを楽しんで欲しい、と言うサービス精神「だけ」で作られてるゲームである。ここが凄い。従って、国産RPGではむしろ珍しいUltima型のタクティカルコンバットのRPGなのだが、戦闘でさえ基本「煩わしいモノ」と言う発想でデザインされていて、そのためのAI導入である。プレイヤーは主人公(アトルシャン)以外は基本的に操作出来ない、と言う割り切った設計になっている(このAIがまた、ドラクエIV宜しく「バカ」なんで、それはそれでストレスの元となってるのだが・笑)。

あと、このゲームの戦闘の特色と言えば、機動力 = 攻撃回数、と言う斬新なアイディアに支えられている辺りだ。ターン制RPG、かつタクティカルコンバットではこういうアイディアは非常に珍しい。通常、機動力と攻撃回数(攻撃力)は切り離されてデザインされているものなのに。

特に、黎明期のRPGであるUltimaなんかは戦闘が面白くない。キャラは一歩しか動けないし、そうすると遠距離攻撃が出来るキャラが有利となる。しかし、魔法は一直線にしか飛ばないので、敵とラインを合わせるだけで1ターンが終わってしまう。Ultimaスタイルが日本で人気が無かったのは、この「戦闘デザインのメンド臭さ」が受け入れられなかったからだ、と言って良い。

反面、エメラルドドラゴンは機動力=攻撃回数、と言うデザインを発明してる(正確にはこれより先に出た、同メーカーが作ったサバッシュでの発明かもしれないが、未プレイなんでここでは何とも言えない)。つまり、大きく移動すると攻撃回数は減る。場合によっては移動により攻撃回数が0回になったりするわけだ。逆に敵を引きつけられれば最大攻撃回数で敵を容赦なく叩く事が出来る。このシステムは知ってる限り、他のRPGでは見られない極めて優秀なデザインである。

キャラクターレベルは二人の主人公、アトルシャンとタムリンにしか存在しない。しかし、レベルもサクサク上がる。この辺にも「ユーザーを楽しませたい」と言うサービス精神に溢れていて、非常に好感が持てる。

それと、もう一つ特筆すべき事があるとしたら、このゲーム、Ultima VIより早く、街とマップをシームレスにする事に成功してる。意味分かるかな?

(当時の)ドラクエもファイナル・ファンタジーも、マップはマップであって、街に入る時は「街のアイコン」にキャラが重なった時、「街に入る」と言う動作になる。

一方、エメラルドドラゴンはこういう「シンボル」を使ってない。マップの中に街がそのまま存在する。シームレス、とはそういう事だ。

これは実はメモリをかなり使用する。通常、街のアイコンにキャラを重ねた時点で街のデータをメモリに展開するようなシステムにして、なるたけメモリを使わないようにするのだが、このゲームは1989年時点ではかなり贅沢なメモリの使い方をしている。その上スクロール、となると、メチャクチャ腕の良いプログラマがプログラムして、かなり丁寧に世界をデザインしたんだろうなぁ、と感心する。

それをUltima VIより先に実現してるのだ。単純に「凄い」と思う。

ストーリー要るかな?もうホンマ、面白いから、ってだけで薦めたいんだけど説得力ねぇか(苦笑)。

しょーがねぇからWikipediaから引っ張ってこよう(手抜き・笑)。

聖地イシュ・バーン。そこはかつて人間とドラゴンが共存する理想郷だったが、何者かの手により龍族に対して、この地にその姿のままでいると絶命するという旨の呪いが掛けられた。力無き者から次々に倒れ骨と化していく中、やむなく聖地を追われることとなった彼らは、異次元の島にドラゴンのみが住む国「ドラゴン小国」を作り、そこで暮らすようになった。それから約2000年後のある日、ドラゴン小国の海岸に何故か人間のものと思しき難破船が漂着する。その中では幼女が一人生き残り、気を失っていた。長命ゆえか子宝には縁遠き龍族にとっては、目前で衰弱し消えかかっている命が龍族でなく人間であろうと、その尊さに変わりはない。ほどなくその幼女は救出されるが、彼女はそれまでの記憶を失っており、会話はできども自分の名前すら思い出せなくなっていた。そんな彼女を不憫に思った龍族の長老・白龍は彼女に「清き者」という意味を持つ「タムリン」の名を与え、人間に例えれば同じ年頃に当たる幼きブルードラゴンのアトルシャンと共に育てることにする。やがて10数年が過ぎ、タムリンは美しき少女へ、アトルシャンは逞しきブルードラゴンへと成長した。だが白龍は、仲睦まじき2人の姿に、やはり人間は人間の中で生きるのが一番幸せなのではないか、と考えるようになり、彼女も自分を思いやるその意思を汲んで同意。夕陽が辺りを包む中、タムリンとの悲しき別れに際したアトルシャンは自らの立派な角を掴み折ると、痛みに耐えながら彼女に手渡す。この角で角笛を作り、困った時には吹くようにと言付けて。アトルシャンもまた、自分のことを深く思いやってくれていたことを改めて知ったタムリンは、彼の角とそれに込められた思いを胸に、イシュ・バーンへの帰路に就くのだった。そして、タムリンがドラゴン小国からイシュ・バーンへ戻って数年後。かつて聖地と崇められていたそこは、約20年前に突如として現れた魔王ガルシアの率いる魔軍と、人間から寝返った魔将軍オストラコンにより蹂躙され、もはや荒廃していく一方にあった。タムリンは今こそ救いを求める時と確信し、祈りの丘でアトルシャンの角笛を吹く。角笛の音は次元を越え、ドラゴン小国に今も生きるアトルシャンの元へ届いた。決意したアトルシャンは白龍を説得し、イシュ・バーンへ向かう許可と、人間に姿を変えて呪いから身を守るアイテム「銀の鱗」を得て、ドラゴン小国を後にする。かくして、人間の姿となりイシュ・バーンの地に降り立ったアトルシャンは、タムリンと共に魔王討伐へと旅立つのであった。

この作品が残念なのは、多社に渡って権利が分散してたため、製作してたグローディアが倒産した後、権利関係が良く分からない事になってしまった辺りである。従って、「名作の誉が高い」割には再販、ないしはリメイクが難しく、結果、PC版の入手が極めて困難な辺り、である。

比較的入手が簡単で、評価が高いのはPCエンジン版じゃなかろうか。SFC版も悪くはないが、ちょっと簡易化されすぎたトコもあり、また、スーファミユーザーには元々あまり知名度が高くなかった事もあって、売れたのか売れなかったのかよう分からん。結果、市場に出回ってるカセットの数に不安があるのだ。

一方、NECのお膝下であるPCエンジンでは、NECと(角川お家騒動により分裂した)メディアワークスの尽力により、分散した権利を上手い具合にまとめ上げ良移植を行っている。イベントも若干追加され(例えば原作ではアッサリとアトルシャンがタムリンに再会するが、PCエンジン版以降は「行方不明のタムリンを捜索する」のが最初のイベントになっている)、音楽も完全に挿し替えられている。原作の音楽もPCエンジンの音楽もどっちも良く、非常に捨てがたい。

(PCエンジン版)

いずれにせよ、PCエンジン版エメラルドドラゴン自体が、恐らくPCエンジンで出たRPGの最高峰だろう。これに比べると天外魔境シリーズなんかは足元にも及ばない、と断言出来る。

ソフトさえ見つけてしまえば、今だとMagicEngineを始めとしたエミュレータ類でプレイ可能だろう。とにかくオススメのRPGである。