ダイヤモンドオンラインに「マイナス金利の歪み、金融だけでなく企業会計・財務にも」という記事がありました。詳細は現物を見て頂くとしてポイントを以下に記載します。

-----------------------------------------------------------

◆退職給付債務

・将来時点で必要な支払額を金利で割り引いて計算するが、 金利がマイナスとなると、1より小さな数値で割ることになり、将来の支払額より退職給付債務が大きくなる。この場合、実際には将来の支払額と同じ金額の現金をそのまま保有しておけば支払いに困らないはず。にもかかわらず、計算上はそれ以上の金額を債務に計上するゆがんだ状態になる。

・計算に使う金利には、決算期末の国債利回りか高格付けの社債利回りを適用。国債利回りを選択している企業は少なくない。どの期間の利回りを 使うかは、その企業の従業員の勤務期間の平均などによって決まる。その期間が短い企業であれば、マイナス金利を適用する可能性が高くなる。

・企業会計基準委員会は、今3月期については、適用する予定の金利がマイナスであってもゼロ金利を適用してもいいという意見を表明。

◆資産除去債務

・将来における工場などの設備の除却費用を負債計上する資産除去債務も、除却予定までの期間のリスクフリーレート(国債利回り)で将来の費用を割り引いて算出することから、現在の必要額が将来の支払額を上回る公算大。

◆金利スワップ

・企業財務の現場では、コストを抑えるために金融機関から変動金利で借り、その後変動金利の受け取りと固定金利の支払いを交換する契約(金利スワップ)を結び、実質的に固定金利で借りた形にすることが多い。金融機関から直接固定金利で借りるよりコストが安くなるため。こうしたケースの場合、金利スワップの時価評価をせず、当初から実質的な固定金利の水準で借り入れをしたという会計処理をしてもよいという特例もある。

・金融機関から借りる金利はマイナスにはならない。一方、金利スワップでの変動金利は、短期の市場金利に企業の信用リスクが加味されて決まる。短期の市場金利はすでに一部はマイナス。皮肉にも信用リスクの小さい優良企業であればあるほどマイナスになり、金利スワップを組んでも変動金利を二重払いする公算が大きくなる。このため、最初から固定金利で借りようという動きになる可能性がある。

◆生命保険会社のソルベンシーマージン比率

・財務の健全性を測る指標であるが、マイナス金利導入による金利低下で保有する固定利付きの債券の時価評価が膨らむと、この比率は大きくなり、指標上は、健全性が向上する。しかし、現実には、金利低下で運用利回りが低下し、経営の健全性は損なわれ、指標と実態が乖離してしまう。

------------------------------------------------------------------

この記事を読んで、私はこの本のある指摘を思い出しました。

著者の田中氏によれば・・・・・

IFRSの資産除去債務(債務の資産計上)や負債の時価評価差額(発行した社債の信用力が低下すると価格が下がり、むしろ評価益が発生する)などは、いわゆる「取引の八要素」にうまく分けることができないなど、「IFRSは不思議な会計」と評価している。

そして会計的に合理的とか整合的といえないこれら「不思議な会計」の根底には、実は負債という視点から見直すと、一貫した説明ができると。

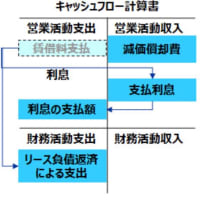

何が一貫しているかというと、資産除去債務、退職給付債務、リース債務、社債などの負債を全て「時価」でバランスシートに載せるという点である。つまり、「負債の時価評価」。

IFRSが想定している投機家(投資家ではない)は「企業解体の利益」「企業売買の利益」を追求しており、IFRSを採用することは、「我社の身売り価格」を計算・開示することであり、いずれ産業の衰退に加担するのだろう。

私は「IFRSはM&A促進会計」と否定的に見ている立場ですが、足元で起きているこの珍現象も、元を正せば「IFRSの不思議な会計」が引き起こしていることに改めて気付かされます。何のための会計基準なんですかね・・・。

IFRSもマイナス金利政策もほどほどにして欲しいものです。

またいきます。

-----------------------------------------------------------

◆退職給付債務

・将来時点で必要な支払額を金利で割り引いて計算するが、 金利がマイナスとなると、1より小さな数値で割ることになり、将来の支払額より退職給付債務が大きくなる。この場合、実際には将来の支払額と同じ金額の現金をそのまま保有しておけば支払いに困らないはず。にもかかわらず、計算上はそれ以上の金額を債務に計上するゆがんだ状態になる。

・計算に使う金利には、決算期末の国債利回りか高格付けの社債利回りを適用。国債利回りを選択している企業は少なくない。どの期間の利回りを 使うかは、その企業の従業員の勤務期間の平均などによって決まる。その期間が短い企業であれば、マイナス金利を適用する可能性が高くなる。

・企業会計基準委員会は、今3月期については、適用する予定の金利がマイナスであってもゼロ金利を適用してもいいという意見を表明。

◆資産除去債務

・将来における工場などの設備の除却費用を負債計上する資産除去債務も、除却予定までの期間のリスクフリーレート(国債利回り)で将来の費用を割り引いて算出することから、現在の必要額が将来の支払額を上回る公算大。

◆金利スワップ

・企業財務の現場では、コストを抑えるために金融機関から変動金利で借り、その後変動金利の受け取りと固定金利の支払いを交換する契約(金利スワップ)を結び、実質的に固定金利で借りた形にすることが多い。金融機関から直接固定金利で借りるよりコストが安くなるため。こうしたケースの場合、金利スワップの時価評価をせず、当初から実質的な固定金利の水準で借り入れをしたという会計処理をしてもよいという特例もある。

・金融機関から借りる金利はマイナスにはならない。一方、金利スワップでの変動金利は、短期の市場金利に企業の信用リスクが加味されて決まる。短期の市場金利はすでに一部はマイナス。皮肉にも信用リスクの小さい優良企業であればあるほどマイナスになり、金利スワップを組んでも変動金利を二重払いする公算が大きくなる。このため、最初から固定金利で借りようという動きになる可能性がある。

◆生命保険会社のソルベンシーマージン比率

・財務の健全性を測る指標であるが、マイナス金利導入による金利低下で保有する固定利付きの債券の時価評価が膨らむと、この比率は大きくなり、指標上は、健全性が向上する。しかし、現実には、金利低下で運用利回りが低下し、経営の健全性は損なわれ、指標と実態が乖離してしまう。

------------------------------------------------------------------

この記事を読んで、私はこの本のある指摘を思い出しました。

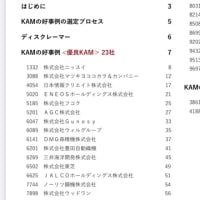

| 「書斎の会計学」は通用するか |

| 田中 弘 | |

| 税務経理協会 |

著者の田中氏によれば・・・・・

IFRSの資産除去債務(債務の資産計上)や負債の時価評価差額(発行した社債の信用力が低下すると価格が下がり、むしろ評価益が発生する)などは、いわゆる「取引の八要素」にうまく分けることができないなど、「IFRSは不思議な会計」と評価している。

そして会計的に合理的とか整合的といえないこれら「不思議な会計」の根底には、実は負債という視点から見直すと、一貫した説明ができると。

何が一貫しているかというと、資産除去債務、退職給付債務、リース債務、社債などの負債を全て「時価」でバランスシートに載せるという点である。つまり、「負債の時価評価」。

IFRSが想定している投機家(投資家ではない)は「企業解体の利益」「企業売買の利益」を追求しており、IFRSを採用することは、「我社の身売り価格」を計算・開示することであり、いずれ産業の衰退に加担するのだろう。

私は「IFRSはM&A促進会計」と否定的に見ている立場ですが、足元で起きているこの珍現象も、元を正せば「IFRSの不思議な会計」が引き起こしていることに改めて気付かされます。何のための会計基準なんですかね・・・。

IFRSもマイナス金利政策もほどほどにして欲しいものです。

またいきます。