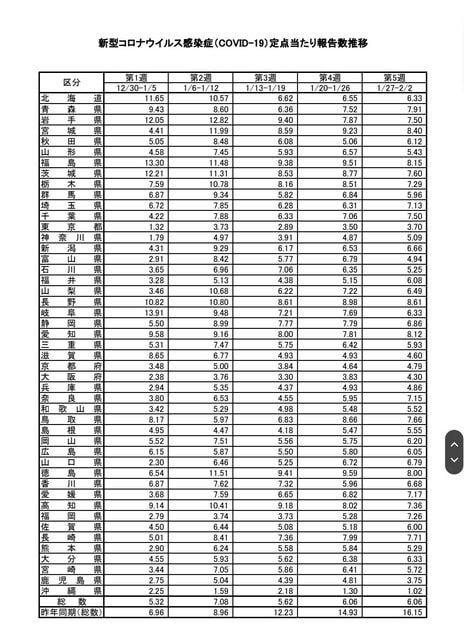

コロナ感染者数、ほぼ横ばい

定点医療機関の

入院患者数は

665人で、

前週から

648人減少した。

集中治療室

(=ICU)の

入院者数は

23人で、

前週から

30人減少した。

学級閉鎖は

781件で、

前週から

415件

減少した。

これらの

データから、

新型コロナの

感染状況は

全体的に

落ち着いて

いる。

入院患者数、

ICU入院者数、

学級閉鎖数

いずれも減少

しており、

感染の

広がりが

抑えられて

いる。

1月27日~

2月2日の

定点医療機関

での

新規感染者数は

2万9869人で

定点あたり

6.06人である。

前週も

定点あたり

6.06人で

あり、

感染者数は

横ばいで

ある。

それ故、

依然として

感染が続いて

いることが

示唆される。

とはいえ、

全体的な

減少傾向と

合わせて

考えると、

感染の規模は

縮小傾向にある

と考えられる。

また、

都道府県別の

定点あたり

感染者数の

最多は

長野県で

8.61人、

次いで

宮城県

8.40人、

福島県

8.15人

となる。

入院者数は

2062人で、

前週から

143人減少し、

ICUに入った

患者は82人で、

前週から

10人減少した。

最近の傾向

だが、

都道府県に

よって

感染状況に

差がある事が

分かる。

長野県、

宮城県、

福島県は

定点あたりの

感染者数が高く、

注意が必要で

ある。

一方で、

入院者数と

ICU入院者数は

減少しており、

重症化する

患者は

減っている。

全体的に見ると、

新型コロナの

感染状況は

やや、

改善傾向に

ある。

とはいえ、

今後の動向を

注視し、

適切な

感染対策を

続けることが

重要である。

新型コロナ

感染症の

定点当たり

報告数に

ついて、

各都道府県

別の状況を

以下に示す。

全国

報告数: 2万9869件

定点当たり: 6.06人

各都道府県

(定点当たり

報告数順)

➀最も高い値を

示しており、

感染状況が

深刻である

ことが

示唆される。

沖縄県: 8.61人

➁高い値を示して

おり、注意が

必要である。

宮崎県: 8.40人

鹿児島県: 8.15人

長崎県: 8.12人

③比較的高めの

値を示している。

佐賀県: 8.00人

熊本県: 7.91人

大分県: 7.71人

福岡県: 7.60人

香川県: 7.66人

徳島県: 7.50人

愛媛県: 7.50人

高知県: 7.36人

京都府: 7.29人

兵庫県: 7.26人

和歌山県: 7.17人

奈良県: 7.15人

岡山県: 7.13人

④全国平均より

やや高めの値を

示している。

鳥取県: 6.86人

島根県: 6.79人

山口県: 6.68人

広島県: 6.66人

愛知県: 6.49人

⑤全国平均と

同程度の値を

示している。

岐阜県: 6.33人

三重県: 6.33人

静岡県: 6.20人

⑥全国平均より

やや低めの値を

示している。

福井県: 6.12人

石川県: 6.08人

富山県: 6.05人

山梨県: 6.00人

滋賀県: 5.96人

福井県: 5.93人

大阪府: 5.72人

埼玉県: 5.55人

千葉県: 5.52人

茨城県: 5.43人

栃木県: 5.29人

神奈川県: 5.25人

新潟県: 5.09人

群馬県: 4.94人

東京都: 4.86人

山形県: 4.79人

秋田県: 4.60人

岩手県: 4.30人

宮城県: 3.75人

⑦最も低い値を

示しており、

感染状況が

比較的

落ち着いて

いることが

示唆される。

青森県: 1.02人

全体的に

西日本で

高い値を示す

地域が多く、

東日本で

低い値を示す

地域が多い

傾向が見られる。

特に、

沖縄県は突出

して

高い値を示して

おり、

厳重な警戒が

必要である。

コロナ禍による出生率急落、未来への警鐘

<迫りくる危機>

日本の出生率が

1.36に急落し、

少子高齢化が

深刻化して

いる。

この状況下で

発生した

コロナ禍は、

日本社会の

脆弱性を

露呈し、

出生数の

更なる

減少を

加速させた。

<少子高齢化>

少子高齢化は、

日本社会に

おける

慢性疾患

と言える。

言うまでも

ないが

長年、蓄積

された問題は、

社会の活力低下、

労働力不足、

年金制度の

負担増

など、

様々な形で

表面化して

いる。

ここで、

ある地方都市を

例にする。

A市は

人口5万人の

地方都市で

ある。

20年前には

1000人いた

新入学児童が、

現在では

600人にまで

減少した。

小学校の

統廃合が進み、

地域コミュニ

ティの維持が

困難になって

いる。

また、

高齢化率は

35%を超え、

医療費、

介護費の

増大が

市の財政を

圧迫している。

そこに、

コロナ禍という

急性疾患が襲い

かかってきた。

感染拡大防止の

ために実施した

経済活動の停滞は、

企業の業績悪化、

雇用不安、

人々の心理的な

ストレス増加

を、引き起こ

した。

続いて、

Bさんのケース

を、具体的に

説明する。

Bさんは、

都内の飲食店で

働く、

20代女性である。

コロナ禍で店が

休業となり、

収入が激減した。

将来への不安から

結婚や出産を

諦めざるを

得なかった。

このように、

コロナ禍は、

出生数の減少

という形で

日本社会に

深刻な

ダメージを

与えた。

妊娠届出数や

婚姻件数が

大幅に減少し、

出生率は

過去最低を

更新した。

更に

Cさんのケースを

具体的に説明する。

Cさんは、

地方都市で暮らす

30代主婦である。

コロナ禍で

夫の収入が

不安定になり、

出産を

躊躇っている。

そんなCさんだが、

「経済的な不安が

解消されなければ、

子どもを産む事は

難しい」

と話す。

このように

出生数の減少は、

社会の老化を

加速させる。

加えて

労働力不足、

年金制度の破綻、

医療費の増大

など、

様々な問題が

より深刻化する。

Dさんのケースを

紹介する。

Dさんは、

都内の大学で

教鞭を執る

50代男性である。

「少子化が進めば、

大学の経営も

厳しくなる。

地方の大学は、

すでに学生の

確保に苦労して

いる」

と危機感を

募らせている。

Eさんのケース

を紹介する。

Eさんは、

子育て中の母親

である。

「子育てしやすい

社会を実現する

ために、

地域の子育て

支援団体に参加

している。

行政にも

積極的に

意見を

伝えている」

と話す。

少子高齢化と

コロナ禍は、

日本社会の

存続を

脅かす危機で

ある。

しかしながら、

私たち

一人ひとりが

問題意識を持ち、

行動することで、

未来を変える

ことができる

と信じたい。

「86万ショック」とコロナ禍の複合的な影響

日本の出生数が

2019年から

急激に

減少し始めた

「86万ショック」

と、

その後に発生した

新型コロナ感染症の

パンデミックが、

出生数に

どのような影響を

与えたのかを

解説する。

2019年、日本は

新型コロナ感染症が

拡大する以前から、

出生数の大幅な減少

という危機に直面

していた。

2019年の

年間出生数は、

前年より5.8%も

減少し、

86万5239人と

なった。

これは、

わずか1年間で

5万3161人もの

赤ちゃんが減った

ことを意味する。

この急激な減少は

「86万ショック」

と呼ばれ、

社会に

大きな衝撃を

与えた。

その衝撃の1つに

合計特殊出生率

(=1人の女性が

生涯に出産する

子ども数の推計値)

が、前年の1.42

から1.36に急落

したことがある。

これは、

2011年以来の

低い水準である。

では、なぜ、

出生数が減った

のか?

2019年の

出生数減少の

原因は、

複合的な要因が

考えられる。

先ずは、

女性の社会

進出が進み、

結婚年齢や

出産年齢が

上昇して

いる事。

次に、

不安定な

経済状況

や

将来への

不安感が、

出産を躊躇う

要因となって

いる事。

更に、

仕事と育児の

両立の難しさや、

子育て費用の

負担などが、

出産を躊躇

させる要因と

なっている事。

などが要因と

考えられる。

では、

出生数減少の

背景にある

社会問題とは

何か?

先ずは、

出生数の減少は、

少子高齢化を

加速させ、

社会保障制度の

維持を困難に

する事。

次に、

出生数の減少は

人口減少を招き、

経済活動の停滞

や

地域社会の衰退を

生じさせる事。

更に、

出生数の減少は、

将来的な

労働力不足を

引き起こし、

経済成長を

阻害する事。

などが

考えられる。

では、

出生数減少を

止めるために

何が必要か?

先ずは、

子育てしやすい

社会の実現を

する事である。

具体的には、

仕事と育児の

両立支援、

保育サービスの

充実、

子育て費用の

軽減

など、

子育てしやすい

社会環境を整備

する必要がある。

次に、

若年層の経済的

な安定を図り、

将来への不安感

を解消する必要

がある。

更に、

結婚や出産を

希望する

カップルへの

支援を充実

させる

必要がある。

インフル、全国的な流行は終息の気配?

2月7日、

厚生労働省は

全国

約5000ヶ所の

医療機関からの

報告に基づき、

1月27日~

2月2日

までの、

インフルエンザの

新規感染者数を

発表した。

その結果、

2万8943人

という

数字が示され、

定点あたり

5.87人

となった。

これは

前週の

11.06人から

大幅な減少で

あり、

3週連続の減少

となる。

周知の事実だが、

全国的な

インフルエンザの

流行状況を判断

する上で、

定点あたり

10.00人

という

基準値がある。

これは、

インフルエンザの

警報を

継続するか否かの

判断材料となる

数値である。

今回の発表では、

この基準値を

8週ぶりに

下回ったことが、

示された。

つまり、

全国的に見ると

インフルエンザの

流行は、

落ち着きを

見せ始めている。

ただし、

都道府県ごとの

状況を見ると

地域差があるのも

事実である。

全国では、

定点あたりの

感染者数が

最も多かった

のは、山形県で

16.02人である。

次いで

新潟県14.94人、

沖縄県が13.32人

と続く。

これらの地域では、

依然として

インフルエンザの

感染者数が多い

状況が続いている。

また、

インフルエンザの

流行状況を把握

する上で、

入院患者数の

動向も

重要な指標と

なる。

全国

約500ヶ所の

基幹定点医療

機関における

入院患者数は

665人であり、

前週の1313人

から、648人

減少した。

加えて、

集中治療室

(=ICU)に

入院した

患者数も

23人と、

前週から

30人減少

している。

これらの数字

からも、

インフルエンザの

重症患者数が

減少し、流行が

落ち着きを

見せている

ことが分かる。

毎年のことで

あるが

インフルエンザの

流行に伴い、

多くの学校で

学級閉鎖が

行われた。

今回の発表

では、

学級閉鎖の

件数は

781件であり、

前週から

415件減少した。

このことからも、

インフルエンザの

感染拡大が

抑制され、

学校現場に

おいても

平常通りの

授業が

行われるように

なりつつある。

とはいえ、

油断は禁物なので

インフルエンザの

予防として、

手洗い、

うがい、

マスク着用

などは

必須アイテム

である。

また、

体調が優れない

場合は、

無理せず、

早めに医療機関を

受診して貰いたい。

都道府県別では、

四国地方や

九州地方では

報告数が多く、

警戒レベルを

超える地域が

目立つ。

卵の値段高騰:鳥インフルの影響とスーパーの苦境

昨年11月以降、

新潟県内の

養鶏場では

鳥インフルエンザの

発生は確認されて

ないが、

全国的には1月以降、

千葉県などの主要な

養鶏地帯で

鳥インフルエンザが

相次いで発生して

おり、その被害は

過去最多だった

3年前のシーズンを

上回るペースと

なっている。

鳥インフルエンザは、

鶏やアヒルなどの

家禽に感染する

ウイルス性の

病気で、

感染力が非常に

強く、

発生すると大量の

殺処分が必要と

なる。

これにより、

卵の供給量が

大幅に減少し、

価格高騰の

要因となる。

そんな中、

鳥インフルエンザ

の影響を最も

大きく受けて

いるのが、

卵の値段である。

1月のMサイズ

1キロあたりの

価格は258円

であったが、

鳥インフルエンザ

の影響で下旬から

急上昇し、

7日現在は315円と

なっている。

このように、

短期間で大幅な

価格上昇が起こり、

過去最高となった

350円に迫る

勢いであること

から、

“エッグショック”

とも呼ばれている。

また、

卵の価格高騰は、

スーパーにも

大きな影響を

与えている。

スーパー

「いちまん」

の店長は、

「完全に

赤字ですが、

昨日は

その状況で

販売せざるを

得ない状況

でした。」

と話す。

更に、

店長は

「6日は

卵の特売日で

1パック192円で

販売しましたが、

今週に入り、

仕入れ値が

去年の

同じ時期の

1.8倍に

上昇しました。

チラシは先月

作成していたため、

値段を変える事が

できず、

赤字販売となって

しまいました。」

と話した。

言うまでもないが

卵の価格高騰は、

消費者の家計にも

大きな影響を

与えている。

卵は、食卓に

欠かせない

食材であり、

様々な料理に

使われるため、

価格高騰は

食費の負担増に

繋がる。

特に、卵を多く

消費する家庭や

飲食店などでは、

その影響は深刻

である。

今後の見通しだが、

鳥インフルエンザ

の発生状況や、

今後の対策に

よっては、

卵の価格高騰が

長期化する

可能性がある。

消費者は、

価格変動を注視し、

賢く買い物をする

ことが重要である。

石川県、コロナ・インフル・溶連菌・感染性胃腸炎・流行性角結膜炎の現状

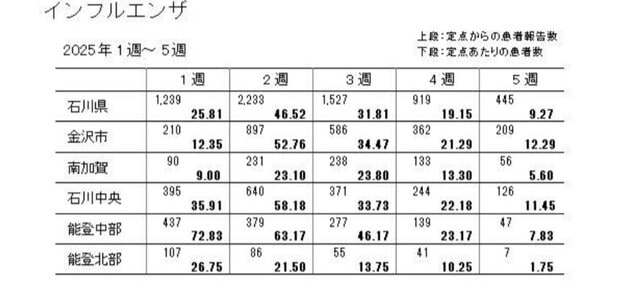

<インフルエンザ>

5週目の石川県に

おける

インフルエンザの

定点あたりの

患者数を示す。

「県全体」

5週目の

定点あたりの

患者数は

9.27人であり、

前週の19.15人

から

減少している。

「地域別」

* 金沢市: 12.29人

* 南加賀: 5.60人

* 石川中央: 11.45人

* 能登中部: 7.83人

* 能登北部: 1.75人

県全体として

インフルエンザ

患者数は

減少傾向にある。

地域別に見ると、

金沢市、

石川中央、

能登中部は

県平均よりも

高い患者数を

示す。

能登北部は

患者数が非常に

少なく、

他地域との差が

顕著である。

<コロナウイルス>

5週目

(2025年第5週)

における

石川県の

新型コロナの

感染状況を示す。

「県全体」

定点あたりの

患者数: 5.25人

5週目の県全体の

定点あたりの

患者数は5.25人で

あり、

前週の6.35人から

減少した。

「金沢市」

定点あたりの

患者数: 4.35人

金沢市の

定点あたりの

患者数は

4.35人であり、

県全体と同様に

減少傾向が

見られる。

「南加賀」

定点あたりの

患者数: 2.80人

南加賀の

定点あたりの

患者数は

2.80人であり、

県内で

最も低い値を

示している。

「石川中央」

定点あたりの

患者数: 4.55人

石川中央の

定点あたりの

患者数は

4.55人であり、

県平均を

下回っている。

「能登中部」

定点あたりの

患者数: 15.00人

能登中部の

定点あたりの

患者数は

15.00人であり、

県内で

最も高い値を

示している。

「能登北部」

定点あたりの

患者数: 2.50人

能登北部の

定点あたりの

患者数は

2.50人であり、

県内で2番目に

低い値である。

<A群溶血性レンサ

球菌咽頭炎>

県全体では、

5週目の

定点あたりの

患者数は

3.14人であり、

前週の2.66人

から

増加している。

内訳を見ると、

金沢市:2.36人。

前週2.18人

から増加

南加賀:4.00人。

前週2.67人

から大幅に増加

石川中央:3.83人。

前週3.00人

から増加

能登中部:4.25人。

前週4.00人

からわずかに増加

能登北部:0.50人。

前週1.50人

から減少

全体的な傾向

として、

5週目は

県全体で

A群溶血性

レンサ球菌

咽頭炎の

患者数が

増加しており、

特に

南加賀で顕著な

増加が見られる。

能登北部のみ

減少しているが、

他の地域では

増加傾向に

あるため、

引き続き

注意が必要

である。

<感染性胃腸炎>

5週目の

定点あたりの

患者数を示す。

県全体:11.00人

金沢市:9.55人

南加賀:16.83人

石川中央:8.00人

能登中部:13.50人

能登北部:5.50人

5週目に入り、

県全体では

定点あたりの

患者数が

11.00人と、

依然として

高い水準に

ある。

特に、

南加賀では

16.83人と

非常に

高い数値を

示しており、

感染が拡大

している事が

懸念される。

能登中部も

13.50人と

高い水準で

ある。

一方で、

金沢市は

9.55人、

石川中央は

8.00人、

能登北部は

5.50人と、

他の地域と

比べて

やや低いものの、

依然として

注意が必要で

ある。

この表から、

感染性胃腸炎の

患者数は

週を追うごとに

増加傾向にあり、

5週目も

高い水準を

維持している。

地域差はある

ものの、

県内全体で

感染が広がって

いる状況が

示唆される。

引き続き、

手洗いや

消毒などの

予防対策を

徹底し、

体調に異変を

感じたら、

医療機関を

受診して

貰いたい。

<流行性角結膜炎>

2025年

第5週における、

県内の

流行性角結膜炎の

定点あたりの

患者数を示す。

県全体: 1.57人

(前週比: 0.43人増)

県全体では、

前週から患者数が

増加している。

金沢市: 0.33人

(前週比: 0.33人増)

金沢市では、

前週に患者数0が

報告されたが、

今週は0.33人と

わずかながら

患者数が

確認された。

南加賀: 0人

(前週比: 増減なし)

南加賀では、

今週も患者数は

0人である。

石川中央: 10人

(前週比: 2人増)

石川中央では、

前週に引き続き

患者数が増加して

おり、

県内で最も多い

患者数が報告

されている。

能登中部: 0人

(前週比: 増減なし)

能登中部では、

今週も患者数は

0人である。

能登北部: 0人

(前週比: 増減なし)

能登北部では、

今週も患者数は

0人である。

県内では、

流行性角結膜炎の

患者数が増加

傾向にある。

特に、

石川中央では、

引き続き

高い患者数が

報告されて

いるので、

注意が必要で

ある。

[感染予防の

ポイント]

➀手洗い

流水と石鹸で

丁寧に

手を洗うこと。

特に、

外出後や

目を触る前は

必ず手洗いを

すること。

➁目を清潔に。

目を触る際は、

清潔な

ハンカチ、

ティッシュ

で優しく

拭くこと。

③タオルや

洗面用具の

共有を避ける。

家族間でも、

タオルや

洗面用具の

共有は

避けること。

④人混みを

避ける。

流行期は、

人混みを

できるだけ

避けること。

⑤早期受診

目の異変を

感じたら、

早めに眼科を

受診して

貰いたい。

<コロナウイルス>