9月10日は、語呂合わせで「骨董(こっとう)の日」。 え、違いますか? 認定されてない? なら「給湯器の日」でしたっけ? え、これも違うの? じゃあ、絶対「クリーニングの日」— クジュウのセンタクって言うじゃない!

話を、骨董に戻しましょう。テレビの人気番組「開運!なんでも鑑定団」を見ていると、世の中に骨董ファンは結構いるもので、コレクターも少なくないようです。

私も骨董は好きなのですが、目利(めき)きに自信がないので、収集しようと思ったことはありません。その代わり、一時期、フクロウの工芸品に取りつかれたことがあります。フクロウは、海外の多くの国でも知恵の象徴として親しまれているようですが、とりわけ日本では、「福」や「不苦労」に通じるところから縁起物(えんぎもの)として好まれ、骨董ファンに劣らず、熱烈なコレクターが多数いるのです。

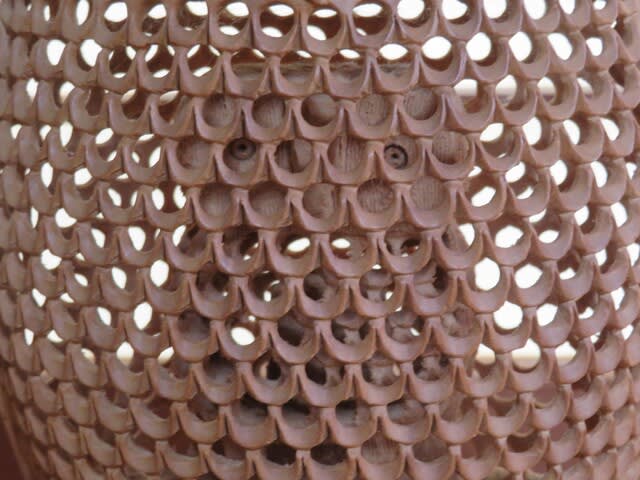

私が集めたのは、もっぱら木工製品と陶器製品でしたが、今でも特に気に入っているのは、出張先で手に入れた一木彫りの「透かし彫り三重フクロウ」(身長26センチメートル)です。

木彫りのフクロウの中で、胴体の内側を繰り抜いて空洞にしたものを「透かし彫りフクロウ」と言いますが、繰り抜かれた空洞の中にもう一羽「子フクロウ」がいるのが「二重フクロウ」、その子フクロウの胴体がさらに透かし彫りになっていて中にもう一羽「孫フクロウ」がいるのが「三重フクロウ」です。

粘土なら芯の上に盛り付けるように造形していけばよいのでしょうが、一本の木を外側から彫刻刀(ドリル)で彫り抜いていくのですから、大変な技量と気が遠くなるような根気が必要なことは、素人目(しろうとめ)にも分かります。

民芸品ですから、おそらくは無名の木工職人の手による作品なのでしょう。職人は、他人がどう評価するかではなく、自分が納得するまでやり遂げて、品質の中に自己を表現するものです。職人の息遣(いきづか)いが感じられるこの手彫りのフクロウの大きな目は、私の生きざまをすべて見通しているようで、手抜きやごまかしはできないな、と感じます。

昨年 亡くなった友人の TI さんが、私の仕事ぶりを評して「職人ですね」と言ってくれたことがあります。私には、最高に嬉しい誉(ほ)め言葉でした。

(写真上)©透かし彫り三重フクロウ。おなかの中に子フクロウ、子フクロウの中に孫フクロウ。

(写真上)©後ろ姿。写真では、どう撮っても孫フクロウが分かりにくく残念!

(写真上)©子フクロウのお目目と、子フクロウの中に孫フクロウの姿。

(写真上)©一つ一つの穴から彫刻刀(ドリル)を入れては彫る作業。彫り跡が残るのも味わい。

(写真上)©斜めから見るとこんなです。前後から見る印象よりスリム。

(写真上)©底面。正真正銘の一木彫りであることが分かります。

************************************************