私の網走でのイチオシ、実際に昭和59年まで使われていた獄舎を移築展示している、博物館網走監獄で、囚人道路の特別展、「中央道路開削資料展」をやっています。

今年2月にオープンした監獄歴史館とともに、ぜひ多くの人に見てほしいです。

8月28日(土)には、学芸員今野さんによる特別展解説会も開かれます。

時間は午前10時からです。

こちらも多くの人に集まって聞いてほしいすばらしいものです。

お近くの方も遠くの方も、ぜひどうぞ。

『博物館網走監獄』には、「博物館網走監獄友の会」という組織があって、私は今年入会2年目。

土日、札幌の近くの月形町にある樺戸集治監を訪ねる旅があり、参加してきた。

地道に自分の道に励んでいる人々に出会い、心洗われた。

自分も、微力ながら、その人たちのように生きていきたいと思った。

よい出会いが与えられ、久々心が解放された。

感謝でいっぱい。

くわしいことは、また後日、シリーズで。(笑)

網走にある『博物館網走監獄』の友の会会員募集が3月いっぱい行われている。

友の会に入会すると、大人料金約2回分の2000円で、年間フリーパスになるし、学芸員さんのまとめられた真面目な監獄の歴史に関する資料などももらえる。

一番うれしいことは、友の会バスツアーというものが一年に一度あって、囚人道路や網走に監獄ができる前の標茶集治監跡の見学など、毎年監獄の歴史に深く触れることができる。

網走監獄のサイトの中央から、友の会申し込みフォームが開けます。

ちなみに私も知人に会費の入金をお願いし、継続の手続きを終えたところです。

みなさんも、ぜひ一緒に友の会ツアー行きましょう。

※写真は、網走監獄ができる前に集治監があった標茶で、囚人たちが硫黄採掘の労役に駆り出され、多くの犠牲者・失明者を出した川湯近くのアトサヌプリ硫黄山、冬の姿。

友の会に入会すると、大人料金約2回分の2000円で、年間フリーパスになるし、学芸員さんのまとめられた真面目な監獄の歴史に関する資料などももらえる。

一番うれしいことは、友の会バスツアーというものが一年に一度あって、囚人道路や網走に監獄ができる前の標茶集治監跡の見学など、毎年監獄の歴史に深く触れることができる。

網走監獄のサイトの中央から、友の会申し込みフォームが開けます。

ちなみに私も知人に会費の入金をお願いし、継続の手続きを終えたところです。

みなさんも、ぜひ一緒に友の会ツアー行きましょう。

※写真は、網走監獄ができる前に集治監があった標茶で、囚人たちが硫黄採掘の労役に駆り出され、多くの犠牲者・失明者を出した川湯近くのアトサヌプリ硫黄山、冬の姿。

網走市にある、博物館『網走監獄』で、今友の会の会員を募集しています。

網走監獄の歴史にとどまらない、日本の行刑史(刑務所行政の歴史)をまじめに真剣に紹介しつつ、一体一体表情・格好が違い超リアルな展示でも有名な博物館網走監獄。

私は、”うつ”だった2002年に訪れて以来、たいへん感動し、熱烈なファンとなっていて、昨年度は友の会の会員ともなっている。

博物館網走監獄は、また刑務所の歴史、北海道の歴史ばかりではなく、広くは”人権”というものを考える場ともなっているように思っていて、私は勝手に、『人権のテーマパーク』と呼んでいる。

友の会に入会すると、入館料が無料になるほか、博物館の発行する学芸員さんの研究した資料などももらえます。

また、友の会ツアーというものを一年に一度行っていて、昨年は釧路集治監という網走に監獄ができる前に監獄・集治監があった標茶(しべちゃ)町を訪ねました。

道中のマイクロバスの中では、博物館網走監獄の学芸員さんが、約3時間くらいにわたって、釧路集治監での囚人たちの処遇や、標茶から網走にどのように囚人たちを移送したか(徒歩なんです)、網走の人たちがオレンジ色の囚人服が山の中を移動しているのを見て山火事と間違ったなどという逸話など、こと細かに解説してくれました。

このツアー、昨年はまったくの無料でしたが、私はあれだけの濃い内容を考えると、有料のツアーにしてもまったく問題ないのじゃないかと思っています。

で、ツアーは、今年は無料かどうかはわかりませんが、様々な特典がいっぱいです。

大人の2回分の入場料で、いろいろな特典満載の『博物館網走監獄』の友の会に、入ってみませんか。募集は、3月31日まで。

博物館網走監獄のHP中央中ほどから、募集要項、友の会入会フォームに行くことができます。

http://www.kangoku.jp/

↑ コピー、ペーストしてください。

網走監獄の歴史にとどまらない、日本の行刑史(刑務所行政の歴史)をまじめに真剣に紹介しつつ、一体一体表情・格好が違い超リアルな展示でも有名な博物館網走監獄。

私は、”うつ”だった2002年に訪れて以来、たいへん感動し、熱烈なファンとなっていて、昨年度は友の会の会員ともなっている。

博物館網走監獄は、また刑務所の歴史、北海道の歴史ばかりではなく、広くは”人権”というものを考える場ともなっているように思っていて、私は勝手に、『人権のテーマパーク』と呼んでいる。

友の会に入会すると、入館料が無料になるほか、博物館の発行する学芸員さんの研究した資料などももらえます。

また、友の会ツアーというものを一年に一度行っていて、昨年は釧路集治監という網走に監獄ができる前に監獄・集治監があった標茶(しべちゃ)町を訪ねました。

道中のマイクロバスの中では、博物館網走監獄の学芸員さんが、約3時間くらいにわたって、釧路集治監での囚人たちの処遇や、標茶から網走にどのように囚人たちを移送したか(徒歩なんです)、網走の人たちがオレンジ色の囚人服が山の中を移動しているのを見て山火事と間違ったなどという逸話など、こと細かに解説してくれました。

このツアー、昨年はまったくの無料でしたが、私はあれだけの濃い内容を考えると、有料のツアーにしてもまったく問題ないのじゃないかと思っています。

で、ツアーは、今年は無料かどうかはわかりませんが、様々な特典がいっぱいです。

大人の2回分の入場料で、いろいろな特典満載の『博物館網走監獄』の友の会に、入ってみませんか。募集は、3月31日まで。

博物館網走監獄のHP中央中ほどから、募集要項、友の会入会フォームに行くことができます。

http://www.kangoku.jp/

↑ コピー、ペーストしてください。

網走市にある博物館網走監獄に、新施設『監獄歴史館』が今日オープン。

オープンまで、関係者のみなさんのご努力はいかばかりだっただろうとオープンと聞いただけで感動しています。

今回の監獄歴史館には、囚人道路開削の歴史についても詳しくふれられているそうで、今から見るのが楽しみです。

私も近日中に、行きますよ~。

オープンまで、関係者のみなさんのご努力はいかばかりだっただろうとオープンと聞いただけで感動しています。

今回の監獄歴史館には、囚人道路開削の歴史についても詳しくふれられているそうで、今から見るのが楽しみです。

私も近日中に、行きますよ~。

私の大好きな『博物館 網走監獄』に、2月1日新施設が誕生します。

今まで、行刑資料館といっていた大きな建物が、ハイテク駆使の「監獄歴史館」となり、現代の刑務所や、なんとなんと私がとても気になっている”囚人道路”の歴史もわかるコーナーもできるようです。

囚人道路とは、網走から北見-遠軽-北見峠をぬけて旭川に至る道路で、明治24年に当時の網走監獄の前身の網走分監の囚人を動員して人海戦術で作られた道路で、囚人たちは、両足に丸鉄と呼ばれる鉄球をつけられ重労働を強いられ、多くの犠牲者がでたものです。

今までに何度かママチャリででかけたりしていますが、各地に慰霊碑や鎮魂碑が建てられていて今でも慰霊祭がとりおこなわれています。

その囚人道路の様子を再現したコーナーができるということで、私としてはさっそく行ってきたいと思っています。

皆様も、流氷観光の際は、ぜひ『博物館網走監獄』へどうぞ。

夕方は、17時までやっています。(4月からは、8:00~18:00)

今まで、行刑資料館といっていた大きな建物が、ハイテク駆使の「監獄歴史館」となり、現代の刑務所や、なんとなんと私がとても気になっている”囚人道路”の歴史もわかるコーナーもできるようです。

囚人道路とは、網走から北見-遠軽-北見峠をぬけて旭川に至る道路で、明治24年に当時の網走監獄の前身の網走分監の囚人を動員して人海戦術で作られた道路で、囚人たちは、両足に丸鉄と呼ばれる鉄球をつけられ重労働を強いられ、多くの犠牲者がでたものです。

今までに何度かママチャリででかけたりしていますが、各地に慰霊碑や鎮魂碑が建てられていて今でも慰霊祭がとりおこなわれています。

その囚人道路の様子を再現したコーナーができるということで、私としてはさっそく行ってきたいと思っています。

皆様も、流氷観光の際は、ぜひ『博物館網走監獄』へどうぞ。

夕方は、17時までやっています。(4月からは、8:00~18:00)

網走刑務所に出入りするのは、ほとんどこの鏡橋を使います。

最初、釧路集治監網走分監を設置するにあたり、市街地から離れていて、川を挟んでいる立地を選んだのだそうです。

橋を渡った左側、木々に囲まれて網走刑務所があります。

最初、釧路集治監網走分監を設置するにあたり、市街地から離れていて、川を挟んでいる立地を選んだのだそうです。

橋を渡った左側、木々に囲まれて網走刑務所があります。

繰り返すが、アトサヌプリ硫黄山のレストハウス二階にある『ネイチャーホール』の展示を非難したいわけではない。

けれども、私が網走に来て知ったことと、あの展示内容は少し違うと思う。

私が聞いた、囚人のあれほど苛酷な労働について一行の紹介で済ませているのは、どうなのだろうと思う。

楽しい気持ちでやってくる観光客への配慮からかもしれない、地元に恩恵を与えてくれた大企業への感謝からなのかもしれない。それ以上に、観光客が減ってしまうのを懸念したのかもしれない。

けれど、やはり多くの人が真実を知る場をつくってほしい。

アトサヌプリ硫黄山での囚人の苛酷な姿を。

網走の博物館網走監獄に、『行刑資料館』という建物がある。

日本の、特に北海道の刑務所行政の歴史をまじめに解説してくれる建物だ。

建物の前の像は、足袋の足に足かせをつけた明治時代の囚人の姿を表している。

下に、釧路がある。釧路から少し上って、標茶(しべちゃ)。明治時代に釧路集治監が置かれた場所だ。そこから上に上がり、湖(屈斜路湖)のそばにあるのが、アトサヌプリ硫黄山。

そこからもっと上の青い部分がオホーツク海。

そのオホーツク海の近くにある茶色い建物が、最初釧路集治監の分監としてたてられた網走監獄だ。

-展示解説文-

1885年(明治18年)11月10日、標茶町に囚徒700名を収容する

釧路集治監が創設されました。ここの囚徒に与えられる仕事は、川

湯 アトサヌプリ硫黄山の硫黄の採掘と、道路の開削工事でした。

1886年(明治19年)標茶から約40km離れた アトサヌプリ硫黄山

に外役所(がいえきしょ)がつくられました。

採掘した硫黄は、軽便鉄道で標茶の工場に運ばれ、精錬された後、

川蒸気船で釧路川を下り、釧路港から送り出されました。

採掘作業は、硫黄の粉と亜硫酸ガスに目を犯されない者はいない

という悲惨なもので、栄養失調も重なって、両眼を失明する者が相

次ぎました。

また、看守も囚徒も硫黄によって頭の働きが異常になり、もうろ

うとしたりイライラして起こる殺傷事件も続出したり、逃走者も耐

-展示解説文-

えなかったといわれています。

こうして操業が始まってからわずか半年間に、囚徒 300名余りの

うち、45人が病み、42人が死亡しています。明治30年になって、合

葬するためこの地を掘りおこしたところ、でてきた遺骨は 300体に

もなり、その中には手錠をかけられたままの白骨もあったというこ

とです。

このような囚人苦役の状況は、内地にある仮留監の囚徒にも聞こ

え、「北海道に行けば熊にくわれるか斬り殺される」とおびえられ

北海道への移送を拒み、反抗する気配まであったといわれます。

-展示解説文-

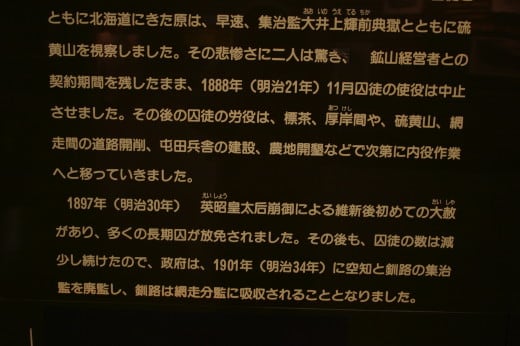

このような不安を持つ内地の囚徒を、説得し、引率したのは、当

時、仮留監の熱心なキリスト教戒師であった原胤昭(たねあき)で、自ら囚徒と

ともに北海道にきた原は、早速、集治監大井上輝前(てるちか)典獄とともに硫

黄山を視察しました。その悲惨さに二人は驚き、鉱山経営者との

契約期間を残したまま、1888年(明治21年)11月囚徒の使役は中止

させました。その後の囚徒の労役は、標茶、厚岸間や、硫黄山、網

走間の道路開削、屯田兵舎の建設、農地開墾などで次第に内役作業

へと移っていきました。

1897年(明治30年) 英昭皇太后崩御による維新後初めての大赦

があり、多くの長期囚が放免されました。その後も、囚徒の数は減

少し続けたので、政府は、1901年(明治34年)に空知と釧路の集治

監を廃監し、釧路は網走分監に吸収されることとなりました。

--

2009年、私は博物館網走監獄の『博物館網走監獄友の会』の会員となり、

6月28日『釧路集治監を訪ねる旅』に参加した。

その旅でも、むろんアトサヌプリ硫黄山の外役所跡を見学した。

観光客が訪れる場所からほんの50メートルほど右側に行った場所だ。

私たちが行った時にも、建物の木材や、レンガ、ビンが割れたのかガラスなどを見つけることができた。

釧路集治監のあった標茶の共同墓地には、ふたつの集治監の囚人たちを弔う墓があった。

簡素な『合葬者之墓』とだけ掘られた墓石の側面には

自明治十八年

至明治二十九年 死亡三百九十三人

と、確かに彫られている。

釧路集治監は現在の北海道標茶高校の場所に開かれていたが、釧路集治監の庁舎は現在、標茶町発祥の地である塘路湖畔に移築され、郷土館となっている。

釧路集治監を訪ねる旅では、そちらの郷土館の学芸員の方から、釧路集治監にまつわるお話しをお聞きし、郷土館内を見学させていただいた。

標茶町郷土館 標茶町文化財第一号

昭和四十四年十二月道立標茶農業高等学校

敷地内にあった旧釧路集治監を標茶町発祥の

地である当地に移転復元し標茶町郷土館とし

て生れ変った。「集治監は徒流刑に処せられた

ものを拘禁する所とす」とあって明治初期

のころ国事犯などの囚徒が激増しその収監に

頭を悩ましていた政府は「該囚をして遠地に

発遣すべし、その地たるや北海道に於いて外に

なし役限満ちて郷土に還るを廃し永住の産に

就かしむべし」として明治十八年(1885年)

九月大政官達五〇号を以って標茶町に釧路集治

監を設置した。明治三十四年(1901年)七月

の廃止に至るまでの約十六年間に収監された

囚人にとっては言語に絶する苛酷な労働を強

いられたことは、多くの文献に残されている処

である。

廃止後の施設は軍馬育成のため軍馬補充部

川上支部として陸軍省の所属となり多くの軍

馬を飼育し終戦までその業務に当った。

戦後間もなく道立標茶高等学校設置によって

昭和二十一年より同三十二年mで学校庁舎と

して使用されたが、昭和三十二年八月新校舎

落成によって長い歴史の幕を閉じた。町とし

ては「貴重な文化財」として永久に保存する

ため復元したものである。館の内容としては

何れも郷土より収集した開拓記念物・動植物

等の標本を分類展示している。 標茶町

移築・復元された建物の場合、階段というのはなかなか興味深いものなのだそうだ。なぜか。

床板は張り替えるが、階段は当時のままの材料で復元されることが多いのだそうだ。

磨り減った階段に永い歴史を想った。

『伊呂波別(イロハべつ)囚名簿』

中には、小説『破獄』のモデルになった脱獄王と呼ばれた『五寸釘寅吉』の名前も載っているそうだ。

現代であれば、個人情報だからこのようなところにあるのはとんでもないことかもしれないが、そのおかげで歴史の一部をかい間見られるというわけでもある。

『愛の典獄』と呼ばれた初代大井上典獄。

この人が、硫黄山で囚人たちが次々と失明したり倒れたりしていく様を見て、政府に外役廃止を訴え、硫黄山での外役は廃止された。

しかし、北海道内五箇所の集治監を束ねる北海道集治監の典獄をへて、体よく首になり、行刑の世界を追われた。

オホーツク民衆史の小池先生の本『鎖塚』に、退任に追い込まれるくわしいいきさつが載っている。

この写真を見て、「あっ!」と思った。この写真も小池先生の『鎖塚』に転載されていた。

五月に行ってきた遠軽町瀬戸瀬の仮監獄に入植された方の写真。

この仮監獄の裏に六十七本の墓標がたっていて、入植された方は、夜毎聞こえるうめき声や「助けてくれ!」という声に悩まされ、慰霊を熱心にされたということだ。

郷土館隣にある『塘路駅逓』の建物。

博物館網走監獄のおかげで、多くの貴重な建物を見学し、それにまつわる詳しい説明を聞くことができた。

このような歴史が風化することなく、大切に守られることが、次の世代の人権のためにも大切なように、私は思っている。