何を言っても画いた牡丹餅(ぼたもち) 聞いたばかりではお腹は飽(ふく)れず 水も飲まねば冷暖知らず 坐ってみなければ禅はわからない 白隠禅師『おたふく女郎粉挽歌』

1月中旬に冬の京都へ行きました。京都もわが本山・妙心寺界隈(右京区花園)は静かです。そこからバスで20分ほど乗って嵐山となると原宿状態。とは言っても原宿なんて行ったことないけれど。

嵐山は歴史ある景勝地だからしょうがないとして、以前は行列などしなくてもスンナリと手に入れられたものまでが、入手困難になっている京都です。たとえば、町衆のおやつだった某店の豆餅。

それが、今回さいわいに手にはいりお土産にしました。その、写真をアップします。でもねー、これって見せびらかすだけで、まったくもって「画に描いた餅」。みなさんは口にはできない。スミマセン。

「画に描いた餅」を、『日本国語大辞典』(小学館)でひくと、「画餅(がべい)」(「がへい」とも)の見出しで、「実際の役には立たないもの、骨折り損になることのたとえ」として、例文に抜隊得勝禅師著『塩山和泥合水集』(1386)から「なほ画餅の飢をみてざるが如し」をあげています。「みてざる」は「充たすことができない」の意味。「画に描いた餅」は鎌倉時代の禅僧も使った由緒あることばなのです。抜隊得勝禅師ばかりか、曹洞宗の開祖・道元禅師(1200~1253)は著書『正法眼藏』に「画餅」の巻をもうけているくらいですから。

『正法眼藏』って難解な書物でしられるけれど、餅にかんしてもやわらかくはない。こんな調子です。「画餅不能充飢(がびょうふのうじゅうき)と道取するは、たとえば諸惡莫作(しょあくまくさ)、衆善奉行(しゅぜんぶぎょう)と道取するがごとし」(日本思想大系12『道元』岩波書店)。

つまり、「絵に画いた餅と体得するのは、(悪いことをしないで良い事をしょう)というのと同じように、言うのは簡単だけど、行うのは難しい」。

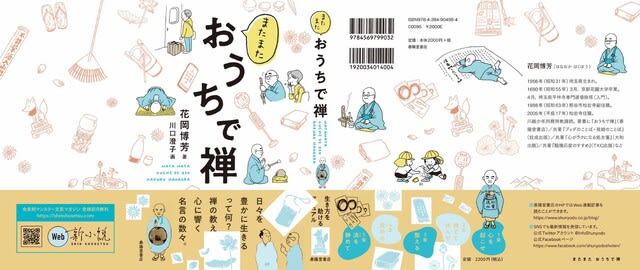

道元がここで、「諸惡莫作、衆善奉行」という言葉を引っぱってきているのには深い意味があって、それについては花岡博芳著『またまたおうちで禅』(春陽堂書店)の69ページ、「京都・祇園祭に登場する禅僧」を読んで! この本、まだお持ちでない方は買って! 年が変わっても、『またまたおうちで禅』の営業は変わりません。

というわけで、現代日本のおおかたの辞書は「画餅」を「役に立たないもの」と解釈するのですが、禅僧は「やってみなければわからない。さぁー、起ちあがれ」の意味で使います。

今月の言葉にしたのは、白隠禅師(1685~1768)の著作だとされる『おたふく女郎粉挽歌』から引用しました。原文は「まだしも近道、坐禅が何より、望な御方は大善知識に真実篤(とっく)り参禅しめされ、こゝでいふても書いた牡丹餅、聴いたばかりで御腹はれず、水も飲まねば冷暖知なひ」(芳澤勝弘訳註『白隠禅師法語全集13』禅文化研究所)

原文とおりでは、わかりづらいから、私めが加筆いたしました。実をいうと、白隠作『おたふく女郎粉挽歌』も白隠自身が書いたのは最初の十句だけで、白隠遷化後63年して「老乞士」なる人物が加筆したものが今日伝えられている。というややこしい成り立ちの「歌」です。だから、そのうえにまた駄文を加えても怒られまい。

ところで、今年のNHK大河ドラマの影響もあって、『おたふく女郎粉挽歌』というタイトルで、「女郎」という言葉に現代人はどんなイメージをもつだろうか。女郎=遊女といった印象をもつのではないか。これも違うんだなー。広辞苑は「身分のある女性。若い女、広く女性をいう」と教えてくれますし、遊女も「室町時代には遊芸に従事して皇族の周辺にも出入りし得た芸妓」のことを言ったらしいから、言葉は変化するので今の感覚で読むと、正しい姿はみえてこない。

さてさて、2月は釈尊の涅槃会(2月15日)の月ですし、節分もあります。節分の正しい豆まきの仕方も『またまたおうちで禅』239ページの「鬼のひそひそ話」を読んで! そして、2月といえば入学試験のシーズン。こんな三択の問題、どこかに出ないだろうか。

〈問い〉ことわざ「絵に描いた餅」に該当する英語表現を以下の3つの内から一つ選べ

1 No sweet without sweat

2 A picture is worth a thousand words

3 Pie in the sky

これ、道元さんや白隠さんはできるだろうか