|

シムでキャンバを調整

|

Z32のフロントサスペンションには純正ではキャンバ調整の機構がありません。今回はそのキャンバを調整しようという話。

(別にたいした話じゃなくて、ブラケットにシムを入れるというごく単純な話です)

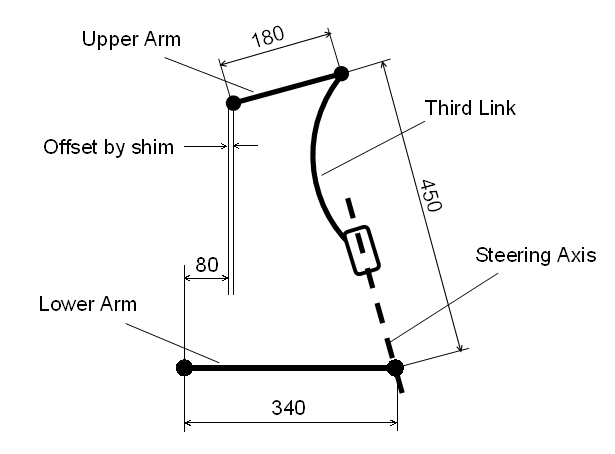

まず、Z32のフロントサスペンションは下図のような格好をしています(カタログより)。

ハイマウントアッパータイプでキャンバ剛性を確保しながら、アッパーアームとアップライトとの間にサードリンクを介在させ、ベアリング支持のキングピンを転舵の軸とすることでスクラブ半径の最適化(純正ホイール状態でゼロ)を実現しているこのサスペンション。アッパーアームはブラケットを介してボディに4本のボルトで締結されていますので、キャンバを起こす方向ならこのブラケットとボディの間にシムを入れるという方式が考えられます。

このマルチリングサスはストロークに伴うキャンバ変化が割と大きく、少し車高を下げると結構ネガティブキャンバがつくことになりますので、街乗り仕様であれば起こす方向での調整で良いかと思います。

|  |

| Front suspension overview | Top view |

ところで、ここにシムを入れるということはジャッキアップした上でアームのブラケットを外す必要があるわけで、測定しながらの調整は不可能です。そのため調整の際には

どのくらいシムを入れたらどのくらいキャンバが変化するのか?ということを事前に把握しておきたいので、ちょっとその辺りを考えてみました。

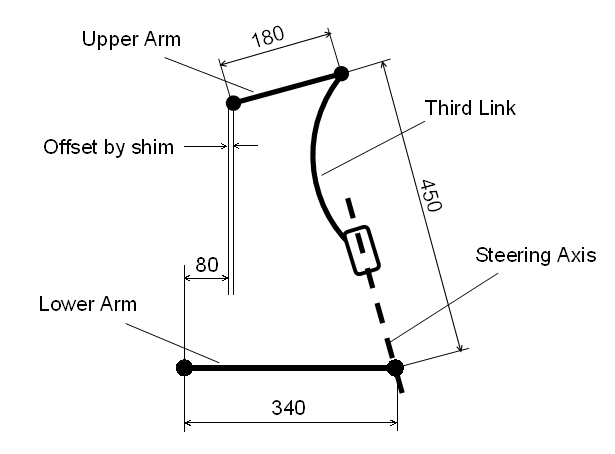

まずは各アームの長さや接続点の位置をおおざっぱに測ってフリーの2D-CADで正面視の簡単な図を作り、アッパーアーム根元をどれだけ外に出したらキャンバがどれだけ変化するか?を検討してみました。各部の寸法はだいたい左下の図のような感じです。そしてアッパーアーム根元をずらしてみた結果は右下の図のような感じ。シムの厚みに比例してキャンバが補正できますし、偶然にも1mm入れるとキャンバがだいたい0.1°くらい動くことになるので目安としては結構わかりやすいです。

|  |

| ジオメトリ模式図(ざっくり版) | シム厚み-キャンバ補正量 |

※アッパーアームは平面視で30°ほど傾いている(カタログより)ため、シム厚さ×cos(30°)が正面視での移動量になります。

cos(30°)は約0.87ですので、1mmのシムを入れると正面視で0.87mmほどアーム根元が外に出ることになります。上のグラフは正面視の変化量にこの分の補正をしてあります。また同時に正面視でシム厚さ×sin(30°)ほどアームが前に出ることになり、その分だけキャスタも起きることになります。

さてさて能書きはこのくらいにして、お次は実践編。

記事冒頭の画像が実際にシムを入れている様子です。

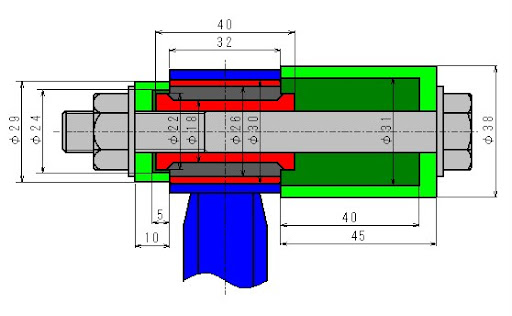

シムはキャリパの調整でも使った岩田製作所のシムリング。アームBKTの4本のボルトはなぜかM12とM10が2本ずつですので、φ12とφ10のt1.0を各20枚ほど用意しました。

とりあえず先ほどの予想を検証するためシムなしとシム5mmの測定をしてみました。

車高はフェンダアーチで645mm程度(純正比20-30mmダウン?)です。

シムなしが2.2°、シム5mmが1.7°と、ちょうど0.5°違っていますね。なんかちょうど過ぎて胡散臭いんですが、先日の記事の通りこのデジタルアングルゲージの精度は0.1°なのであまり詳しくはわかりません。でもだいたいは予想した結果と一致していると思います。ゲージの誤差が大きいことはわかっていても、値が予想と揃うとなんだかうれしいものです^^

|  |

| シム無し:-2.2° | シム5mm:-1.7° |

さてさて、これでシムによる調整の目安が出来ましたのでキャンバ調整を…と思うのですが、現状-2.2°程度でも意外と片減りしません。フロントだからかな?トレッドがきれいに減っていれば特に調整の必要もないような気もしますが、多少なりとも調整できる、ということが大事なのです!?

今回はとりあえずちょっと起こしてみようということで、左シム5mm・右シム4mm→だいたい左右-1.7°となりました。

あ、キャンバを起こす方向に調整するとトーはアウト側に狂いますので適宜再調整しましょう^^

フィーリングの変化としては少し操舵力が軽くなったように思います。ちょっと意外?

今後はタイヤの観察をしつついろいろやってみたいですね。調整は面倒だけど^^;

そうそう、純正のボルトのままだとねじ長さの関係でシムは5mm程度が限度かと思います。

上述のとおり、1°レベルで起こすためには10mmくらいシムが必要ですので、その場合はボルト側の加工が必要です。幸いこのボルトはボディに直接くっついているわけではない(取り外せる)ので加工も可能かと思います。今のところそんなに必要性を感じていませんが、もし必要になったらその方法でやってみたいと思います。

ところで、キャンバ調整なら普通にネジ式の調整アーム使えばいいんじゃね?と思われた方も多いかもしれません。

調整式アッパーアーム、(おそらくどこかの製品を元としたコピー品が多数という図式なんだと思いますが)ほぼ同じ構造の製品がたくさんあります。で、それらはブシュの代わりにボールベアリングを2個セットにして使ってあります。

この頃の日産車の設計をされた方の本に、フロントマルチリンクサスペンションについてこんなことが書いてあります。

(前略)一方、サードリンクの上部はこのキングピン軸とは無関係な位置に別のベアリング構造を介して、アッパーリンクと結合されている。このベアリング構造は実際にはすべり構造をもったブシュで、これはサスペンション上下ストローク専用のベアリング機構となる。幾何学的にはもうひとつ別の車両横方向の軸廻りの回転機構を必要とするが、これはアッパーリンクブッシュをたわませることで対応している。(車両運動性能とシャシーメカニズム ,p143より)

,p143より)

つまり、そもそもZ32やR32のフロントサスは、ストロークに伴ってアッパーアームをねじるような動きがあり、

ブシュのたわみが無いと幾何学的に破綻する構造だということです。市販のボールベアリングを使ったタイプのアッパーアームの場合、ブシュ部分のたわみが無いのでアーム部分で角度変化をほとんど許容できないはず。それでもホイールはストロークしているということは、一見なんともなくてもその他のどこかがたわんでストロークを実現しているはずです。

実は一度調整式アームを買ったのですが、上記の疑問があったことと、作りがイマイチだったこと(これは製品によると思いますが)などから使わずに売ってしまいました(^-^;)

もっとも、現実にこのタイプのアームを使っているクルマもたくさんあるわけなので、実際はあまり問題にならないのかもしれないのですが。あ、この手の部品を使う車の多くは足も固くて純正状態よりもストロークが小さいから大丈夫なのかも?!