オープンリールデッキのメンテナンス、技術的資料、部品販売サイトを 忘れないように ここに book します。

■総合ビッグサイトは 何と言っても これに限る。

オープンリールデッキのメンテナンス、技術的資料、部品販売サイトを 忘れないように ここに book します。

■総合ビッグサイトは 何と言っても これに限る。

これ難だっただろうか?! TEAC専用だったか?!全く覚えていなかったが、デッキの側板に挟み込んで、デッキを横に寝かして使用する道具だったような??!

こいつ。。 何だったかと難解だったのですが、福山市のあるご年輩の方が、デッキを横に寝かせて使っていた。。。もすかすると、このゴムはサイドウッドのはみ出ているところに差し込む道具だったような。。

オープンリールデッキという装置は、横にするか 斜めにして操作する方が何分便利です。

しかし、20kg程度の重量があるので、ぎっくり腰になる可能性が、、、そこで このようなオプションも市販されているんです・

どうやったら自作できるんだろうか、、、最近、パソコン台を利用してやろうかと思っていた所でした・

我が家の デッキのサイドウッドに入るんだろうなーーいつも、こうやって鏡を置きながら 苦労してヘッドの状態をモニタリングして聴いているんです。

トライーーー

作成中 Under Construction

キャプスタン・ベルトの取り替え方について、ここで 手順を残しておきます。

取扱説明書に記載されているのですが、馬鹿チョンではなく、デッキに精通して愛着がないと 簡単にできません!

日本では 50kHz と 60kHz 周波数に分かれますから、このモーターでは プーリーunitを用いて平ベルトによる駆動で回転数を制御する仕様になっています。センター・キャプスタンの回転数は 1,800 rpm です。そうなるように しっかり 回転するの検証も計測しておく必要があります。

詳細分解編: 見える化

つまり、、、

見て トライ してください!

はい ご苦労様でした!

小澤征爾ファンの方から、沖縄三昧のおみやげを頂戴しました!

クラシック音楽ファンのつながりは大切です。 次から 「沖縄の同好の志」の方と呼ばせてもらおうかと。。。

「うちなータイム」

のんびーり クラシック音楽を トーレンス、TEAC オープンリールデッキで、小澤征爾 ライヴを聴こう。。。

シーサーの絵 が染められた 壁掛け、沖縄 紅型柄と書いてあるティシュ入れーーーーー

オープンリールデッキにマッチするか どうか ?!

何とも見事な色合いでしょうか。。紅型柄と書いてあります。

トーレンスTD0126MkIII CENTENTIAl レコードプレーヤーカバーには似合いそうです!

いいね。。。。

うちなータイム って言うんです。

ありがとうございました!

オープンリールデッキ TEAC 7号&10号リール (その2) 部品・メンテナンス編 :

前回 再生スピードがだんだん遅くなって、、、音程が低くなる。。。。

その主因の1つが、キャプスタンモーターの駆動制御に関与している こいつ MPコンデンサーなる化け物が悪さ加減でした!

回転数を計測すると、最初 1,800rpm 正確に回転しています。しかし、15分ほど経過すると、回転数が 1,700rpm、じきに1,650rpm へと低下する現象が散見されたのです。これでは 使い物になりません!

恐らく ヤフオク ジャンク品で「通電OK」、だとか「再生録音できて何か曲が流れています」、「それ以外、細かな部分はわかりません」

こういう中古あるいはジャンク品の半数、又は 3分の1は コンデンサー、ガリ音ではトランジスターの不良が主因です。アンプと同じですね。真空管アンプの原理は しっかり 頭に入っていますので、オープンリールデッキの回路も 水平展開 できそうです!

さて。。。

キャプスタンのファンに4箇所、、マークを貼り付けます!

そして、タコメーターで照射計測するのです。

ひとまず キャプスタンモーターの回転(1,800rpm)は MPコンデンサーの交換で一件落着!

遊びがてらに、2.0μF-0.8μF MPコンデンサーではなく 余っている 3.9μF-0.9μF (長い部品)なら容量が大きいから 大は小を兼ねる。。。

→ 結果・・・・・・ 一定に回転しますが、何故か 1,680 rpm と低く一定に回転するのです!

理屈が判りません!

ということで、正規仕様の 2.0μF-0.8μF MPコンデンサー にしなければ 意図した回転数が得られないようです。

最新のコンデンサーと代替できないのだろうかーーー ちょっと 電気系の技術者に聴いてみようか。。

焦らず ゆっくり 着実に! 作戦を練って対処しなければ。。。

次の問題は、10号リールを早送り、巻き戻り すると メタルリールでは非常に重いためか、途中で回転が止まりかけになる現象が散見されたのです! 困ります!

2軸のモーターのトルクだろうか・・・・

技術 Service Manual を拝見すると。。。英語ですが。。。

ななななななんとーーー Adjust 調整する手順があるんです!

ということは、この部品のトルク調整だろうか?!

「うちなータイム」

という言葉を 知りました!

この シーサーの絵の見ながら、「うちなータイム」 で 1つ1つ 対処しようか。。。

ご静聴、ありがとうございます!

約35年前に TEAC A-6300 MkII オープンリールデッキを手に入れ、

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-6300.html

その後、1980年代にTEAC Z-5000 という高性能カセットデッキにシフトしつつ、現在 残っているFMエアーチェックテープの山積を減らす目的で ディジタル化 WAVファイルにダビング中。。

カセットデッキは、非常に良く顧客ニーズをとらえたものであり、テープのコストパフォーマンスも高く、利便性の高い品物で重宝してきた。しかし、オープンリールデッキのコンセプトはプロや放送局が用いる音質を仕様としているため、業務用に近い操作性である。テープの保存状態が良好であれば、現在でも30~40年前の録音の音をそのまま再現することができる。

現在稼働しているデッキ類:

<メインデッキ 1号機> 7号リール専用 A-2300S

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-2300s.html

<サブデッキ バックアップ2> 7号リール専用 TEAC A-2300SX

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-2300sx.html

これも好調で 知人から譲ってもらったものです。6年越しに電源を入れた次第です。ただm置き場が無くなってきたので 誰か使って刳れる方がいたら、、、

<サブデッキ3> 10号リール用(7号も勿論、稼働可能) A-3300SX

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-3300sx.html

<カセットデッキ>

デッキは毎回TEAC でした。

Z-5000 :

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/z-6000.html

これは ウォークマン プロフェッショナルというDB-C搭載のデッキです。

その当時の定価は60,000円・・・42,000円で購入したはずです。

さて 本論。。

以前 ヤフオクで入手したジャンク品を動作品に直した一例です。

ジャンク品、現状 そのままですね 非常に ホコリ、ゴミだらけ。まずは清掃から始まります!

分解清掃:リアパネルを開けて キャプスタンのファンを清掃します。そこに4箇所、反射シールを貼り付けます!

キャプスタンのプロペラに付いている4つのマークは何でしょうか?

一定に回転しているかどうか、回転数の検証です。つまりタコメータで計測します。

1,800 rpm で一定に回転しています。これが正常です。

10分くらいまでは 1,800 rpm 回転して維持いるのですが、徐々に音程が下がってきて 演奏テンポもゆっくりになってきますと、、

モーターのトルクが低くなってきた、と考えました。しかし、これ以下の回転数に下がらないところが何回計測しても非常に難解です。

どこが主因なのか? キャプスタンモーターをストック品に入れ替える作戦では駄目。。。

プーリーが空回り?キャプスタンベルトが延びた? いろんな仮説を立てましたが部品交換しても効果なし。

となると モーターを制御しているユニットになると仮説を立てました。

→ コンデンサーだろうか?!

このような部品は既に売っていない! となると ジャンク品から分解してゲットするしか手段がないのかもしれません!

ここを取り外して半田付けします。

キャプスタンの回転数を計測すると、

約1時間、、回したままでも 1,800rpm。。。。これは行けるぞ!!

という見えない持病が、隠れ住んでいるのです。市販後、約40年以上経過しているものですから。。。

ヤフオクでゲットしたジャンク品というものには、単に「通電」、「再生可能」だけでは、5合目に到達した水準です。隠れた持病があることを前提に対処しなければいけません。つまり、動かないものが大抵であり、何らかの持病をかかえているものが多いのです。

その持病の1つが 「MPコンデンサー」なる部品1つに依存するケースを経験しました。

影響度合いは 再生できるが回転スピードが90%くらいまで遅くなっている症状の原因の1つだということでした!

さて、分解すると こうなります。

キャプスタンベルトを取ると これほど汚れています!

磨けば プカピカに仕上がります。100円ショップの研磨剤入りのクリームクレンザーで荒削り。仕上げを吟味するには楽器用のポリッシュが良いです。ただし、磨きすぎて ツルツルになってはいけない部品もあります。

これも美しくなりよみがえります

清掃した成果はこちら

分解が進むと、、

テープリフターをやっと手にとって分解できる状態に、、

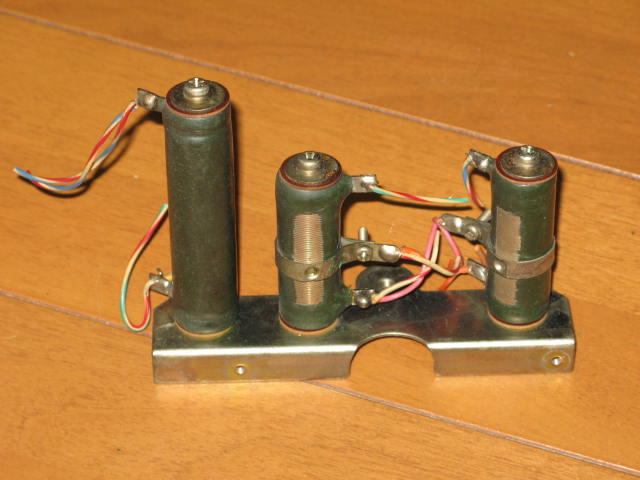

ソレノイドも大切な部品です!

上下逆さまに見ると、、

なるほど。こういう機構になっていることが 分解して手で触れ、現物現場で観察すると把握できます。

しばしばテープリフタが動かなかったり、固まったり、ある時は リフターをカットして無くなっているジャンクがヤフオクで散見されます。

大半は、オイルが固着しているだけです。CRC556等の潤滑剤で100回くらい カチャカチャ 稼働すると元通りになります。

ピンチローラの軸ですね(下です)。これもしばしば硬くなって動かない!ジャンク品が多いそうです。

中央の軸の周りに沿ってピンチローラ軸が入ってるだけですが、ピッタリ入っているので ここにゴミや固着物が貯まるとスムーズに動かなくなります!

ヘッドユニット この状態でもしっかり再生録音できますが、もう少し ポリッシュで磨くとヘッド表面のバラツキが少なくなるのではと想定しています。

最後の骨組み。。。。ピンチローラ軸だけが残っています。

集大成として、かき集めた部品を整理すると、

分解して集めた部品、ユニットは 今後のメンテナンスに非常に重宝します!

ご覧いただき、ありがとうございました!

スイス製 トーレンス社 TD126MkIII CENTENTIAL という モデル を1つ持っています。

SME3010Rアーム IKEDAカートリッジを搭載した 重い贅沢なプレーヤーです。

針圧くらいなら判るかとおもいますが、ラテラルバランス、インサイドフォーマスキャンセラー、、、トラッキングエラー、、そんな微調整をやりながらレコードを聴くのです。昨今、「音楽って USBかSDカードに入っているん ちゃうーー」 がっくり!

故、瀬川冬樹さんが書かれた SME、トーンアームの紙面を読みながら 今でも 微調整やっています!

先週、場所を移動したところです!

非常に重いシェルです。 秋葉原で8,000円だったか?!

だから SME3010Rには さらに重りを加重されているのです。

SME 3010R というアームです。こちらが加重した おもり!

クラシック音楽が中心ですが、1982年10月 大阪ザシンフォニーホールこけら落としで 故、芥川也寸志さん指揮する芦屋交響楽団のショスタコーヴィッチ オラトリオ「森の歌」、 ベートーヴェン交響曲第7番、、、、最高のライブレコードを良く聴きます。

合唱団の一員に知人の母ちゃんが歌っていた、、知人がチューバで賛助出演しいた、会社の先輩がチェロで出演してた その先輩のカミサンがヴァイオリンで、、、、出演されていんです。

こうしたライブも良いです。

何で 赤色なのでしょうか?偶然、赤色色素でLP作ったら、色素の荷電が反発してLP版にホコリやゴミが吸い付かず分散するんだろうと思います。赤色素ではなく、昨今なら 別に 荷電、マイナスイオンが強い化学色素があるんですが、、、もう少し、レコードの技術が早まり、逆にCDの登場が遅れていれば、、、レコードの運命も違っていたでしょうね。。。

レコードもこのタンノイ英国製のスピーカー 25cm同軸2ウェイで良い音に変化します。。

が多少、物置になりつつあります。

次は、ヤフオク で落札して 別のアームを入手して、MCカードリッジだけでなく、MMカードリッジでも楽しめるように 以下のようにイメージしている所です! 果たして ダブル・アーム は可能だろうか?!

魅力あるLP版はこれです。

1977年大阪フェスティバルに来日してアラン・ロンバール指揮ストラスブールフィルの演奏を聴きました!

アルフレッド・リード。。。吹奏楽の曲ですが、リハーサルが抜群に良い音です!

最後に極めつけは これに限る! オープンリールテープも市販品で持っています!

もの凄い重低音が東京カテドラル教会に響くのです!

以上

FMエアーチェックで音楽を録音する装置 今~昔~~ 知っている方もいれば 知らない方もいる。。

まず、FM放送をどうやって録音するか。。。。

愚息曰く、、「らじる、、で録音するんとちゃうか?!USBあるから。。。」 → 熱出そうです

最近は科学技術の進歩でコンパクトかつPCM(リニア)録音できるレコーダーがリリースされています。

どちらも 再生および録音ですばらしい音質です。野外録音や自分たちの演奏の生録音では左側のTASCAM M40、アナログ音源→PCM録音(WAVファイル)なら右側のSONY M10、 が重宝しています。特にTASCAMでの生録音では通常録音+ -数dB録音 のダブルで録音できますから、レンジオーバーを容易に回避してくれます。ただし、SONY-M10 のように外部入力端子がステレオミニプラグではないのが難です。あくまでもマイク録音専用機です。

さて、ある日のことです。。またまた愚息曰く、、「えっっ 音楽って SDかUSBカードにはいっているとちゃうの?!」

→ 絶句! あかん! 日本沈没するわ。。。

さらに、 この2枚の写真の現物を見せると、、、「そこから音がなるんや?」 →「磁気テープに音が記録されている、、レコードという板に溝があってそこに音が刻まれている」 → 「??・・・・?? ふぅーーーーーーん・わからん!」

日本の技術が沈没するわーと危倶しました。 逆に血圧が下がりそうになりました(笑)。

音楽鑑賞に至る 「プロセス」 を知らない、コピペ世代?! さて、どうなる日本! コモディテー化が急速に進みすぎたなーー

音響工学は素人ながら、自然科学技術の分野の視点から 自分の持っているオーディオ装置を画像にして、「見える化」してみました。まだまだ改善要です。

【第1世代 録音機】 ※我が家に限って

TEAC A-6300 Mk II :

電源を入れるとランプ点灯しますが、モーターが回らなくなった?モーターへのスイッチが入らなくなった?などなどが考えられ、再生するには使用に耐え難くなってしまいました。メンテナンスというか残存部品でオーバーホールするか、泣く泣くジャンクで売るか?!

もう、10号リールで録音したテープは全て WAVファイル化済み。。。残りは7号リールのFMエアーチェックを残すのみです。

では、7号リール録音テープをどうやって再生させるか。。。中古品を探してみました。

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-6300.html

メンテナンスが悪く、かなりヘッドがすり減っている。。。

その前に、親戚にマニアがおられるんです!

TEAC A-7030 Mk IV : 叔父が所有している

東日本大震災で2~3回転して10m先まで飛んでいった。。。その後、駆動しなくなり、私が引き取ろうとしていたのですが。。。

「死ぬまで手放さないぞ!」

ようやく オーバーホールで復活したものです。

復活といっても新品部品に取り替えるのではなく、残存部品を利用しての復活機です。これを狙っていたのですが、そう簡単には譲ってもらえませんでした。 TEACに修理されたそうですが、もはや部品が無く、最後のオーバーホールの修理だ、と言われたそうです。約7万円かかったそうですね。。。ということは ヤフオクで2~3万円で実稼働というのは本当に日本の技術を知って手で触れる最高の商品だろうと思います。

<岩手県 宮古線が叔父宅から見えます>

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-7030mkiv.html

これは 当面 戴けることにならなかった。。。しかし、背後にはCDラックがあるんですが、、、

以前 CD-Rに録音した Jazz 前田憲男 東京カテドラル教会でのオープンリールテープ音源は これ!凄い!最高!

ちょっと ワウフラッタあります!何と言っても youtube へのアップですから、、、いちいち 第三者権利だとか煩く! 以前、自分が演奏したフルート曲をアップすると、第三者コンテンツだとか、演奏の所有権は、、だとか、、、全く グローバルなサイトでは無い! 顧客不満足!

https://www.youtube.com/watch?v=hERIYVaXPOs

これこれ、、、、コレギウム アウレウム合奏団のオープンテープです! 叔父から かっぱらったテープです!いい音です。

https://www.youtube.com/watch?v=jCXjn2PpPbc

ということで、探して探しまくって、

現在は、山梨県のオーディオスタジオがスタジオ録音で利用していた中古品(売れ残りだそうで)を8,000円(当初15,000円)で購入させてもらいました。2台目 バックアップ機器です。 勿論、完全駆動します。

http://www.swingaudio.com/sale/sale57.htm

3モーター&3ヘッドの機種からコンパクトかつまだ残存部品が多い機種として TEAC A-2300S (4チャンネル/2トラック) も重宝している。 ただし、7号リール(=19cm or 9.5cm) という 10号よりも小さく、録音時間も何とか片道で30~ギリギリ45分。。 小さく軽い7号リールの方が 安定走行しているような、鳴きも少ない気がしています。 「鳴き」 そうです。カセットテープ時代を知っている方でも「鳴き」は知らないでしょうね。本当に 「キーキー」 とヘッド部分から 鳴く のです。 勿論、再生音にも入りますから、、

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-2300s.html

A-6300と似ていると言えば似ています。7号リールですから モーターの駆動や作動音が安定しているように思えますね。

裏パネルを開けると しっかりした 日本製品です。1973年製造になっています。ブンブン モーターが安定に回っていますね。

おっと、50Hzになっているではありませんか!!中央のベルトを60Hzになるように横にずらす。そして 中央ぶんぶん 回っているモーターの下に見えている スイッチを 60Hz に替える。。。です。そうしないと、約1.4倍くらい高速になります。

日本の技術は凄いわーーー

40年経過しても 壊れない! 構造もしっかり! 仕様もしっかり!

コンパクトに本棚の下段に こっそり 隠れて おります!

メタルリール が良く似合う 音声と一緒にレコードと同じくテープが回りながら音楽を楽しむのが原点だろう

バックアップ体制(2台)でやっています! 現在のメインは A-2300SX になっています!

10号リールをめったに使いませんが、残っているテープを再生する、7号リールも使えるということで、高さだけ5cm長いのですがコンパクトですね。

以前故障品ジャンクより部品取りパーツ、、 使えるもの、、あるかな?!

しっかり、洗浄して、駆動部分は CRC 556塗布して ある場合には フルート楽器用のポリッシュで磨いて!

つかえそうなモーターなど部品は全てアルコール水、、キムワイプでしっかりふき取って、確保しました。

1977年頃に バージョンアップされた A-2300SX あこがれでありました! ヤフオクか中古で1万円以内ならゲットしておこうか。。

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-2300sx.html

さて オープンリール テープとは これです。本当に そのまま 丸ごと むき出しテープです!ですから きちんと 保管することが必要となるのです。

■オープンリールデッキが普及期に入り、カセットデッキ時代によるステレオ録音が飛躍的に音質向上してきた 1980年頃 上級機種が登場しました。TEAC Z-5000。。その当時の仕様となる指標は DBX、DB-C、そして ワウフラッタ 0.03%以下。さらには 瞬時オートリバースという訴求点をインパクトにしていました。 NAKAMICHI ドラゴンも競合していた時代です。

利便性、操作性、メンテナンス、性能 いずれも 1980年代にはいると カセットデッキの方が上回る感がありました。日本橋や秋葉原も本当にオーディオ一色でしたね。。良き時代でした。

しかし、技術面では、既に PCM録音の技術が実用化されていたのです! ソニー、フィリップス・・ ヤマハは残念ながら負けました。(知人曰く) 1982年には世界初のコンパクトディスクCDプレーヤーが登場するのです。 ですから ソニー(=S)、フィリップ(=F) の頭文字をとりまして、SP/DIF と言うのです。 1980年代前後 YAMAHA のディジタル技術は 負けたのですね。。。

■TEAC Z-5000 最高のカセットデッキの1つでした。京都四条にあったTEAC京都営業所に足を運んでメンテの方法を教えてもらいにいきました。

http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/z-6000.html

■AKAI GX-R70 クイックリバースデッキ (※ヤフオクで嫁入りさせました)

カセットデッキのヘッドユニット。。。リバースですから ピンチローラー、消磁ヘッドが左右にあります。凄い技術です。

こんな ウォークマン プロフェッショナル(定価 6万円) も重宝しました。しかし、録音するには普通のカセットテープ。最大で片道60分。生録するにはマイクも必要。

現在、IC録音装置。。。しかも、リニアPCM録音。ステレオマイク付き・・・凄い時代です。

本当は 1970年代に PCM 技術でも リニア にしなかったら もっと 良い音になっていたはずです。

■ 8mm ビデオ録音機 勿論 録音専用です! 映像を使いません。何故か。、。。。

DACが発売される前 ビデオデッキでPCM録音ができた時代がありました。

たしか、32kHz-13bit 仕様だったはずです。ですから、FM録音では15kHzまでの周波数をカバーできたのです。

SONY EV-600 定価 178000円: メタルテープ仕様であり、片道最大4時間×6トラック分割 = 24時間/本 録音ができます。

同じく SONY EV-S800 フロント・ローディング タイプ 仕様は同じ。。。

現在、この2台でFM録音していたビデオテープ 約30本を ファイル化中です。24時間×30本=7,120時間。現在、約6本が完了。残り24本 ということは、、、あと何時間残っているか。。。

下から、1-2-3-4-5-6チャンネルが刻み込まれており、再生中に隣のトラックを聞くことが可能です。

8mmビデオテープは 右上の Hi8 と書かれたテープ。カセットテープサイズです。これ1本で24時間まるまる録音できますから、初代オープンリールと比較すると環境に優しくコストパフォーマンス抜群のPCM録音テープとなった訳です。利点ばかり記載していますが、欠点もあります。今、再生時に困っている問題がその欠点の1つとなっています。

カセットテープでも TEAC が発売した オープンカセットテープ です。よく出来上がっています。そこまでして テープを回転させてながら録音しているという「見える化」がその当時からコンセプトにあったんでしょう。

カセットテープには オープンテープと比較して 「鳴き」 は出ませんね。

さて これは 何でしょうか?! 磁気テープを利用するにあたり、日常のメンテナンスで必要になっている道具です。

■ディジタル PCM 再生録音時代に突入 (1984年頃が実用化~)

映像も LaserDisk で観たいところを 瞬時観れる時代になりました。これ パイオニア LD-S1 当時約20万円くらいか。。。

非常に 重量があり 約15kg!!

もう ギックリ腰になりそうだわ・・・・今なら DVDとか ブルーレーイ mpgファイルのSDカードでポケットに入っちゃう・・・・・

CDプレーヤーの reference 装置。。。この艶やかな音色は CD-1a ならではの 音です。

この YAMAHA CD-1a は 今でも いい音で CDを再生してくれています!最高!

高かったですよ・・・・・たしか、。。。。18万円くらいしたはず。。。。

下段は フィリップス君! 2000年製ですね。

以下、これらの再生装置から音を出すのに必要な ユニットです。

■ 2A3真空管パワーアンプ(キット自作)

以前までFM録音といえば、FMチューナーでした。がしかし、

現在は 全く 異なる原理と仕様のシステムとプロセスになっているFMチューナーで録音できる時代になっています。しかも 光ディジタルで直接 WAVファイル化するのです。

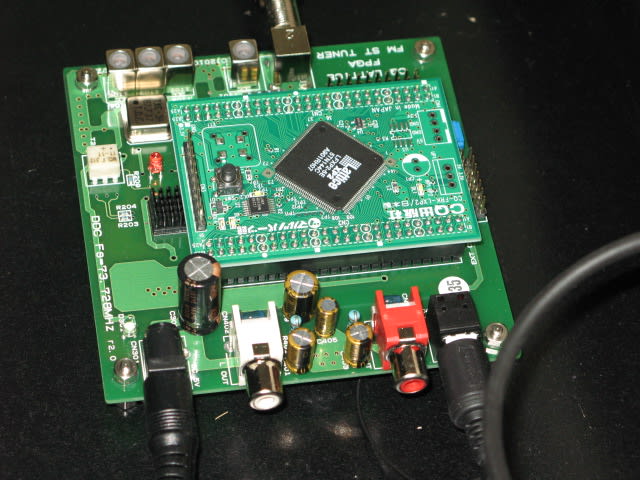

FPGA基盤を利用したFM高性能チューナーです。

光ディジタル出力より 直接 SoundBlaster Premiumu HD USB 経由で パソコンにより wavファイル化します。

このLDプレーヤーは いわゆる CD/LDコンパチ型ですが、画像はLD-S1より劣りますね。。。

スピーカーで再生するために必要なアンプ

Luxman L-550 という 1982年製のプリメインアンプ A級アンプで50W出力 真空管アンプと同じく 冬でも夏でも 暖かい暖房装置に早変わりします!

英国製 タンノイ社 スターリング HG 25cm同軸2ウェイ方式のスピーカー

こちらは スワンという長岡鉄男氏設計の10cmフルレンジ一発の自作スピーカー

これではスターリングと色調が合わないということから、、、

2010年にウォールナッツ色調に水性塗料で色づけしました

今(2014年6月)、四日市の方に箱ごと嫁入りしました! 使ってもらえる方がいて良かったです。

梱包が一番大変でしたね、、、何と言っても 首、ネック が ネックでした!

レコードプレーヤーもまだまだ健在です!

スイス製 トーレンス社 TD126MkIII CENTENTIAL という モデル

SME3010Rアーム IKEDAカートリッジを搭載した ちょっと贅沢なプレーヤーです。

先週、場所を移動したところです!

SME 3010R というアームです

次は、ヤフオク で落札して 別のアームを入手して、MCカードリッジだけでなく、MMカードリッジでも楽しめるように 以下のようにイメージしている所です! 果たして 2台 アーム は可能だろうか?!

クラシック音楽&オペラ レーザーディスク(リスト) その4

タンスに秘蔵(隠れていた)していた LD を DVD化、WAVE化の作業中です。購入して一度も聴いていない あるいは 1度しか聴かなかったのが LD です。DVD化が進みすぎため どうしても LD の存在も忘れてしまっていた可能性があります。

しかし、音質は最高です。少なくとも CD規格と同じ 44.1kHz/16bit による 光ディジタル出力で 直接 今なら ディジタル録音を PC-USB 経由で WAVEファイル化が可能となった訳です。

そのシステムはこちらです。

PCオーディオ、FMディジタル録音で重宝している SoundBlanster Premium HD USB-DAC です。

非常に重宝しています。光ディジタル出力によるディジタル録音をパソコンUSB経由で直接WAVEファイル化が可能になったのです。。。凄い時代です。ワーグナーのリング。。。。。時間無制限でHDに WAVEファイルで保存するだけなんです。あとはWAVEファイルを分割して CD-R に焼き付ける、、、何と言う時代なんでしょうか。。。。

さて、、1970年代のライヴ録音から素晴らしい音質、かつ 演奏のすばらしさの順で掲載してみました。

ウィーンフィルの素晴らしい響き、素晴らしい音質、、、、今 こうやって 1970年代のステレオライブが聴けるとは驚きです。

次は、カラヤン指揮の名演ライブです。

ブルックナー 交響曲第9番と言うと 3楽章 で書き終えられた曲ですが、その4楽章といわれている「テ・デウム」が続いて収録されているウィーン楽友協会大ホール(いわゆる黄金のホールと言われている)でのライヴ演奏録音です。素晴らしい音質、かつカラヤンの1970年代後半の最も円熟した、かつ醍醐味ある指揮ぶり観ることができるライブです。

通常のベルリンフィルハーモニー管弦楽団を管弦楽曲や交響曲を指揮するときは 目をつぶっていますが、合唱ではカラヤン氏自身もしっかり歌っていますね。。。映像でした確認できない姿です。

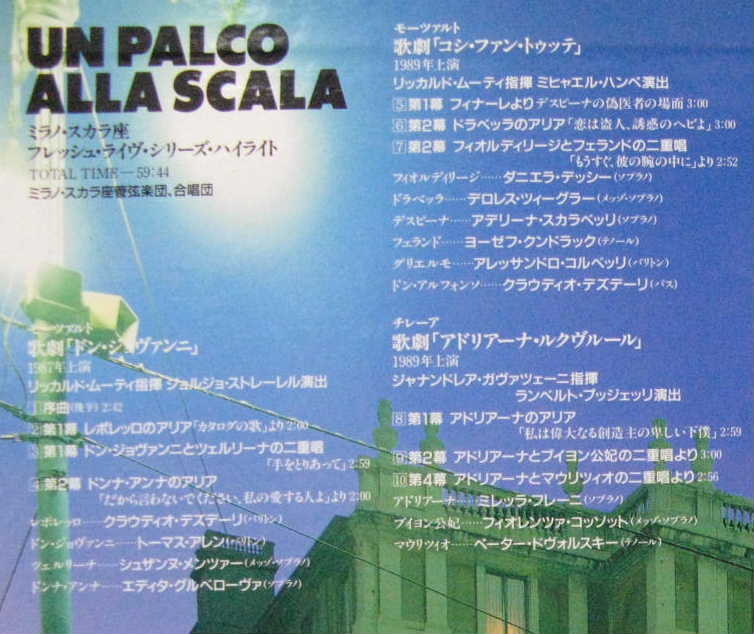

以下は、まだ未視聴で残っているライヴLDを聴いてみました。C・スチューダー、フルラネット、コッソット、フレーニの歌声が素晴らしい!!

C・スチューダさん、、、歌も演技も 良いですね。。。最高!

これはライヴではなく、映像向け収録ですが、意外に 演奏中の雑音がしばしば聞こえ、ライブ感の高い映像音楽LDです。

ミラノスカラ座管弦楽団も 若きギャウロフも、パバロッティも、コッソットも 熱唱です。観客があってほしい そういう映像ですが、カラヤン氏は映像から観る音楽を意図したミッションだったんだろうと思っています。

チェリストのオーフラ・ハーノイの東京ライブ版です。そもそも、カザルス/鳥の歌 の名演を聴きたく、このLDを入手した訳です。別にレコードで「鳥の歌」を収録しており、いずれも 古き パブロ・カザルスの演奏を彷彿させるような名演です。

以上