皆様こんばんは。

まずはお知らせです。

Facebookに仕様変更があり、gooブログとの連携ができなくなりました。

以前はブログを投稿すると、自動的にFacebookにもリンクが貼られるようにできていましたが、これからは手動になります。

私のことですから、うっかり忘れることもあるでしょう・・・。

さて、本題に移りましょう。

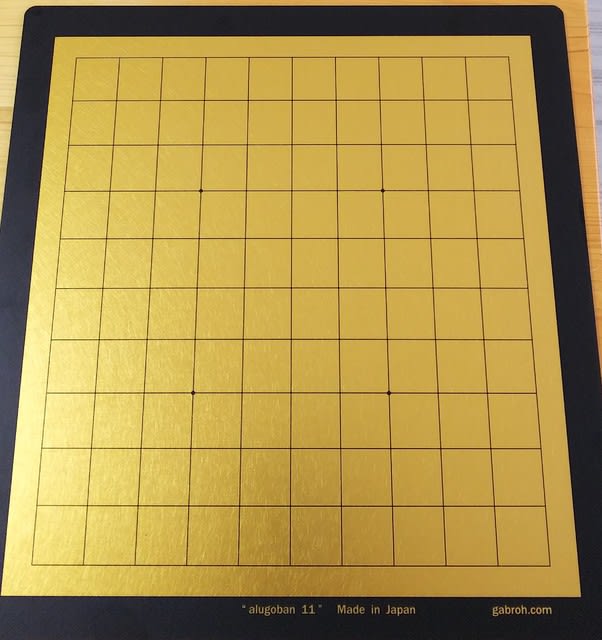

以前、11路盤が欲しいというお話をしましたが・・・。

読者の方から、作っているところがあるという情報を頂きました。

その中の1つに、株式会社アルプレートというところがあります。

今回、そちらで作っている11路盤をモニター使用させて頂くことになりました。

ご紹介しましょう。

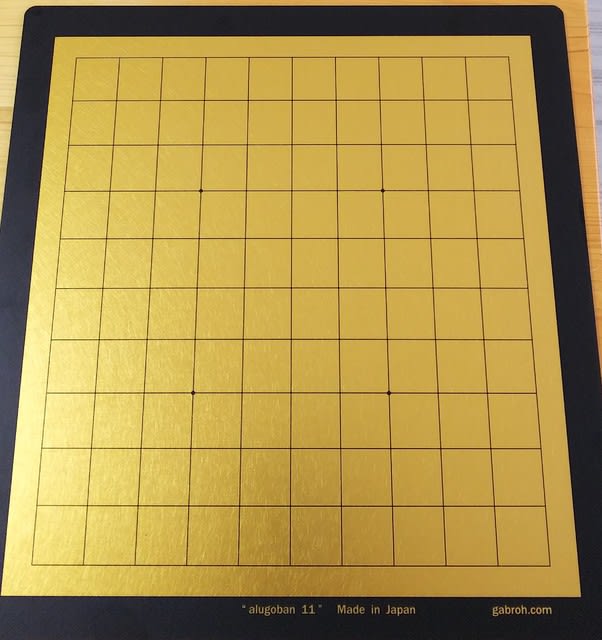

こちらです!

私の写真の腕は25級レベルなので伝わりづらいかと思いますが、ピカピカ光っています。

なんと、アルミ製碁盤なのです。

普段私達は木製の碁盤で対局しますが、他にもプラスチックやガラス、紙、布などで作られたものもあります。

しかし、アルミ製の碁盤を見たのは初めてです。

https://twitter.com/alplate">こちらのブランドで、様々なアルミ製の碁盤や将棋盤を作っているとか。

厚さは約1~2mmという、極薄設計となっています。

カフェなどに置くのにちょうど良さそうですね。

おしゃれで場所も取りません。

モニター使用ということで、課題も考えてみましょうか。

金属なので、木の碁盤と同じ感覚でやってしまうと、かなり大きな音になってしまうということがあります。

初心者の子供(5歳)が試してくれていますが、元気一杯に打たれるとちょっと心配になります(笑)。

この対策としては、まずは石を打ちつけるのではなく、そっと置くことです。

志田達哉か芝野虎丸になりきってください(笑)。

もう1つは、相性の良い石を選ぶことです。

手持ちの蛤碁石で試しましたが、35号よりも32号の方が、また黒石よりも白石の方が打ちやすいです。

なるべく薄い方が良いのではないでしょうか。

材質としても、蛤はベストではない気がします。

平べったくて滑りにくいものが良いでしょう。

何はともあれ、11路盤が手に入って嬉しいです。

これで指導方法の幅が広がります。

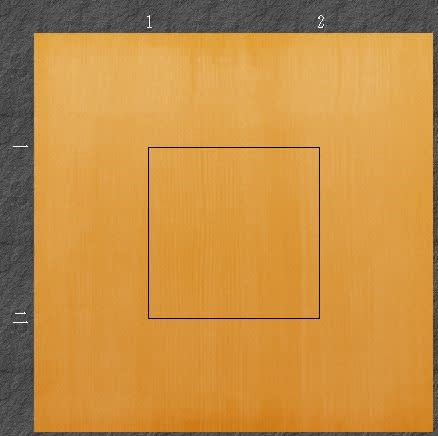

また、指導対局では既に試していますが、普通に19路盤を打てる人が打ったらどうなるかを考えてみました。

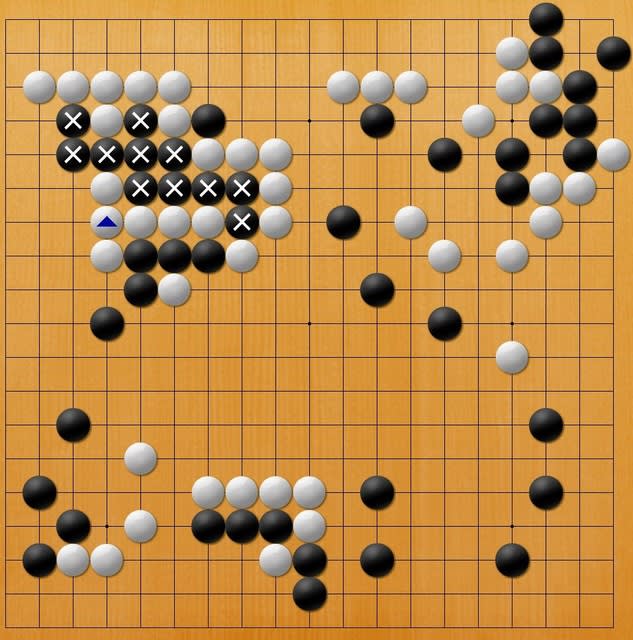

<1図>

例えばこんな進行を想定できます。

これは、9路よりに13路の方が近い雰囲気ですね。

1局を布石、中盤、終盤に分けることができそうです。

余談ですが、この図はKiinEditorにて作成しました。

KiinEditorは2路盤から19路盤まで対応しているのです。

えっ、2路盤? と思われるかもしれませんが・・・。

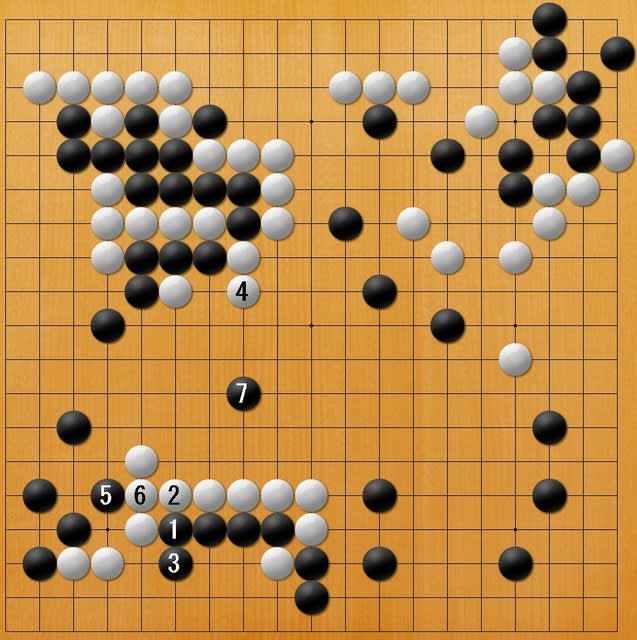

<2図>

これも一応、囲碁と言えないことはありません。

相手が間違えれば、2眼作れる可能性もありますからね。

上手くいかなかった場合は、不毛な争いになりますが・・・(笑)。

まずはお知らせです。

Facebookに仕様変更があり、gooブログとの連携ができなくなりました。

以前はブログを投稿すると、自動的にFacebookにもリンクが貼られるようにできていましたが、これからは手動になります。

私のことですから、うっかり忘れることもあるでしょう・・・。

さて、本題に移りましょう。

以前、11路盤が欲しいというお話をしましたが・・・。

読者の方から、作っているところがあるという情報を頂きました。

その中の1つに、株式会社アルプレートというところがあります。

今回、そちらで作っている11路盤をモニター使用させて頂くことになりました。

ご紹介しましょう。

こちらです!

私の写真の腕は25級レベルなので伝わりづらいかと思いますが、ピカピカ光っています。

なんと、アルミ製碁盤なのです。

普段私達は木製の碁盤で対局しますが、他にもプラスチックやガラス、紙、布などで作られたものもあります。

しかし、アルミ製の碁盤を見たのは初めてです。

https://twitter.com/alplate">こちらのブランドで、様々なアルミ製の碁盤や将棋盤を作っているとか。

厚さは約1~2mmという、極薄設計となっています。

カフェなどに置くのにちょうど良さそうですね。

おしゃれで場所も取りません。

モニター使用ということで、課題も考えてみましょうか。

金属なので、木の碁盤と同じ感覚でやってしまうと、かなり大きな音になってしまうということがあります。

初心者の子供(5歳)が試してくれていますが、元気一杯に打たれるとちょっと心配になります(笑)。

この対策としては、まずは石を打ちつけるのではなく、そっと置くことです。

志田達哉か芝野虎丸になりきってください(笑)。

もう1つは、相性の良い石を選ぶことです。

手持ちの蛤碁石で試しましたが、35号よりも32号の方が、また黒石よりも白石の方が打ちやすいです。

なるべく薄い方が良いのではないでしょうか。

材質としても、蛤はベストではない気がします。

平べったくて滑りにくいものが良いでしょう。

何はともあれ、11路盤が手に入って嬉しいです。

これで指導方法の幅が広がります。

また、指導対局では既に試していますが、普通に19路盤を打てる人が打ったらどうなるかを考えてみました。

<1図>

例えばこんな進行を想定できます。

これは、9路よりに13路の方が近い雰囲気ですね。

1局を布石、中盤、終盤に分けることができそうです。

余談ですが、この図はKiinEditorにて作成しました。

KiinEditorは2路盤から19路盤まで対応しているのです。

えっ、2路盤? と思われるかもしれませんが・・・。

<2図>

これも一応、囲碁と言えないことはありません。

相手が間違えれば、2眼作れる可能性もありますからね。

上手くいかなかった場合は、不毛な争いになりますが・・・(笑)。