皆様こんばんは。

本日は棋士の手合日でした。

幽玄の間でも多くの対局が中継されましたので、ぜひご覧ください。

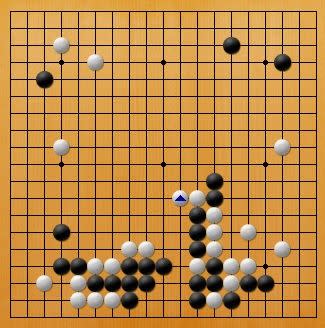

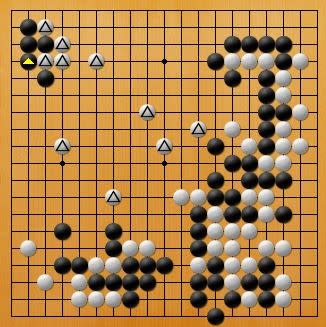

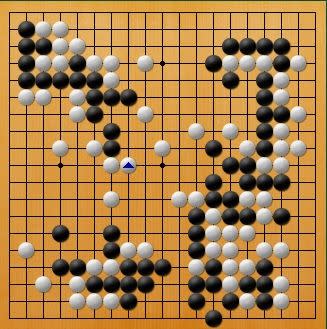

一押しは余正麒七段と村川大介八段の対局です。

期待を裏切らない大熱戦でした。

さて、本日は囲碁用語についてお話ししたいと思います。

囲碁の手や形には様々な名前が付いています。

NHK杯などをご覧になっている方はよくご存じでしょうが、対局者が1手打つ度に読み上げ係が「黒、16の四、右上隅星」「白、4の十七、左下隅小目」など、打った場所を座標と共に用語で示しますね。

この囲碁用語、何のためにあるのでしょうか?

囲碁用語は数多く、中には分かり難いものもあります。

そして、それらを覚えたからといって棋力が上がるわけでもありません。

ただ、意味はあるのです。

それは、「着手の場所を素早く示す」ことです。

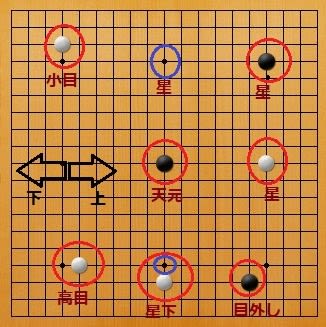

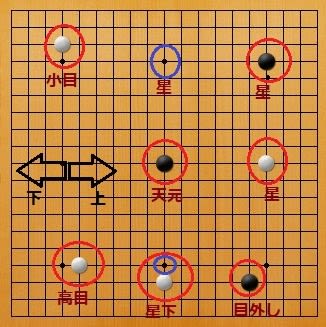

実際に図で確認してみましょう。

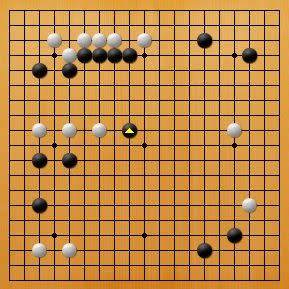

囲碁用語には大きく分けて2種類あり、1つは本図のように位置を示すものです。

例えば、19路の碁盤には縦横19本の線に加え、等間隔に9つの印が付けられています。

それを星と呼びます。

本図で言えは上段中央の印の位置を星と呼びますし、右上隅の星に打つ手も「星」「星打ち」などと呼びますね。

中段右の手も同様です(こちらは「星打ち」とは呼ばれませんが・・・細かい事情は割愛します)。

なお、碁盤の中央の星だけは「天元」という特別な名前が付いていますね。

万物の源という意味であり、碁に全く縁の無い方にも知られているのではないでしょうか。

他にも、位置によって様々な名前が付いていますね。

もう1つ、碁盤には上下があります。

碁盤の中心である天元が一番上で、碁盤の端が一番下とされています。

この感覚は、なかなか分かり難いものかもしれませんね。

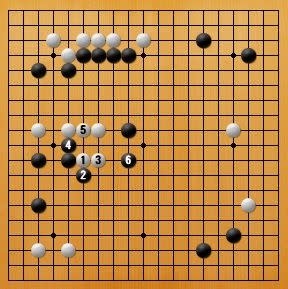

さて、この図をもとに考えてみましょう。

右上隅星という言葉を使った場合、図の右上黒の位置しかありえませんね。

ですが、これを「16の四」と座標だけで示された場合、座標に慣れている方以外は位置確認にかなりの時間を費やすでしょう。

正直、私も瞬間的には分かりません(このあたりは将棋棋士とは違うところですね)。

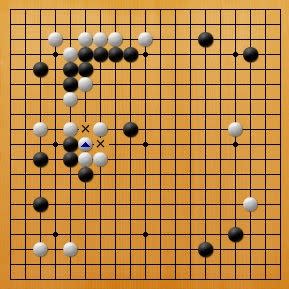

これは解説会などで棋士がお客さんに伝える場合もそうですが、逆にお客さんが質問する場合にも意味があります。

客「黒が13の十五に打ったらどうなりますか?」

棋「ええっと・・・ここですね?」

客「あっ、違った。もう一路右です!」

こんなやり取り、割とよく起こります(笑)。

しかし、囲碁用語を交えることによって、意思疎通の手間を省くことができるのです。

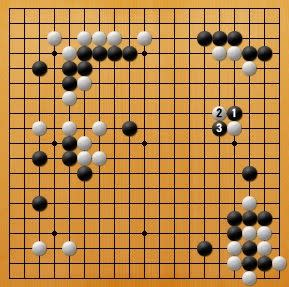

ただ、囲碁用語の使用によって誤解が生じてしまうこともあります。

次回はそのことについてお話しする予定です。

本日は棋士の手合日でした。

幽玄の間でも多くの対局が中継されましたので、ぜひご覧ください。

一押しは余正麒七段と村川大介八段の対局です。

期待を裏切らない大熱戦でした。

さて、本日は囲碁用語についてお話ししたいと思います。

囲碁の手や形には様々な名前が付いています。

NHK杯などをご覧になっている方はよくご存じでしょうが、対局者が1手打つ度に読み上げ係が「黒、16の四、右上隅星」「白、4の十七、左下隅小目」など、打った場所を座標と共に用語で示しますね。

この囲碁用語、何のためにあるのでしょうか?

囲碁用語は数多く、中には分かり難いものもあります。

そして、それらを覚えたからといって棋力が上がるわけでもありません。

ただ、意味はあるのです。

それは、「着手の場所を素早く示す」ことです。

実際に図で確認してみましょう。

囲碁用語には大きく分けて2種類あり、1つは本図のように位置を示すものです。

例えば、19路の碁盤には縦横19本の線に加え、等間隔に9つの印が付けられています。

それを星と呼びます。

本図で言えは上段中央の印の位置を星と呼びますし、右上隅の星に打つ手も「星」「星打ち」などと呼びますね。

中段右の手も同様です(こちらは「星打ち」とは呼ばれませんが・・・細かい事情は割愛します)。

なお、碁盤の中央の星だけは「天元」という特別な名前が付いていますね。

万物の源という意味であり、碁に全く縁の無い方にも知られているのではないでしょうか。

他にも、位置によって様々な名前が付いていますね。

もう1つ、碁盤には上下があります。

碁盤の中心である天元が一番上で、碁盤の端が一番下とされています。

この感覚は、なかなか分かり難いものかもしれませんね。

さて、この図をもとに考えてみましょう。

右上隅星という言葉を使った場合、図の右上黒の位置しかありえませんね。

ですが、これを「16の四」と座標だけで示された場合、座標に慣れている方以外は位置確認にかなりの時間を費やすでしょう。

正直、私も瞬間的には分かりません(このあたりは将棋棋士とは違うところですね)。

これは解説会などで棋士がお客さんに伝える場合もそうですが、逆にお客さんが質問する場合にも意味があります。

客「黒が13の十五に打ったらどうなりますか?」

棋「ええっと・・・ここですね?」

客「あっ、違った。もう一路右です!」

こんなやり取り、割とよく起こります(笑)。

しかし、囲碁用語を交えることによって、意思疎通の手間を省くことができるのです。

ただ、囲碁用語の使用によって誤解が生じてしまうこともあります。

次回はそのことについてお話しする予定です。