皆様こんばんは。

読者コーナーで著書についてのご指摘・ご質問等を募集しましたが、早速色々なミスが発覚しました。

順次記事に反映させています。

ありがとうございます。

さて、本日は先日の私の対局を振り返ってみます。

打つ手はかなり高度になりますから、真似しようとして頂く必要は全くありません。

考え方をご理解頂ければ十分です。

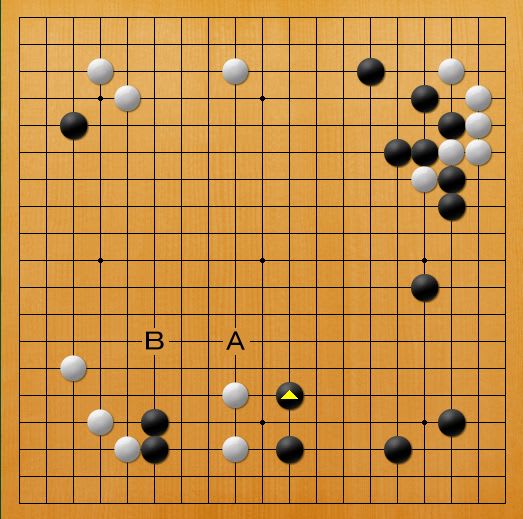

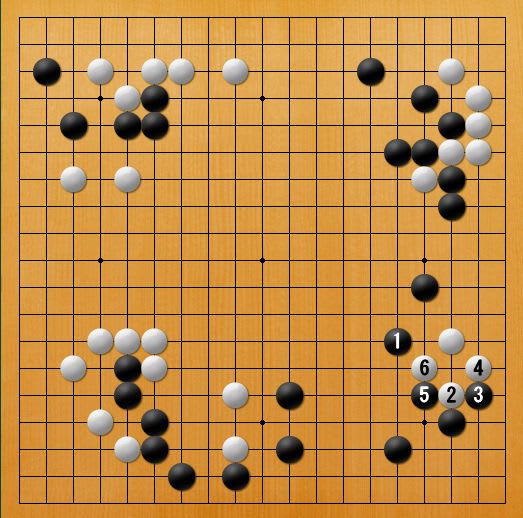

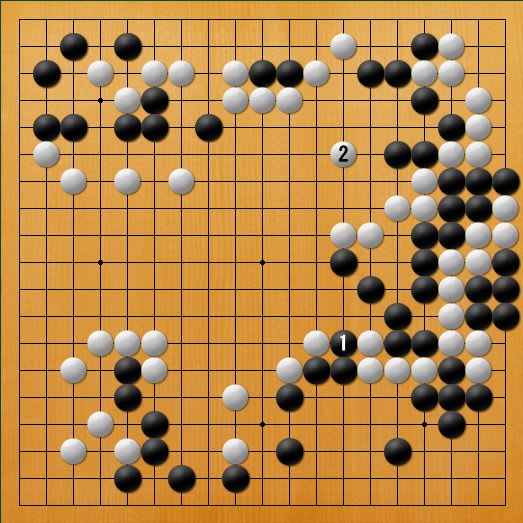

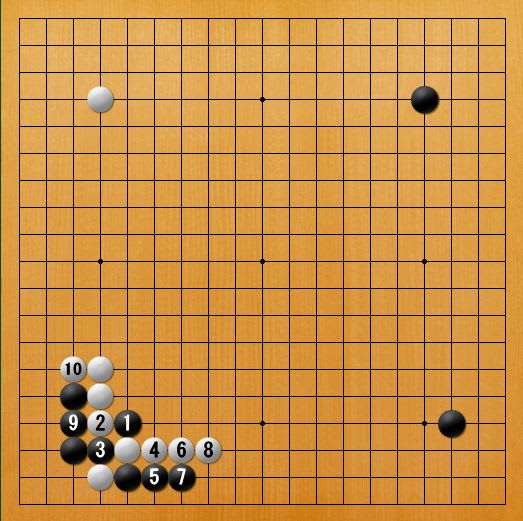

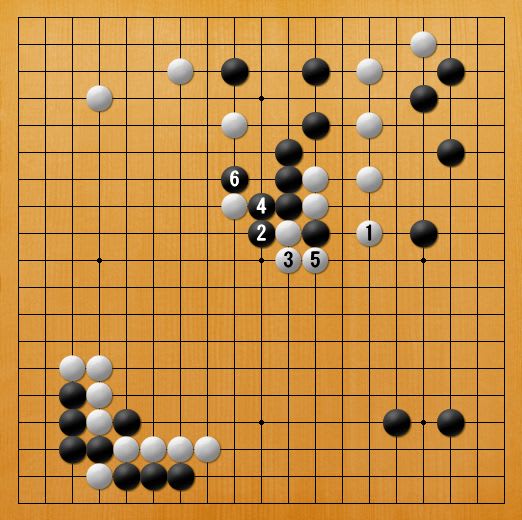

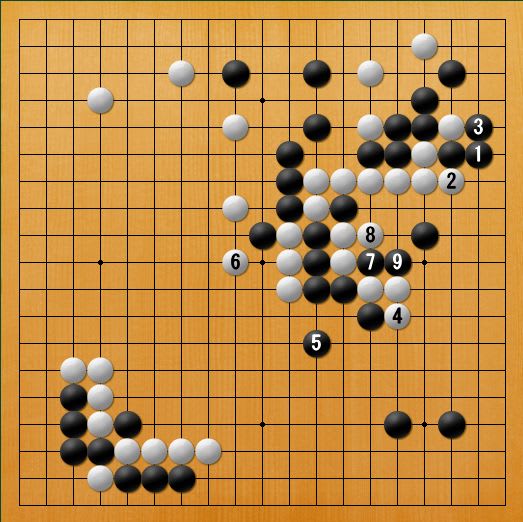

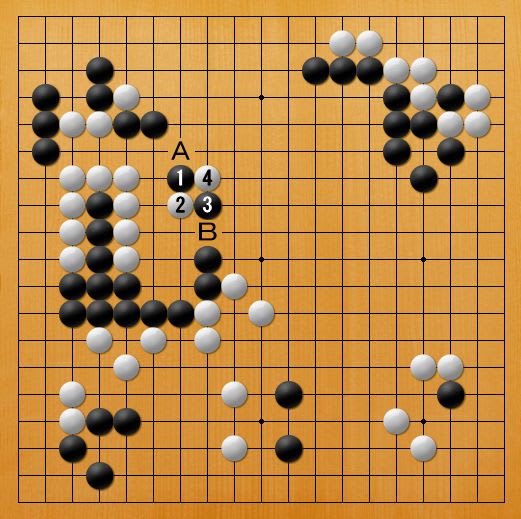

1図(テーマ図)

安田泰敏九段との対局で、私の黒番です。

形勢は苦しいながらも、左辺が大きな黒地になるなら、チャンスはあるかと思っていました。

ここで白△の切りは予想していませんでしたが、意図する所はすぐに察しが付きます。

黒を取ろうという訳ではありません。

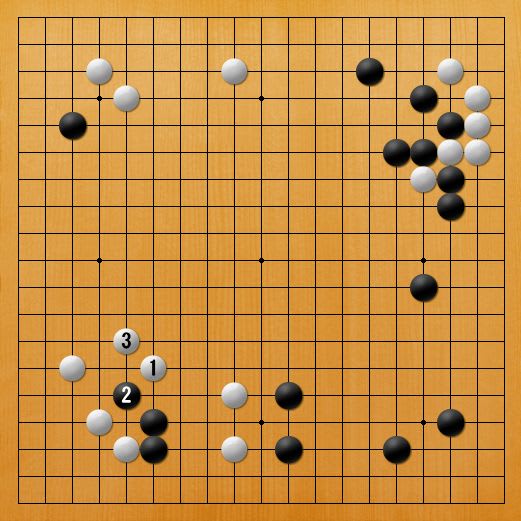

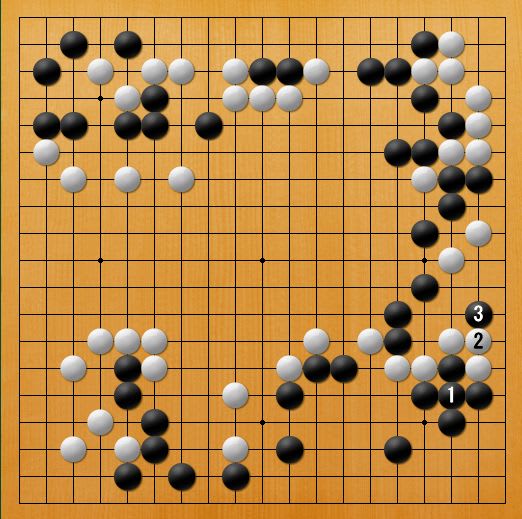

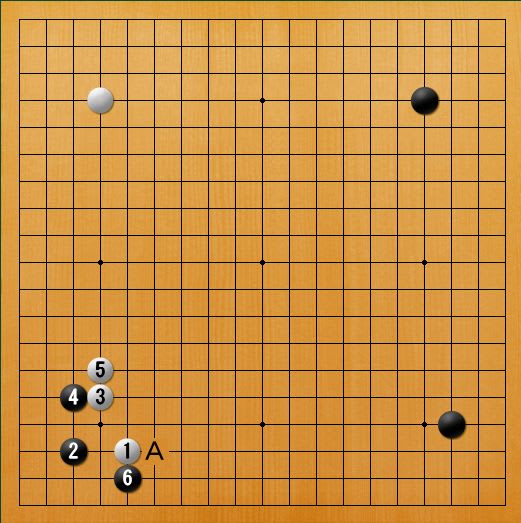

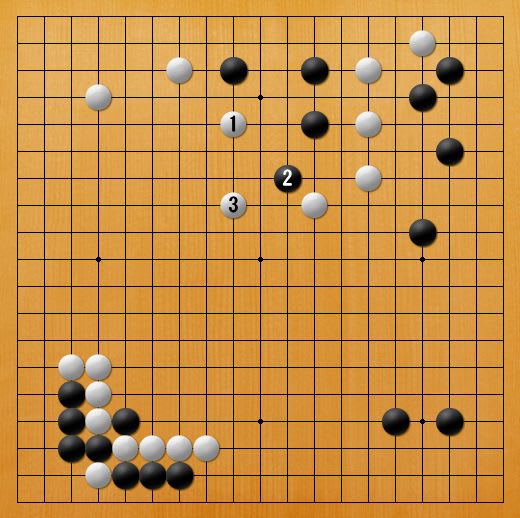

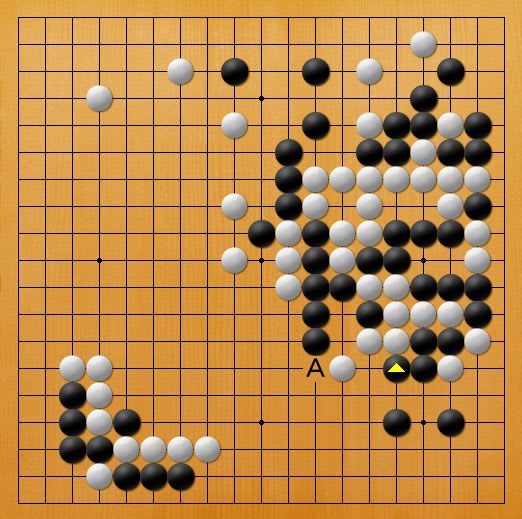

2図(変化図)

まず黒1以下、正面から戦っていく展開を考えてみます。

しかし、白6となると、困った問題が生じています。

右辺の黒が生きていないのです。

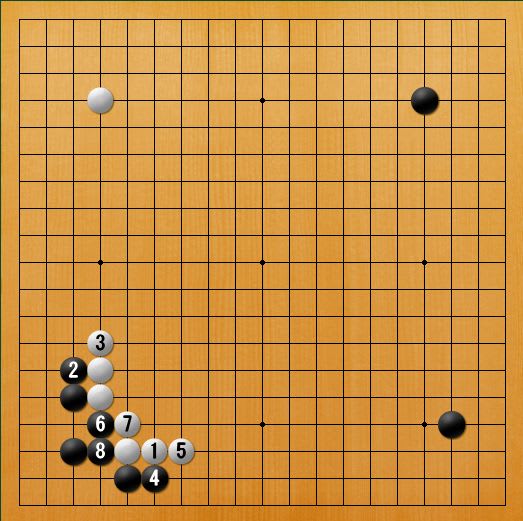

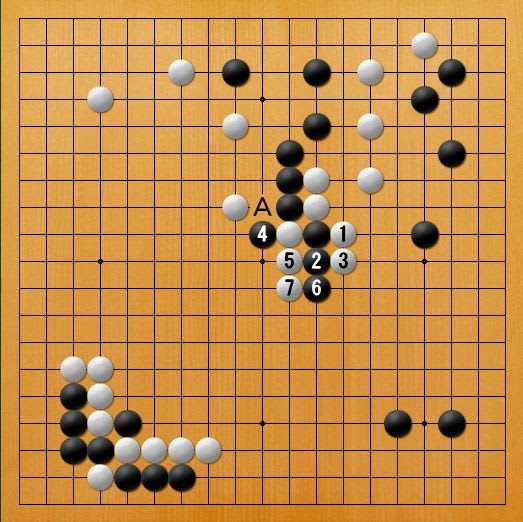

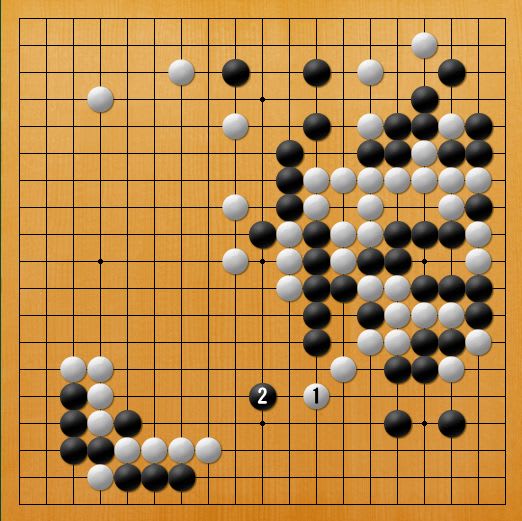

3図(続・変化図)

となれば黒1と生きる事になりますが、白2から上辺の黒がターゲットになります。

一例として黒9までとなると、黒は狭い所で生きただけです。

その間に白が打った手は全て、中央や左辺に出来そうな黒地を消して、立派に活躍しています。

黒としては、こういった展開は避けなければいけません。

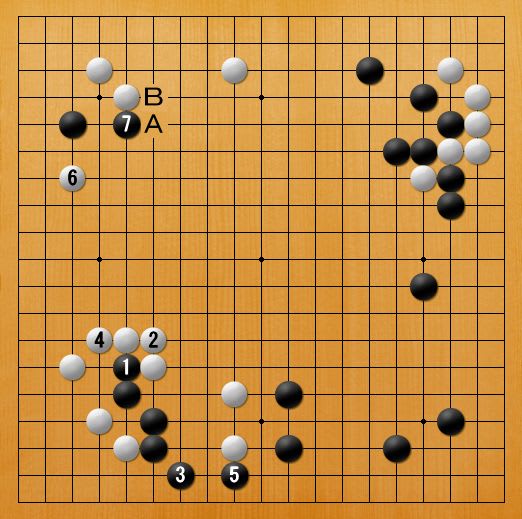

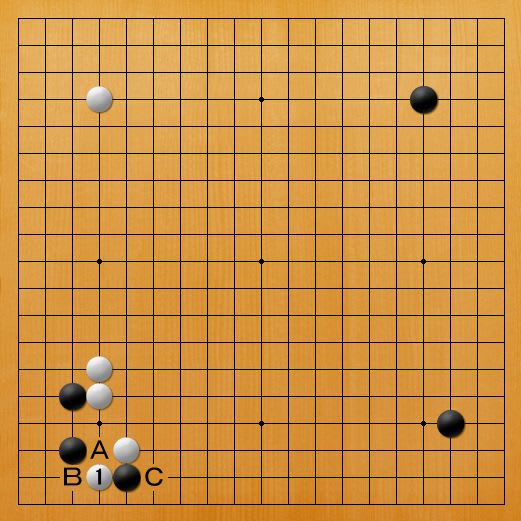

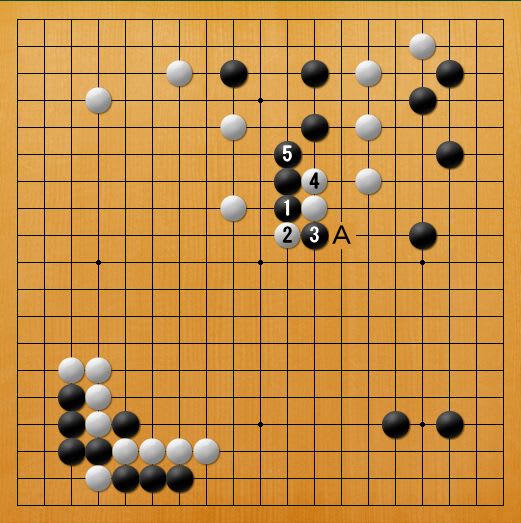

4図(変化図その2)

では、黒1から捨ててしまうのはどうでしょうか?

発想は悪くないのですが、この図は黒△が、あっても無くても同じ石になってしまう事がつらいのです。

取られるにしても、少しは働いてから取られて欲しいものです。

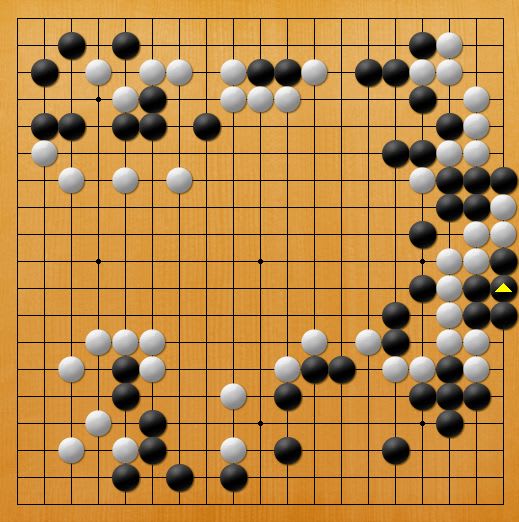

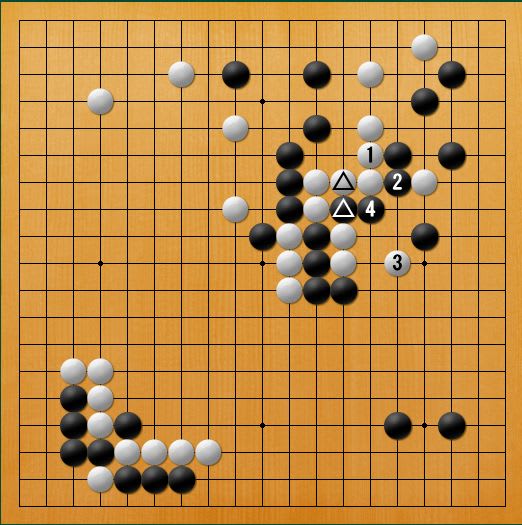

5図(実戦)

そこで、実戦は黒1とひねってみました。

あまり見かけない形なので、こんな手あるのかな?と思いつつ・・・。

直線的に黒△を助けるのも捨てるのも上手く行かないので、中間ぐらいの手を探してみました。

プロはよく、「中間の手」を使います。

黒△と黒1の間が、はっきりとは繋がっていない代わりに、黒5までと打ち、右辺の黒が孤立しません。

傷だらけの打ち方でもあるので、勿論読みは必要になります。

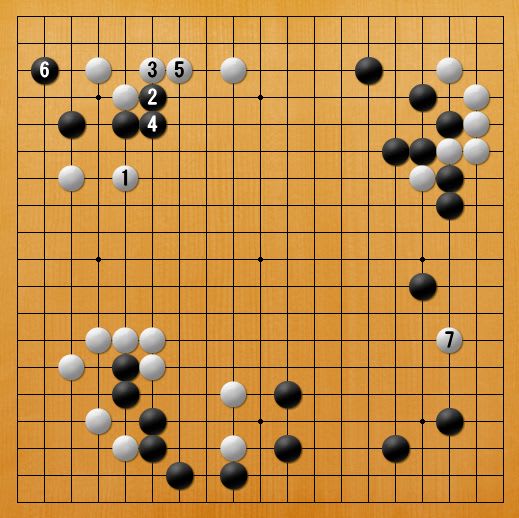

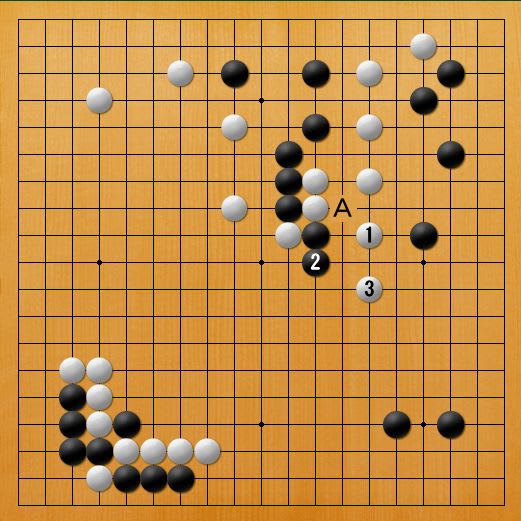

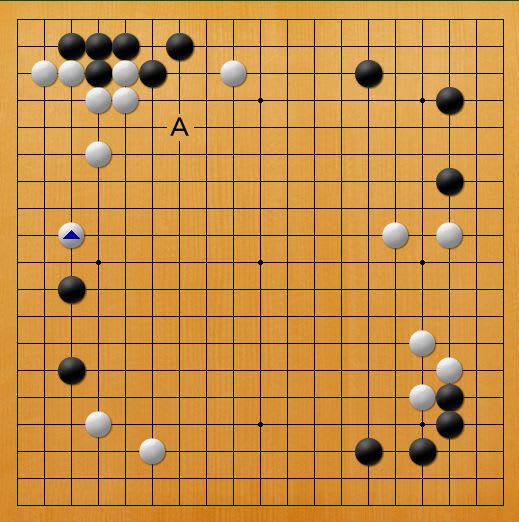

6図(実戦)

白1には黒2と引き、まずは右辺の黒を安全にしました。

次は白番ですから、黒の包囲網がいかにも薄く見えると思います。

ですが問題ありません。

黒は白を取ろうとしている訳ではないのです。

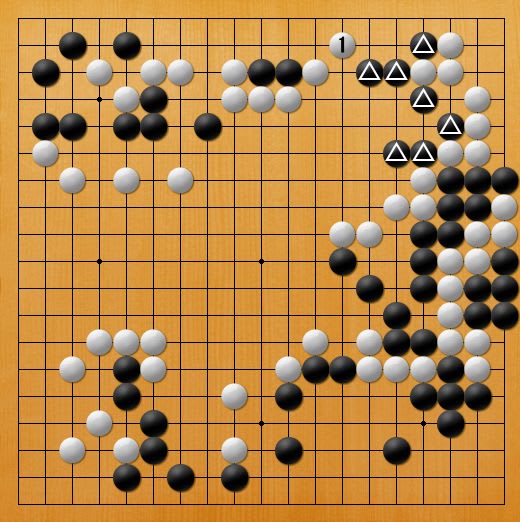

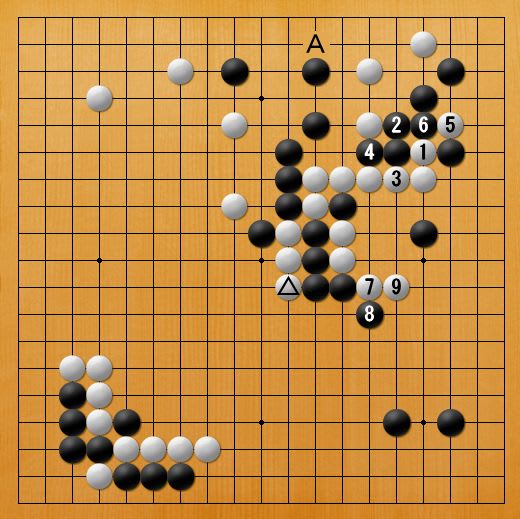

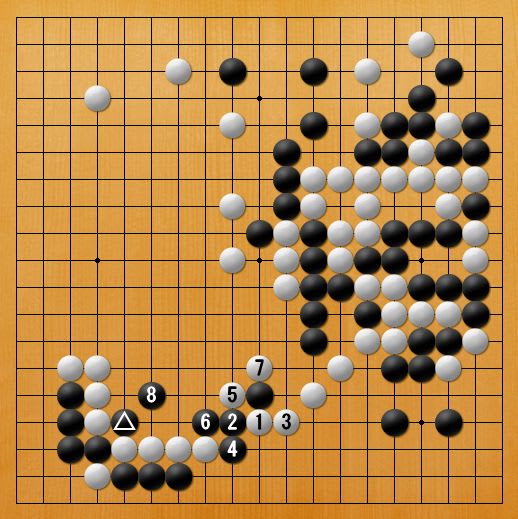

7図(実戦)

白1のツケコシが脱出の手筋です。

無理やり取りに行くと逆に取られるので、黒2は仕方ありません。

白3となって白は脱出、黒2子は取られましたが、これは想定内です。

まず、白△は動けない形なので、右上一帯の黒は全部繋がって安心しました。

そして、ここで黒に手番が回りました。

8図(実戦)

実はテーマ図の時点で、黒はとにかく右上の戦いを早く切り上げ、左辺に回りたいと思っていました。

そしてついに、待望の黒1に回る事ができました!

左右の黒を繋げ、左辺や中央を大きな地にする狙いです。

白Aが残っていますが、それは小さな問題です。

9図(変化図)

もし白1と取って来れば黒2に回り、左辺から中央にかけて、巨大な黒模様が出現します。

3図とは全く違う景色になっていますね。

こうなっては、逆に黒優勢です。

※実戦は白が違う手を選びました。

如何ですか?

黒は右上で戦っても良い結果にならないので、早く切り上げ、優位を主張できる左辺に回りました。

全局を見て、どこが一番大事なのかを判断する事が大切なのです。

繰り返しますが、手を真似する必要はありません。

私の打った手が最善かと言えば、全くそんな気はしませんし・・・。

それより一見複雑なプロの碁も、根底にあるのは簡単な理屈である事を、ご理解頂きたいですね。

読者コーナーで著書についてのご指摘・ご質問等を募集しましたが、早速色々なミスが発覚しました。

順次記事に反映させています。

ありがとうございます。

さて、本日は先日の私の対局を振り返ってみます。

打つ手はかなり高度になりますから、真似しようとして頂く必要は全くありません。

考え方をご理解頂ければ十分です。

1図(テーマ図)

安田泰敏九段との対局で、私の黒番です。

形勢は苦しいながらも、左辺が大きな黒地になるなら、チャンスはあるかと思っていました。

ここで白△の切りは予想していませんでしたが、意図する所はすぐに察しが付きます。

黒を取ろうという訳ではありません。

2図(変化図)

まず黒1以下、正面から戦っていく展開を考えてみます。

しかし、白6となると、困った問題が生じています。

右辺の黒が生きていないのです。

3図(続・変化図)

となれば黒1と生きる事になりますが、白2から上辺の黒がターゲットになります。

一例として黒9までとなると、黒は狭い所で生きただけです。

その間に白が打った手は全て、中央や左辺に出来そうな黒地を消して、立派に活躍しています。

黒としては、こういった展開は避けなければいけません。

4図(変化図その2)

では、黒1から捨ててしまうのはどうでしょうか?

発想は悪くないのですが、この図は黒△が、あっても無くても同じ石になってしまう事がつらいのです。

取られるにしても、少しは働いてから取られて欲しいものです。

5図(実戦)

そこで、実戦は黒1とひねってみました。

あまり見かけない形なので、こんな手あるのかな?と思いつつ・・・。

直線的に黒△を助けるのも捨てるのも上手く行かないので、中間ぐらいの手を探してみました。

プロはよく、「中間の手」を使います。

黒△と黒1の間が、はっきりとは繋がっていない代わりに、黒5までと打ち、右辺の黒が孤立しません。

傷だらけの打ち方でもあるので、勿論読みは必要になります。

6図(実戦)

白1には黒2と引き、まずは右辺の黒を安全にしました。

次は白番ですから、黒の包囲網がいかにも薄く見えると思います。

ですが問題ありません。

黒は白を取ろうとしている訳ではないのです。

7図(実戦)

白1のツケコシが脱出の手筋です。

無理やり取りに行くと逆に取られるので、黒2は仕方ありません。

白3となって白は脱出、黒2子は取られましたが、これは想定内です。

まず、白△は動けない形なので、右上一帯の黒は全部繋がって安心しました。

そして、ここで黒に手番が回りました。

8図(実戦)

実はテーマ図の時点で、黒はとにかく右上の戦いを早く切り上げ、左辺に回りたいと思っていました。

そしてついに、待望の黒1に回る事ができました!

左右の黒を繋げ、左辺や中央を大きな地にする狙いです。

白Aが残っていますが、それは小さな問題です。

9図(変化図)

もし白1と取って来れば黒2に回り、左辺から中央にかけて、巨大な黒模様が出現します。

3図とは全く違う景色になっていますね。

こうなっては、逆に黒優勢です。

※実戦は白が違う手を選びました。

如何ですか?

黒は右上で戦っても良い結果にならないので、早く切り上げ、優位を主張できる左辺に回りました。

全局を見て、どこが一番大事なのかを判断する事が大切なのです。

繰り返しますが、手を真似する必要はありません。

私の打った手が最善かと言えば、全くそんな気はしませんし・・・。

それより一見複雑なプロの碁も、根底にあるのは簡単な理屈である事を、ご理解頂きたいですね。