<本日の一言>

件名「アドレス変更」

本文「再度登録お願いします。」

・・・どちら様でしょうか?

非常にモヤモヤしますが、迷惑メールなのでしょうね。

</本日の一言>

皆様こんばんは。

本日は棋士紹介シリーズの第6回です。

<小池芳弘四段(公式プロフィール)>

平成10年(1998年)7月6日生まれの20歳です。

長年棋士をやっていそうな雰囲気を漂わせていますが、そんなに若かったのですね。

小池四段はTwitterの日本棋院若手棋士アカウントを何度か担当していますが、しばしば本質を突くかのような鋭い発言をします。

将来なかなかの論客になるのではないかと睨んでいるのですが、いかがでしょうか。

さて、小池四段は昨年19連勝という素晴らしい記録を残しました。

年間成績は36勝12敗で、7割5分の勝率は全棋士中3位でした。

好成績の秘訣は、体力があることではないかと思います。

体力と言っても、運動のための体力ではありません。

囲碁の体力です。

棋士の対局は朝10時頃から始まって夕方に終わることが多く、持ち時間の長い碁では夜10時、11時まで長引くこともあります。

また、1局の持ち時間が短くても、同じ日に何局も打ったり、連日対局するような場合もあります。

長丁場の戦いで集中力を持続させられるかどうかは、勝負に大きく影響します。

棋風は典型的なじっくりタイプですね。

勝負が長引くことを全く恐れていないのでしょう。

さて、今回ご紹介するのは2016年8月18日の棋聖戦Cリーグ、片岡聡九段との対局です。

片岡九段も、若い頃からじっくりタイプとして有名でしたね。

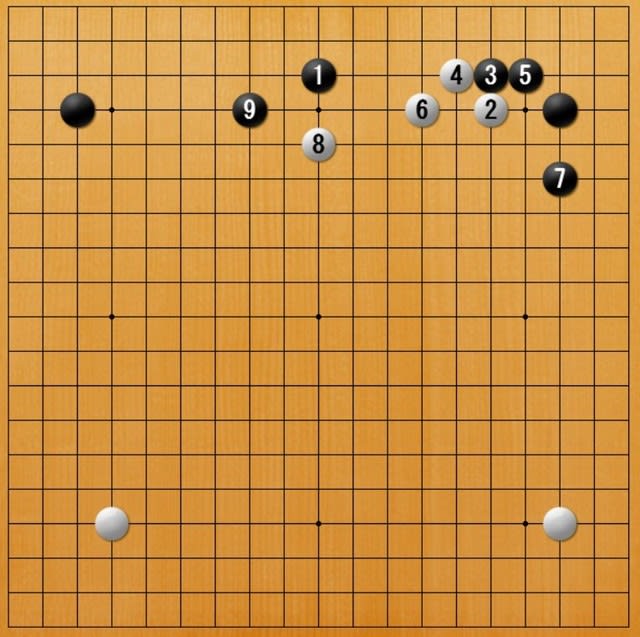

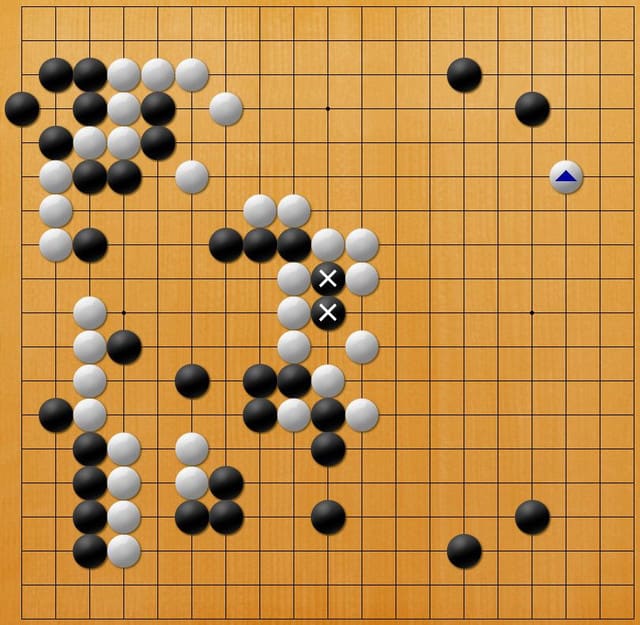

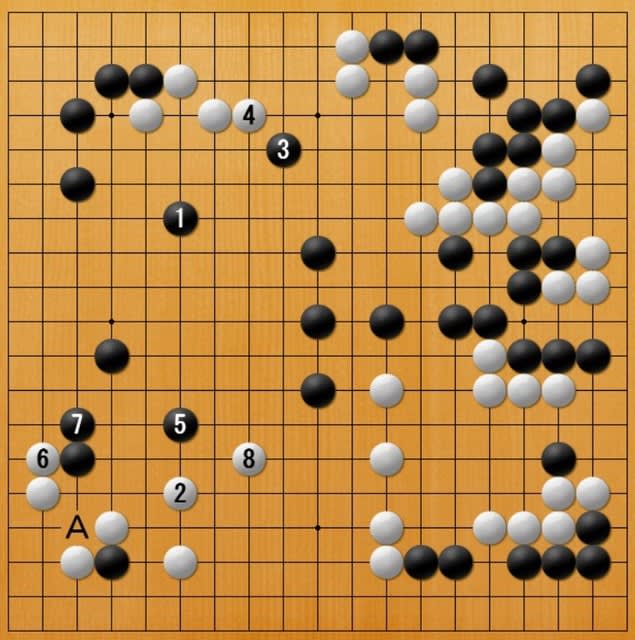

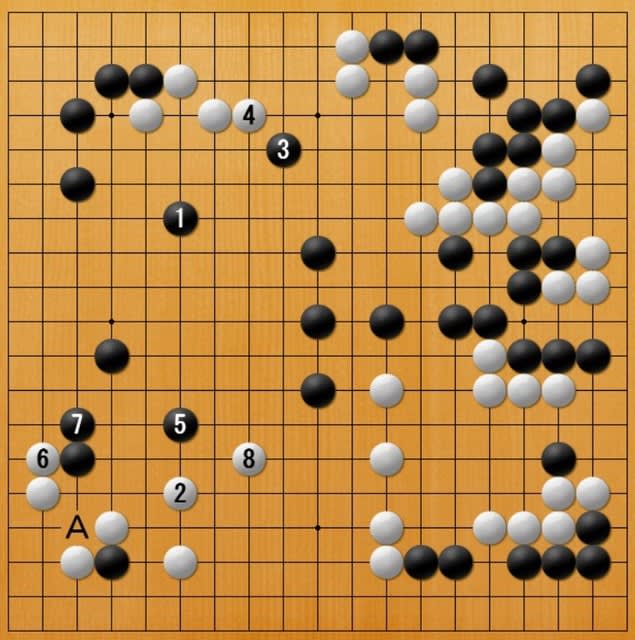

1図(実戦)

片岡九段の黒番です。

黒×が弱いですが、白×も心配です。

慌てて攻めかかったりすると、反撃を受けて苦しくなるでしょう。

そこで、実戦は白1~5としっかりつながりました。

この打ち方は当然と言えば当然ですね。

しかし、対局していると色々と雑念が生じ、あらぬ方向に石が行ってしまうこともあります。

その点、小池四段はやるべきことを淡々とこなしていく印象があります。

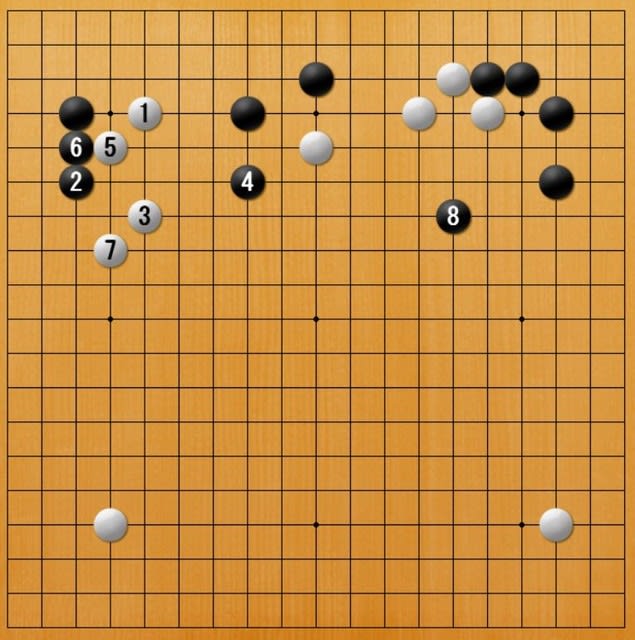

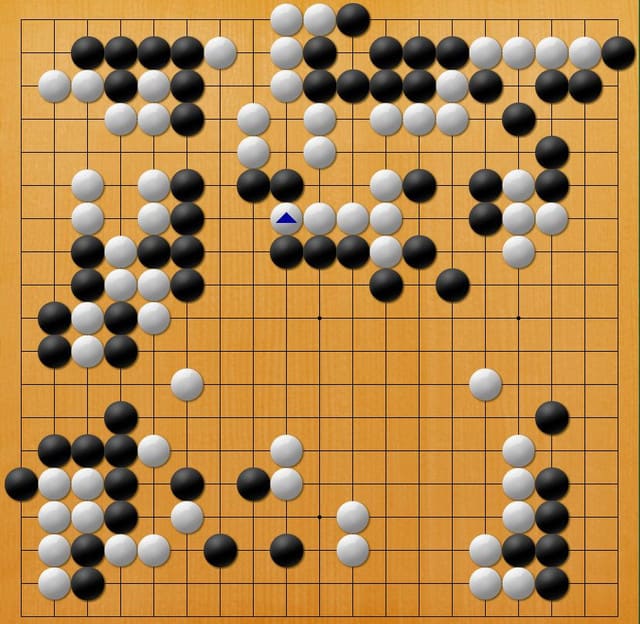

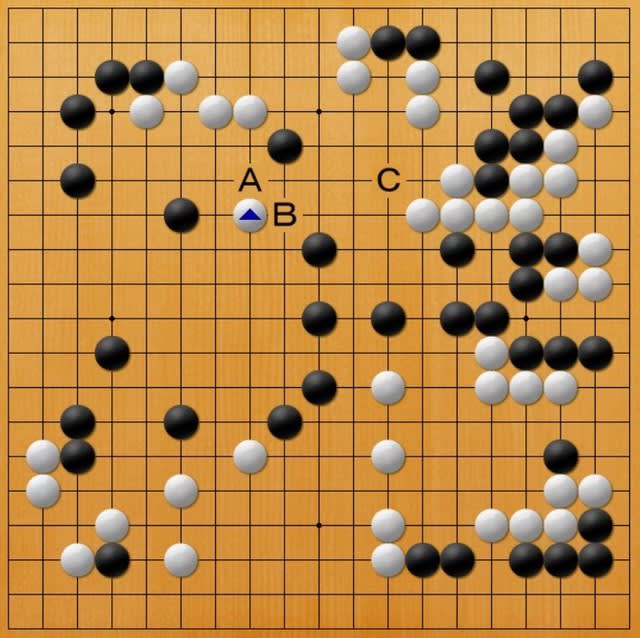

2図(実戦)

黒1と左辺を広げられましたが、慌てず騒がず白2と守りました。

黒Aなどの手を防いだものですが、実に落ち着いていますね。

無理に左辺に入っていかなくても、十分やれるとみているのです。

若い頃はつい力に頼った無茶をしてしまいがちですが、小池四段はそのようなことには無縁かもしれません。

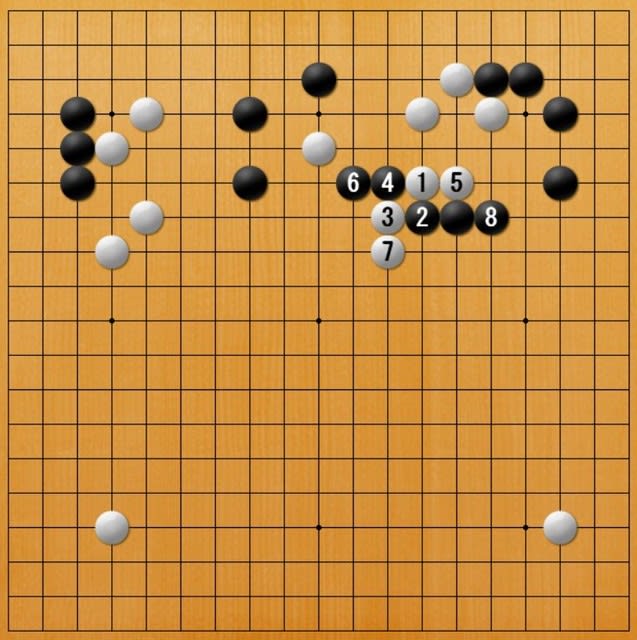

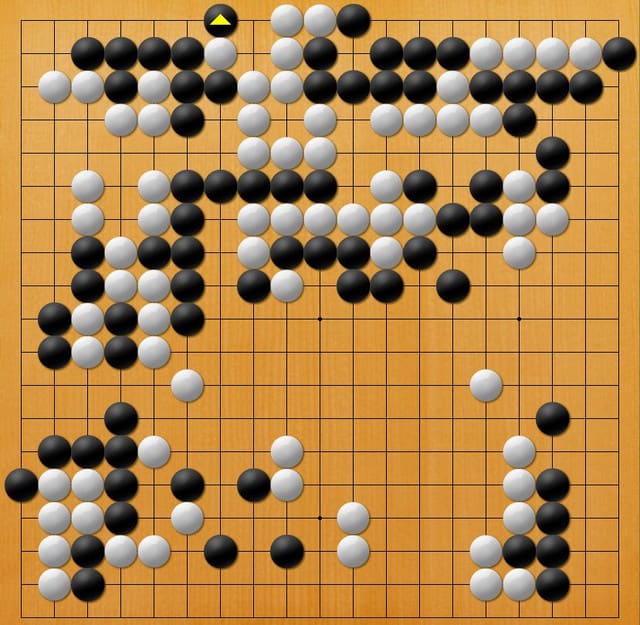

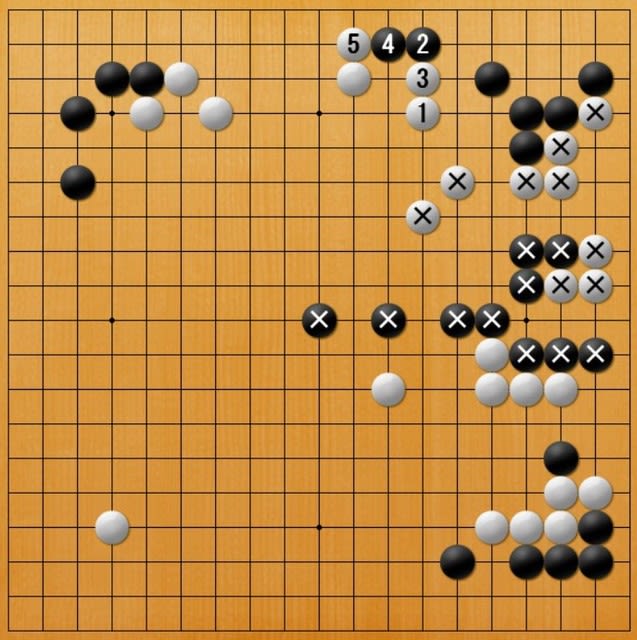

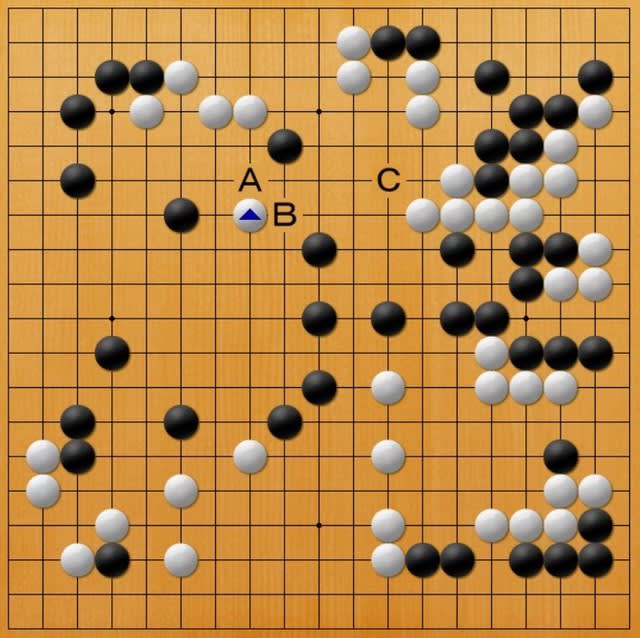

3図(実戦)

無茶はしませんが、ぎりぎりの踏み込みは決行します。

白△が鋭い手でした。

この後、黒A、白B、黒Cと対応され、怖い感じもありますが・・・。

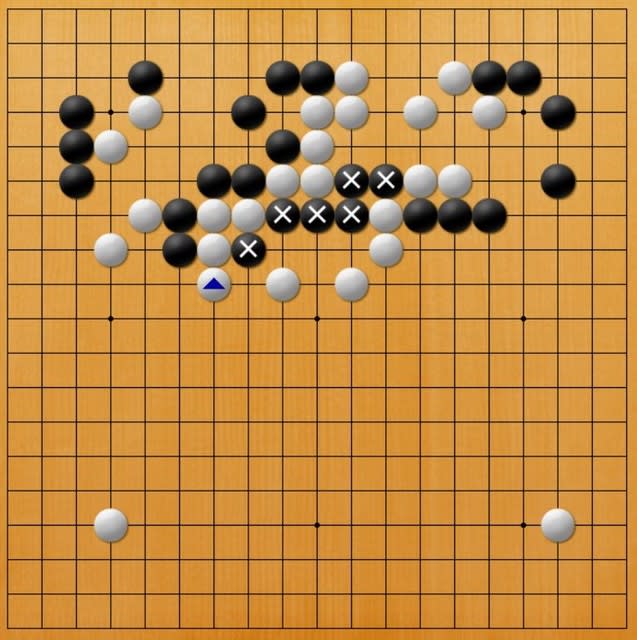

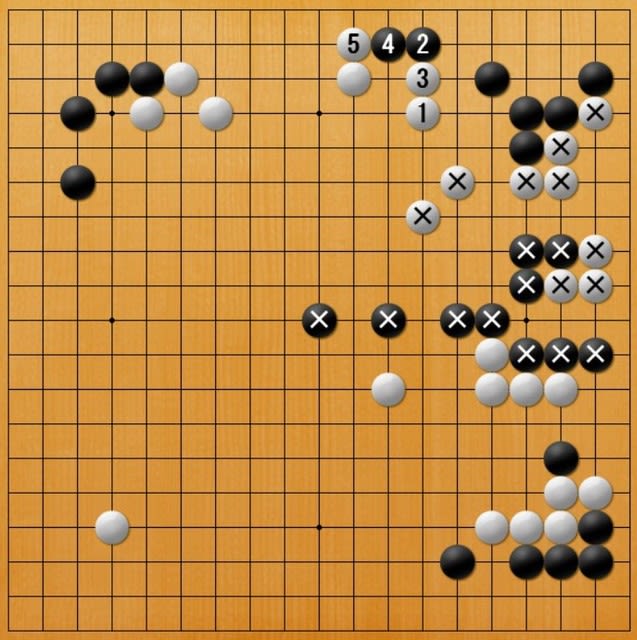

4図(実戦)

しかし、小池初段(当時)は読みきっていたのでしょうね。

次に黒A、白B、黒Cがありそうですが、白D、黒E、白Fの反撃で右辺黒が危ないということでしょう。

深く読むことで、戦いのリスクを小さくしています。

本局は小池初段の白番半目勝ちでした。

件名「アドレス変更」

本文「再度登録お願いします。」

・・・どちら様でしょうか?

非常にモヤモヤしますが、迷惑メールなのでしょうね。

</本日の一言>

皆様こんばんは。

本日は棋士紹介シリーズの第6回です。

<小池芳弘四段(公式プロフィール)>

平成10年(1998年)7月6日生まれの20歳です。

長年棋士をやっていそうな雰囲気を漂わせていますが、そんなに若かったのですね。

小池四段はTwitterの日本棋院若手棋士アカウントを何度か担当していますが、しばしば本質を突くかのような鋭い発言をします。

将来なかなかの論客になるのではないかと睨んでいるのですが、いかがでしょうか。

さて、小池四段は昨年19連勝という素晴らしい記録を残しました。

年間成績は36勝12敗で、7割5分の勝率は全棋士中3位でした。

好成績の秘訣は、体力があることではないかと思います。

体力と言っても、運動のための体力ではありません。

囲碁の体力です。

棋士の対局は朝10時頃から始まって夕方に終わることが多く、持ち時間の長い碁では夜10時、11時まで長引くこともあります。

また、1局の持ち時間が短くても、同じ日に何局も打ったり、連日対局するような場合もあります。

長丁場の戦いで集中力を持続させられるかどうかは、勝負に大きく影響します。

棋風は典型的なじっくりタイプですね。

勝負が長引くことを全く恐れていないのでしょう。

さて、今回ご紹介するのは2016年8月18日の棋聖戦Cリーグ、片岡聡九段との対局です。

片岡九段も、若い頃からじっくりタイプとして有名でしたね。

1図(実戦)

片岡九段の黒番です。

黒×が弱いですが、白×も心配です。

慌てて攻めかかったりすると、反撃を受けて苦しくなるでしょう。

そこで、実戦は白1~5としっかりつながりました。

この打ち方は当然と言えば当然ですね。

しかし、対局していると色々と雑念が生じ、あらぬ方向に石が行ってしまうこともあります。

その点、小池四段はやるべきことを淡々とこなしていく印象があります。

2図(実戦)

黒1と左辺を広げられましたが、慌てず騒がず白2と守りました。

黒Aなどの手を防いだものですが、実に落ち着いていますね。

無理に左辺に入っていかなくても、十分やれるとみているのです。

若い頃はつい力に頼った無茶をしてしまいがちですが、小池四段はそのようなことには無縁かもしれません。

3図(実戦)

無茶はしませんが、ぎりぎりの踏み込みは決行します。

白△が鋭い手でした。

この後、黒A、白B、黒Cと対応され、怖い感じもありますが・・・。

4図(実戦)

しかし、小池初段(当時)は読みきっていたのでしょうね。

次に黒A、白B、黒Cがありそうですが、白D、黒E、白Fの反撃で右辺黒が危ないということでしょう。

深く読むことで、戦いのリスクを小さくしています。

本局は小池初段の白番半目勝ちでした。