西アジアでは1万2500年前ころから定住をした竪穴住居のようなものが見つかっている。

生活の基本は旧石器時代以来の採集狩猟だから、そのような人々は定住的採集狩猟民ということになる。

かれらの文化をナトゥーフ文化という。家屋は円形の竪穴住居で、石の壁や貯蔵穴をもっていた。遺跡から出土する遺物は、後の新石器時代を彷彿とさせるものが多い。たとえば、穀物収穫用の石鎌や、製粉具である石皿、石鉢、石杵が大量に見つかる。という

しかし土器は出ていない。

土器が造られるようになったのは

…西アジア最古の土器は、イラク国境に近いイランのガンジ・ダレ(英語版)出土の土器が放射性炭素年代測定で約1万年前と報告されている[5]。この土器についての研究者の見解は、9000年前ないし8000年前とするものが

主流であるという。この時期は縄文時代早期に当たる頃で、いずれにしても縄文時代草創期から始まる土器とは数千年の遅れ土器が造られるのである。

これに対して縄文時代は、定住が始められて、細石器のこの時期既に土器が造られ、粘土は造形しやすく、思い通りのものを造ることが出来た。それで無文土器から始まり、豆粒文土器、隆起線文系の土器、多縄文土器など、様々な紋様の土器が造られて、これから当時の生業開発の経過過程を想像することが可能となる。

生業開発の内容は

土器の特色 生業開発の画期を土器に記録して残した

・丸底深鉢土器(底が丸い) 土器の製作量自体が少なく、原型を復元するのも困難が多い

年代順の序列

無文、 マメ類の採集の容器

豆粒文などの特色。 マメ類の栽培開始

隆起線文、 弓矢による狩猟の開始

爪形文(つめがたもん)、 矢の先端に付ける石鏃使用開始

多縄文土器、押型文、回転縄文、などに弓の弦の改良進展を記録

撚糸文土器 釣り糸漁のテグス開発 糸巻きの模様

尖底土器 煮炊きの開始

※隆起線文(りゅうきせんもん) 細い隆起状の帯の文様

※豆粒文(とうりゅうもん) 豆粒状の突起がある

マメ類を食用とするため、動物性の食糧確保は必ずしも必要では無いため、家畜や牧畜は開始しない

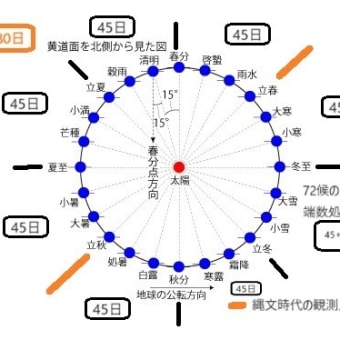

その後の縄文時代早期には暦が開発され、開発の画期は土器に記録され残されていた

撚糸文土器の魚釣り開始を示すと思う土器まで継続して土器が存在して、歴史が辿れる。

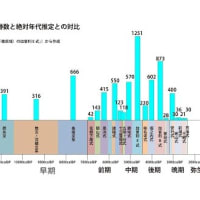

土器の年表

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

これまでの理解によれば、まず、定住が始まりついで植物栽培、そして動物の家畜化がおこった。1万5000年前頃から1万年前頃にかけての出来事である。

その幕開けを飾ったのがナトゥーフィアン(ナトゥーフ文化)という西アジア地中海沿岸にひろがった生活様式である。展示物のような三日月形の細石器を特徴とするが、同時に、石壁をもつ竪穴住居、重量石器、さらには岩盤をくりぬいた容器など持ち運び不能な施設がともなう。定住の証しである。

この研究に格好の資料を提供したのがシリアのデデリエ洞窟である。1989年から2011年まで赤澤 威教授(元総合研究資料館)らを中心に発掘された。道具や建物にも重大な発見が含まれていたが、最も注目すべき発見は大量の有機物遺物であった。建物が焼けていたために食用植物が炭化して良好に残っていた。最も多かったのはエノキやピスタチオ、アーモンドといった木の実類である。一方、ムギ類やマメなど、新石器時代以降、栽培化される植物も見つかった。ヤギの放牧がさかんな現在、周辺地域は禿げ山になってしまっているが、かつては豊かな植生が利用できたのであろう。

この文化の開始は更新世末の気候温暖期、いわゆるベーリング・アレレード期の開始とほとんど一致している。温暖化とともに森林環境が拡大し、内陸沙漠には草原が出現したのだろう。森林と草原双方の資源が利用できるデデリエのような山麓部には多くの集落が設けられた。人口増と定住。その進展にともない狭い地域に定着した集団は、利用できる資源の徹底的な開発に向かったらしい。ナッツ類の利用と同時に穀類の本格利用が始まったことに大きな意義がある。

この経済は、1万3000年から1万1500年前まで続いた寒冷乾燥期、寒の戻りともいうべきヤンガードリアス期に変更を余儀なくされる。資源の縮小に直面したステップ地帯の集団は、穀物栽培に乗り出したらしい。そして、ヤンガードリアス期が開けた頃、完新世の始め、そこで始まるのは本格的な食料生産であった。 (西秋良宏)

ーーーーーーーーーーーーーー

■西アジアの竪穴式住居らしきもの

西アジアでは1万2500年前ころから定住をした竪穴住居のようなものが見つかっている。

>生活の基本は旧石器時代以来の採集狩猟だから、そのような人々は定住的採集狩猟民ということになる。かれらの文化をナトゥーフ文化という。家屋は円形の竪穴住居で、石の壁や貯蔵穴をもっていた。遺跡から出土する遺物は、後の新石器時代を彷彿とさせるものが多い。たとえば、穀物収穫用の石鎌や、製粉具である石皿、石鉢、石杵が大量に見つかる。(リンク)<

西北シリアにあるデデリエ洞窟から当時の竪穴住居の構成がうかがえる。

>当時の家の仕組みがわかる稀有な遺跡の一つである。4m×2.5mほどの範囲の地面を深さ70cmほど掘りくぼめ、内側に石灰岩をつみあげてあった。壁の内側には木材が横にはりめぐらされ、床には木材が部屋の中央に向かって放射状に何本か落ちていた。木材でくみ上げた屋根が作られていたのである。(リンク)<

またナトゥーフ文化が栄えた時期は前12700年(14700年前)に温暖期が始まり、急激に気温が上昇したころ、その後のヤンガードリアス期(寒の戻り)には遺跡が減少しているため、遊動民に戻ったともいわれている。

ーーーーーーーーーーーーーー

12,000年前 - 前7000年頃 世界各地で細石器文化隆盛

地域によって時間差があるが、このころ西アジアやヨーロッパ、北アフリカなどで細石器が盛んにつかわれた。

細石器の使用は中石器時代の文化の大きな特徴である。

日本の細石器(細石刃)文化が発展したのは1万4000年前~1万2000年前ごろで、これより少しはやい。

前8000年頃 メソポタミアで新石器時代始まる

石器時代の最終末期である新石器時代の特徴は、食糧生産(農耕)と定住、家畜飼育、土器や磨製石器製作であり、とくに食糧生産が重要である。

パレスティナを中心にみられる中石器時代のナトゥーフ文化では前1万年ごろに集落ともいえる定住地をいとなんでおり、この地域では前9000年以降、ヒツジやヤギなどの家畜化もみられる。しかし、これらはまだ採集経済のため新石器文化とはいえない。

前8500~前8000年ごろ、ヨルダンのエリコやシリアでムギなど穀類の生産がはじまり、

前8000~前7000年ごろに農耕文化が肥沃(ひよく)なメソポタミアに広がったと考えられている。

人類最初の新石器時代のはじまりである。メソポタミアでの土器の出現は前7000年以降であるため、これらの文化は先土器新石器文化とよばれている。

ーーーーーーーーーーーーーー

西アジア最古の土器は、イラク国境に近いイランのガンジ・ダレ(英語版)出土の土器が放射性炭素年代測定で約1万年前と報告されている[5]。この土器についての研究者の見解は、9000年前ないし8000年前とするものが主流である[8]。西アジアの土器においては、土器出現の過程が詳細に把握されており、大多数の研究者もおよそ9000年前の時期を結論づけていて、この発生年代が今後大きく変動することはないとみられている[25]。

ーーーーーーーーーーーーーー

日本列島での歴史のみならず、人類史的な発展段階についても、その環境への適応や技術的手段としての土器の発明は、重大事件であった。

その後の文化に直接続かなかった中国南部やアムール川流域と異なり、日本列島では、出現期の土器から縄文時代草創期以降の土器文化が継続し、土器を契機として定住化や弓矢が出現し(3)、現代に続く日本の基層をなす縄文文化となった。

それは、温暖期を迎えて豊かな落葉広葉樹林が広がった東日本において、土器を持つことが最も有効に働いた結果と考える。氷河期が終わる頃の1万5000年から12000年前頃の平均気温が6度異なるような2度にわたる急速な温暖化と寒冷化を、土器を用いた煮沸や貯蔵によって乗り切ったのである。

日本列島の豊かな自然環境に適応した縄文文化は、世界史的にも珍しい本格的な農耕を長く採用しなかった先史文化である。

次第に原初的な農耕段階へ進みつつも採集狩猟を中心に自然と共存し、戦争などの社会的ストレスも少ない安定した社会をもたらし、交易などのネットワークを持ちつつ関東・東北・中部・西日本など地域ごとの土器文化を発達させた。縄文文化は日本列島に暮らす人々の歴史的特色の背景となっており、その端緒となった土器出現は歴史の一大画期といえるのである。