縄文時代草創期に土器が造られ、マメ類を食用とする

マメ類の栽培開始 家畜や牧畜は不要の文化

縄文時代・草創期(16000年?)

日本列島

・定住生活が始まる

・土器が作られる

・土偶や線刻礫が出現する

・弓矢の使用が始まる

土器の特色 生業開発の画期を土器に記録して残した

・丸底深鉢土器(底が丸い)

無文、 マメ類の採集の容器

豆粒文などの特色。マメ類の栽培開始

隆起線文、 弓矢による狩猟の開始

爪形文(つめがたもん)、 矢の先端に付ける石鏃開発開始

多縄文土器、押型文、回転縄文、などに弓の弦の改良進展を記録

撚糸文土器 釣り糸漁のテグス開発

尖底土器 煮炊きの開発

※隆起線文(りゅうきせんもん)細い隆起状の帯の文様

※豆粒文(とうりゅうもん) 豆粒状の突起がある

マメ類を食用とするため、動物性の食糧確保は必ずしも必要では無い

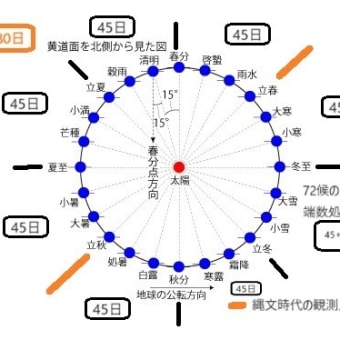

その後の縄文時代早期には暦が開発され、開発の画期は土器に記録され残されていた。日本列島では四季があり、地形的にも平原で無く、地域の特性があり、栽培農耕の成立には、太陽暦が必要であった。

同じような時期の

・西アジア

ナトゥーフ文化(定住社会)の成立

農耕と牧畜

雨季と乾季が分る地域なので、それが暦代わりとなり太陽暦の開発は必要とされなかったものだろう

小麦食料のため動物性食料が必須とされ家畜が必須

※ナトゥーフ文化

紀元前12500年から紀元前9500年にかけてレバントに存在した亜旧石器文化。

人類史において農耕が始まる前であるにも関わらず、定住あるいは定住に近い生活が行われていた点に特徴がある。

Wikipediaより

これは土器使用開始の年表になり、ナトゥーフはこの年表以前の土器の無い時期に当たる

麦の採集には編み籠で良く、土器が必要で無かったため、記録する手段が無く、この程度の内容しか分らない

その後シュメール以後になり、粘土板に記録が残されている

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

2万年前 世界最古の土器(?)

(江西省の仙人洞遺跡)【注10】

1万6,500年前 土器による料理の開始【注9】 ・縄文時代開始(始期の解説)

・日本最古の土器大平山元I遺跡

B.C.12,000年 最後の氷期終わる【注6】

年 代\地 域 ヨ ー ロ ッ パ ア メ リ カ エ ジ プ ト メ ソ ポ タ ミ ア イ ン ド 中 国 日 本

B.C.11,500年

~11.000年頃 クローヴィス尖頭器【注8】(参考)

B.C.10,500年~8,500年頃 ナトゥーフ文化(参考)

B.C.9,000年 エジプト文明(ナブタ・プラヤ遺跡) 大規模祭祀施設(ゴベクリ・テペ)

(トルコ)

B.C.8,800年 牛が家畜化される

B.C.8,500年 小麦・エンドウなどの栽培【注3】

B.C.8,000年 羊・山羊・豚が家畜化される

B.C.7,800年

B.C.7,500年 長江文明【注5】

〃 米・アワ・コーリャンの栽培開始

〃 豚が家畜化される

B.C.7,200年 ソルガム・ミレットの栽培 ゴマ・ナスの栽培開始 黄河文明【注4】

B.C.6,000年 牛が家畜化される 牛が家畜化される

B.C.6,000年~3,500年 ケシ・エンバク(西ヨーロッパ)

B.C.5,300年 メソポタミア文明(ウバイド期)

B.C.4,000年 馬が家畜化される(ウクライナ) ロバが家畜化される 水牛が家畜化される

B.C.3,600年 北米先住民(ワトソン・ブレイク) ヒエログリフの前身

B.C.3,500年 巨石文化 トウモロコシ・インゲンマメ

・カボチャ(中央アメリカ)

〃 ジャガイモ・キャッサバ

(アンデス・アマゾン川流域)

〃 ラマ・アルパカの家畜化(アンデス)

B.C.3,400年

B.C.3,000年 エーゲ文明(クレタ・ミケーネ)

B.C.2,600年 アンデス文明(南米) 最初のピラミッド(ジェセル王) インダス文明

B.C.2,500年 フタコブラクダ家畜化(中央アジア) ヒマワリ・アカザ(北米東部) ヒトコブラクダの家畜化(アラビア)

B.C.1,200年 オルメカ文明(中央アメリカ)

B.C.900年 弥生時代開始(始期の解説)

〃 水田稲作の開始

ーーーーーーーーーーーーーー

先史時代

13,000年前 - 12,000年前 日本最初の土器

日本最古といわれる土器は、長崎県の福井洞窟から細石刃(さいせきじん)とともにみつかった隆起線文土器や、同県の泉福寺洞窟出土の豆粒文土器(とうりゅうもんどき)などが有名である。豆粒文は土器表面に粘土の小粒をはりつけたもので、粘土ひもをはりつけた隆起線文の一種という説もある。これら隆起線文系土器が前1万1000年ごろにはじまる縄文時代草創期の土器の中でもっとも古いものとされ、本州各地でみつかっている。しかし近年、無文土器などで隆起線文土器より古い土器の存在も明らかになりつつある。

青森県蟹田町の大平山元Ⅰ(おおだいやまもといち)遺跡から出土した薄い線刻をもつ土器片は最新の科学的年代測定法で前1万4500年のものとされ、土器文化の始まりがさらに3000年以上もさかのぼる可能性が指摘されている。

12,000年前 中石器時代始まる

前1万年ごろに気候の温暖化とともに氷河が後退しはじめ、生活環境がいちじるしくかわったことから中石器時代がはじまった。旧石器時代から新石器時代への過渡期的時代で、おもにヨーロッパでつかわれてきた用語である。この時代の大きな特徴は、三角形や台形といった幾何学形細石器が数多く使用されることで、北西ヨーロッパの森林地帯では前7000年ごろにフリント製鏃(やじり)の弓矢なども発達したが、依然として狩猟採集生活がおこなわれている。そのため、文化的に旧石器時代とあまり変わりがなく、旧石器時代の終末期としてこの用語を使用しない学者も多い。

しかし、始まりに地域による時差があるものの、ヨーロッパからオリエント地域では中石器文化的な特徴がかなりはっきりとみられ、農耕と定住、家畜飼育、土器や磨製石器製作といった新石器時代の文化の特徴が中石器時代終末期にみられる。その終わり、すなわち新石器時代の始まりも地域によってかなりの違いがある。オリエントでは前8000年ごろであるが、ヨーロッパではギリシャなどはやいところで前6000~前5000年ごろ、デンマークやスカンディナビア半島などおそいところでは前3000年ごろまで中石器時代がつづいた。

12,000年前 - 前7000年頃 世界各地で細石器文化隆盛

地域によって時間差があるが、このころ西アジアやヨーロッパ、北アフリカなどで細石器が盛んにつかわれた。細石器の使用は中石器時代の文化の大きな特徴である。日本の細石器(細石刃)文化が発展したのは1万4000年前~1万2000年前ごろで、これより少しはやい。

前8000年頃 メソポタミアで新石器時代始まる

石器時代の最終末期である新石器時代の特徴は、食糧生産(農耕)と定住、家畜飼育、土器や磨製石器製作であり、とくに食糧生産が重要である。パレスティナを中心にみられる中石器時代のナトゥーフ文化では前1万年ごろに集落ともいえる定住地をいとなんでおり、この地域では前9000年以降、ヒツジやヤギなどの家畜化もみられる。しかし、これらはまだ採集経済のため新石器文化とはいえない。前8500~前8000年ごろ、ヨルダンのエリコやシリアでムギなど穀類の生産がはじまり、前8000~前7000年ごろに農耕文化が肥沃(ひよく)なメソポタミアに広がったと考えられている。人類最初の新石器時代のはじまりである。メソポタミアでの土器の出現は前7000年以降であるため、これらの文化は先土器新石器文化とよばれている。

前8000年頃 - 前7000年頃 地中海東部海岸で交易が活発化

人々が定住生活をはじめる新石器時代になると地域的な分業化がすすみ、産地のかぎられた貴重な天然資源と農産物などとの交易が活発化していった。とくに地中海の東海岸部にあるパレスティナは、地中海沿岸部と内陸部をむすぶ交易の中心としてさかえた。死海の塩、シナイ半島のトルコ石、石器の原材料となるアナトリア半島の黒曜石などが重要な交易品で盛んに取引された。

前5000年頃 沖縄貝塚時代始まる

沖縄では、本土の縄文時代~平安時代にあたる新石器時代を独自に貝塚時代とよぶ。島嶼性(とうしょせい)が強く、貝塚が多いことなどからである。7000年前ごろにはじまる渡具知東原遺跡(とぐちあがりばるいせき)などからは縄文時代前期に相当する遺物がみつかっており、かなり縄文文化の影響がみられ、九州から縄文人が移住してきたとも考えられる。また前2世紀ごろには土器など弥生文化も入ってきているが、豊かな自然条件のもとでほぼ12世紀初頭まで本格的な農耕はほとんどおこなわれなかった。

前4000年頃 縄文海進

約1万年前から海進がはじまり、6000年前にその最盛期をむかえた。最盛期には海面が、現在より約2m高かったことが判明している。関東平野の貝塚遺跡の分布をみると、海が平野の奥まで入ってきたことをしめしている。

前3000年 三内丸山遺跡に大集落

青森市南西の河岸段丘上にある三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)は、縄文時代前期から中期の集落遺跡だが、最盛期は中期の前3000年ころで、一説に人口500人ともいわれる縄文時代有数の大集落がいとなまれていた。これらの遺構や遺物は従来の縄文時代のイメージを大きくかえるものだった。

有機質遺物が多数発見されており、植物遺伝子の調査から、この時代にすでにクリやマメの管理栽培がおこなわれていたことが確実視された。さらに新潟県糸魚川(いといがわ)産のヒスイや、北海道産の黒曜石などの発見により交易圏の広さもうらづけられた。また軟弱な地盤に直径1mものクリの木柱を6本も設置した大型の掘立柱(ほったてばしら)建物は、高度な土木技術のあったことしめしている。

ーーーーーーーーーーーーーー

メソポタミア文明:先史① 土器新石器時代(アムーク文化とハッスーナ文化/ハラフ文化とサマッラ文化)

中東_メソポタミア文明①

アムーク文化とハッスーナ文化

アムーク文化

ハッスーナ文化

ハラフ文化とサマッラ文化

ハラフ文化

サマッラ文化

上記2つの文化とメソポタミアの風土

西アジアの先史については「先史」カテゴリーにいくつか書いた。

先史:2万年前~(ケバラ文化/マドレーヌ文化)

先史:定住型文化の誕生~ナトゥーフ文化

先史:ナトゥーフ文化~「定住革命」

先史:ナトゥーフ文化後期(ヤンガードリアス期)

先史:農業の誕生(新石器革命)と西アジアの新石器時代初期

先史:文化の衰退~PPNB後期と土器新石器時代

土器新石器時代の最後に引用したものを再掲する。

・・・以上のことから、土器新石器時代における集落規模の縮小、公共的建築物の消失、威信財の減少という姿が明確となった。高度に複雑化した先土器新石器時代の社会システムが、その後期あるいは末期に崩壊してしまったと考えることができ、これまでも「新石器時代の崩壊」と呼ばれていた現象が確かにこの時期に認められることを具体的な資料に基づいて明らかにすることができたと言える。

しかし、土器新石器時代を単に社会システム崩壊後の混乱期あるいは停滞期と捉えるだけでは十分ではないと思われる。これまで西アジアの新石器時代は、チャイルド(G.Childe)の主張に従って、農耕牧畜という食糧生産の開始によって定義されてきた。しかし、動植物資料の実証的研究が進んだことにより、今では農耕牧畜が確立されたのは先土器新石器時代の後半(PPNB 中期から後期)であったと考えられるようになっている。先土器新石器時代の複雑な社会を生み出し、それを支えたものが必ずしも農耕牧畜という生業ではなかったことになり、むしろ農耕牧畜が確立された段階で「新石器時代の崩壊」が起こっているようにさえみえる。実際、サラット・ジャーミー・ヤヌ遺跡における調査おいても、出土した動物骨の分析からヤギ、ヒツジ、ウシ、ブタがすでに飼育されていたことが確認されており、その割合は出土した動物骨の95%近くにもなる。また、植物遺存体の分析からは、コムギ、オオムギやマメ類なども栽培されていたことが明らかになっている。土器新石器時代は、農耕と牧畜に基盤を置いた社会であったことは間違いない。農耕牧畜という新しい生業の確立が、社会システムの面ではむしろマイナスに働いたようにみえるこうした現象は、農耕・牧畜が果たした役割を過度に強調する傾向にあったこれまでの考え方に、厳しく見直しを迫っていると言えるだろう。

出典:三宅 裕(研究代表者:筑波大学・大学院人文社会科学研究科・准教授)/西アジア新石器時代における社会システムの崩壊と その再編/2011/リンク先:(PDF)

繁栄したPPNB期の後の土器新石器時代より数千年間、西アジアの文化の発展は低調だったようだ。上にあるようにこの低調な時代も農耕牧畜社会つまり農業社会であることは間違いなく、「農業が人類の文化を発展させた」というチャイルド以来の通説は正しいとはいえない、ということだ。

低調な時代は遺跡の数が少ないためか目を惹く発展が無いためか分からないが参考になる書籍もネット記事もほとんど見当たらない。

『西アジアの考古学』*1には紙幅を割いて書いてはいるが、大半が土器についてだ。

以下は文化の中身について書かれているところを抜粋する。

アムーク文化とハッスーナ文化

『西アジアの考古学』では西アジアにおける土器新石器時代の文化の中でアムーク文化とハッスーナ文化の2つを採り上げている(ほかにも文化はあるがよく分からない)。紀元前6千年紀の文化だ。

f:id:rekisi2100:20170410092151p:plain

出典:大津忠彦・常木晃・西秋良宏/西アジアの考古学/同成社/1997/p78

アムーク文化

エル・ルージュ盆地ではPPNB後期に定住的なテル型集落が築き始められる。この時期は分地内に中規模の2遺跡が散在しているが、次の土器新石器時代、つまりアムークA、B期になると、かつて存在した盆地中央部の湖を挟むように盆地の北部と南部の扇状地末端に10haを優に越えるような超大型の集落が形成され、それぞれに小型集落が数遺跡ずつ付随する階層的な集落間構造のパターンが認識されるという。盆地南北の超大型集落の試掘調査で、所有権の表示や物流に関連して用いられたと想定されるスタンプ印章や、遠隔地から運ばれたトルコ石製のビーズなども出土している。テル・アル・ジュダイダなど他のアムーク文化に帰属する遺跡からもスタンプ印章は出土しており、なかにはラス・シャムラのようにアムークA期層ばかりでなくその下層のPPNB後期層からもスタンプ印章を出土する遺跡がある(常木1983)。こうしたことを考え合わせるならば、アムーク文化は、階層差と、遠隔地交易を内包した相当に複雑な社会構造を有した社会であった可能性が高いのである。

出典:西アジアの考古学/p81-82

三宅氏の引用と合致しないようだが一応貼り付けておく(ちなみに三宅氏らが調査したサラット・ジャーミー・ヤヌ遺跡は2haの規模)。

ハッスーナ文化

ハッスーナ文化は、『西アジアの考古学』では、プレ・ハッスーナ期と狭義のハッスーナ期に分けられる。プレ・ハッスーナ期の遺跡の住居は、粘土を乾燥させて作ったレンガではなく、ピセと呼ばれる粘土の塊そのものを積み重ねて作ったものである。PPNB期に見られるような計画性のある住居配置は見られない*2 (狭義のハッスーナ期の住居や文化がどのようなものかは書いていなかった)。

続いて狭義のハッスーナ期の土器についての話。

プレ・ハッスーナ段階に続く狭義のハッスーナ文化の段階で特筆すべき点は、焼成の良好な彩文土器が多数生産されるようになることである。ヤルム・テペIからはこうした土器を焼成したと考えられる2室構造の垂直焔式土器焼成窯が複数発見されている。これは現在のところ世界最古の土器焼成窯であり、西アジアでは土器を本格的に作り始めてからわずか数百年後には、土器を専用に焼くための窯をつくりだしたのであった。1万年近く継続した縄文土器がその全期間を通じて野焼きされていたことを考えると、その違いは驚愕に値する。というのも、民族例などを見ても、土器焼成窯をもっていて専業的な土器生産をおこなっていない例を筆者は寡聞にして知らず、土器作りに専用の窯を用いることは、土器生産の専業化がかなり進んでいたことを意味すると思われるからである(常木1997)。同じヤリム・テペIからは銅冶金をしたのではなかと想定される資料も出てきており、ハッスーナ文化のパイロテクノロジーは相当進んだ段階に達していた可能性が高い。

出典:西アジアの考古学/p86

ハラフ文化とサマッラ文化

『西アジアの考古学』では、アムーク文化とハッスーナ文化は500年ほど継続して その後にハラフ文化とサマッラ文化が登場する(年代が重なる部分がある)。

f:id:rekisi2100:20170410122459p:plain

出典:samarra culture<wikipedia英語版*3

ハラフ文化

「ハラフ文化の年代は紀元前5300年頃から同4500年頃まで」(p89)で「ホームランドは北シリアから北メソポタミアの平原地帯であり、その遺跡分布は、現在の天水農耕の可能な最低降雨量である年間250mmラインを南限として、東西に広く広がっている」(p92)と書いてある。特徴は以下の通り。

集落間の階層性は乏しく、集落の規模も一般的に小さい。各集落では、簡便なトロス型住居が散財して建てられ、集落全体が周壁や溝に囲われていることもない。生業から見ると基本的には草原の天水農耕民であり、マージナルな地域での不安定な食料生産を補うために、土器生産と交易システムの整備に強い関心を抱いていた。

出典:西アジアの考古学/p93

もしかしたら牧畜がメインで農耕の方が補完的な生業だったかもしれない。「降雨量が十分でない年には満足な収穫が得られずに、どこかへ移動していくか、何かと交換するかなどして食料を得るしかなかった」(p92)とあるのは遊牧民的である。階層を保っていたアムーク文化がこのようなハラフ文化に移行したのは、PPNB期末期のような乾燥化が再び起こったのかもしれない。

サマッラ文化

サマッラ文化の人びとはハラフ文化が現れる直前から「中部メソポタミア沖積地の開発に取り組んでいた」(p93)。特徴は以下の通り。

サマッラ文化の担い手は、北メソポタミアでハッスーナ文化が盛行していた頃中部メソポタミアの沖積平野を開発し始めた農耕民で、その後北方にハラフ文化が興ってきてからも中部メソポタミアを中心に暫くの間独自の文化的伝統を守って生活していた。彼らは農耕に人工的な灌漑を本格的に導入した最初の人々であったが、そこでは規則性の著しい定型的な建物がつくられていた。集落の建設はかなりの計画性をもっておこなわれ、共同体規模での協業的な作業も存在した。こうしたサマッラ文化の特質の多くは、続くウバイド文化に取り込まれ、ウバイド文化の基本的要素となっていく。

出典:西アジアの考古学/p99

この本で紹介されているチョガ・マミ遺跡はギネスに「First irrigation canals」として登録されているらしい。年代はおよそ前5500年と書いてある。

灌漑農業は水路を掘らなければいけないので、土木の知識を持っているインテリ層・支配層が存在していただろう。彼らによって計画・規則が決定され、集落の民はこれに従ったのだろう。

上記2つの文化とメソポタミアの風土

f:id:rekisi2100:20181108143033p:plain

出典:中田一郎/メソポタミア文明入門/岩波ジュニア新書/2007/p3

2つの文化の位置と上の説明と メソポタミアの風土の地図を重ねると、ハラフ文化が上ジャジーラにあたり、サマッラ文化は中部メソポタミアの沖積平野にあたる。

ジャジーラと沖積平野の説明。

ジャジーラはアラビア語で「島」という意味。ティグリス川とユーフラテス川の上・中流のあいだの地域。北から南に緩やかに傾斜している高原。標高は500~200メートル。

ジャジーラはアブド・エル=アジズ山とシンジャル山を境に、北の上ジャジーラと南の下ジャジーラに分かれます。上ジャジーラは標高が比較的高かく、年間降水量は、200~600ミリメートルです。上ジャジーラでは、麦類の種まきの時期に当たる雨季の初めと、実りの時期に相当する雨季の終わりに比較的集中して雨が降るばかりではなく、なだらかな傾斜地で水はけがよいため、昔から豊かな穀倉地帯となっています。また、上ジャジーラは、夏の乾季になると、冬の間、下ジャジーラの河谷で放牧していた遊牧者が牧草を求めてヒツジや山羊をつれて移動してくるところでもあります。

これに対し、下ジャジーラのほとんどは、年間降水量が200ミリメートル以下なので、雨に依存する天水農業は不可能です。そのため人々は、高度な技術がなくとも灌漑可能なユーフラテスやハブル川の河谷に集まってきて集落や町をつくりました。河谷の外は荒地で、農業はもちろん羊や山羊の放牧にも不向きです。

出典:メソポタミア文明入門/p4-5

ハブル川はトゥール・アブディン山地からの流水が合流してできた川で、ジャジーラを通りユールラテス川の中流に合流する。

上の説明は現代の風土。『西アジアの考古学』のハラフ文化の描写のほうが気候条件が悪いとすれば、やはり当時は乾燥していたのかもしれない。

続いて沖積平野の説明。

河川が平野部に入り流速が落ちると河水により運搬された土砂が平野部に沈殿堆積する。これを堆積作用という。この作用により形成される平野を沖積平野という。

ティグリス川もユーフラテス川も氾濫を繰り返し、平野部に上流から来た土砂を撒き散らしたので平野部は肥沃な大地となった。これが後のメソポタミア文明の食料資源を支える要素の一つとなる。ただし中部メソポタミアから南部にかけて年間降水量が200mmを下回るため、灌漑農耕の技術・インフラは不可欠だった。

ティグリス川はサマッラの辺りで、またユーフラテス川はヒトの辺りで河谷を出て、幅200メートル近くもある低くて起伏の乏しい沖積平野に入ります。ここでは、両川は、周辺の土地より高いところを流れるいわゆる天井川となり、蛇行しながらペルシア湾に向かいます。

ふだん、川は、過去の氾濫の結果できあがった自然堤防の間を流れていますが、例年になく増水した時は、自然堤防を越えて氾濫しました。また、半連で川の流れが大きく変わることもありましたが、流路が変われば旧流路沿いの町では灌漑ができなくなり、人々は町を捨てて離散したため廃墟となることもありました。[中略]

古代の沖積平野での灌漑農業は、主としてユーフラテス川とその支流を利用したものでした。

他方、ティグリス川は水流が多く、春に急激に増水・氾濫することもあり、灌漑に利用するには不向きでした。したがって古代では、沖積平野を流れるティグリス川に沿って大きな街が発達することもありませんでした。

出典:メソポタミア文明入門/p6-7

サマッラ文化は沖積平野の北部で開始された。なぜ灌漑農耕のような面倒なことまでしてこの地に住み着いたのかは分からない。

ーーーーーーーーーーーーーー

これまでの理解によれば、まず、定住が始まりついで植物栽培、そして動物の家畜化がおこった。1万5000年前頃から1万年前頃にかけての出来事である。

その幕開けを飾ったのがナトゥーフィアン(ナトゥーフ文化)という西アジア地中海沿岸にひろがった生活様式である。展示物のような三日月形の細石器を特徴とするが、同時に、石壁をもつ竪穴住居、重量石器、さらには岩盤をくりぬいた容器など持ち運び不能な施設がともなう。定住の証しである。

この研究に格好の資料を提供したのがシリアのデデリエ洞窟である。1989年から2011年まで赤澤 威教授(元総合研究資料館)らを中心に発掘された。道具や建物にも重大な発見が含まれていたが、最も注目すべき発見は大量の有機物遺物であった。建物が焼けていたために食用植物が炭化して良好に残っていた。最も多かったのはエノキやピスタチオ、アーモンドといった木の実類である。一方、ムギ類やマメなど、新石器時代以降、栽培化される植物も見つかった。ヤギの放牧がさかんな現在、周辺地域は禿げ山になってしまっているが、かつては豊かな植生が利用できたのであろう。

この文化の開始は更新世末の気候温暖期、いわゆるベーリング・アレレード期の開始とほとんど一致している。温暖化とともに森林環境が拡大し、内陸沙漠には草原が出現したのだろう。森林と草原双方の資源が利用できるデデリエのような山麓部には多くの集落が設けられた。人口増と定住。その進展にともない狭い地域に定着した集団は、利用できる資源の徹底的な開発に向かったらしい。ナッツ類の利用と同時に穀類の本格利用が始まったことに大きな意義がある。

この経済は、1万3000年から1万1500年前まで続いた寒冷乾燥期、寒の戻りともいうべきヤンガードリアス期に変更を余儀なくされる。資源の縮小に直面したステップ地帯の集団は、穀物栽培に乗り出したらしい。そして、ヤンガードリアス期が開けた頃、完新世の始め、そこで始まるのは本格的な食料生産であった。 (西秋良宏)

ーーーーーーーーーーーーーー

新石器時代の文化は紀元前8500年頃、レバント(エリコ、パレスチナ)に現れる。

その地域では、直接亜旧石器時代のナトゥーフ文化から発展した。

新石器時代の前期には、耕作は、一粒小麦、ミレット、スペルトコムギ、ヒツジ、およびヤギを含む、狭い範囲の野生、あるいは家畜化された作物に限定されていた。

紀元前7000年頃には、新石器時代はウシとイノシシ属の家畜化、恒久的にまたは季節的に居住する場所の設立、陶器の使用を含んだ。